XXXVIII Ап. Павел в Афинах. Речь его в ареопаге. Жизнь и проповедь в Коринфе. Первые послания

XXXVIII

Ап. Павел в Афинах. Речь его в ареопаге. Жизнь и проповедь в Коринфе. Первые послания

Когда корабль пристал к знаменитой афинской пристани – Пирею – и перед взором апостола язычников открылся знаменитый город, то нетрудно предположить, какой поток мыслей прошел по душе Павла. Перед ним лежал город, слава которого гремела по всему миру и одно имя которого приводило в восторг каждого образованного человека. Еще в школе Савл, быть может, лелеял себя мечтой – побывать в этом центре мировой учености, куда стекались для довершения своего образования молодые люди со всех концов земли. Теперь эта мечта осуществилась – но в каком виде? Теперешний Павел шел сюда не учиться, а учить… Всякого смутила бы такая разительная перемена в положении; но тот, кто облечен был силой свыше и неустрашимо шел навстречу всевозможным опасностям и даже смерти, боговдохновенный проповедник креста, смело вступил в философский город.

Проходя по улицам города, апостол с удивлением смотрел на богатство и разнообразие его исторических и художественных памятников. Все здесь живо напоминало величественные образы великого прошлого. На улицах и на площадях стояли статуи великих мужей и героев; но рядом с ними зоркий взгляд апостола заметил множество и таких статуй, которые изображали богов: перед ними курились жертвенники. Подобных статуй с прилежащими к ним капищами здесь было так много, что ап. Павел возмутился духом. Но еще более возмутился дух его, когда он присмотрелся к самим афинянам: одни с благоговением преклонялись перед идолами, другие с усмешкой проходили около них, и на всех лежала печать какой-то пустоты и легкомыслия. Нет, афиняне, как бы сказал сам себе возмущенный апостол, не свет вы миру, а тьма для него! Недаром причудливый мудрец среди дня зажигал факел, чтобы с ним найти между вами хоть одного человека… Опечаленный взор апостола еще раз пробежал по рядам курящихся жертвенников человеческого неразумия; на одном из жертвенников взор его остановила на себе надпись, гласившая: «Неведомому Богу». Лицо апостола просветлело, и он сразу же понял, что и душа языческих афинян искала истинного Бога и несознательно поклонялась Ему под видом этого «неведомого Бога». Это ободрило апостола, и он, как бы почувствовав в себе новый прилив могучих сил, быстро пошел на городскую площадь.

Площадь по обыкновению была переполнена народом: одни собирались тут по торговым делам, другие из любопытства услышать что-либо новое, третьи послушать философов, которые тут же, тряся своими длинными волосами и размахивая широкими плащами, вели философские прения и излагали философские идеи. Философия в это время находилась уже в полном упадке, и так называемые философы, не давая ничего нового, занимались лишь пустым и высокопарным пересказом учений своих великих предшественников, при этом извращая их до того, что все оказывалось, по выражению Цицерона, вверх дном. Поэтому когда ап. Павел выступил с проповедью учения, которое поражало своей новизной, самобытностью и жизненностью, то она сразу же обратила на себя внимание и многие стали прислушиваться к ней. Ободренный успехом апостол, побывав в синагогах для беседы с иудеями, стал ежедневно ходить на площадь и день ото дня все больше слушателей собиралось вокруг боговдохновенного проповедника. Наконец, на него должны были обратить внимание и некоторые из философов, видимо оставшиеся без слушателей. Злоба и досада кипела в их сердце на неизвестного им проповедника, но все-таки любопытство пересилило злобу, и они стали из-за толпы прислушиваться к проповеди дерзкого незнакомца, решившегося соперничать с ними. А вдохновенная проповедь его могучим потоком разливалась по массам и какой-то чудной силой приковывала внимание народа: толпы как бы замерли, и мертвая тишина была лучшим одобрением проповеди апостола вместо шумных плесканий, какими обыкновенно рассеянная и праздная толпа наделяла дутые речи философов.

Апостол Павел в синагоге в Фессалонике

Философы с затаенной завистью видели необычайное действие учения неизвестного проповедника на массы; но странно, что они, мудрецы, сами ничего не могли понять из нее. Весь запас их философского знания не давал им силы понять новое учение, подобного которому они не встречали ни у Платона, ни у Аристотеля, ни у Эпикура, ни у Зенона, ни у других столпов философии, которые, по их понятию, исчерпывали до дна все море премудрости. Бывшие в толпе стоики и эпикурейцы, дотоле враждовавшие между собой, теперь удивленно переглянулись, стараясь друг у друга найти разрешение поразившей их загадки. Но взоры тех и других выражали лишь одно тупое недоумение. Глухой ропот досады пронесся между ними. Некоторые из более смелых философов попытались вступить в спор с апостолом и остановить его речь возражениями; но возражения как раскаленные уголья возвращались и падали на их головы: в речи апостола им не было соответствия. Укрывшись в толпе, возражатели, опять недоумевая, рассуждали между собой: «Что же хочет сказать этот суеслов?» Так эти «безумцы в своей мудрости» хотели позорным именем заклеймить великого проповедника евангельского учения, но не закрыли они этим своего безумия, еще яснее оно выглянуло из-под их философской внешности. Другие, по-видимому, более вслушались в Новое учение и говорили: «Кажется, он проповедует о чужих божествах», и злобная нота зазвучала в этих словах. Как! Этот дерзкий пришелец не думает ли возмущать народной совести? Он не чтит Минервы, священной покровительницы города, не признает прославленных богов народных, храмы и статуи которых во множестве украшают улицы и площади! Он осмеливается подрывать народную веру! Он возмутитель против религии, государства и установившегося порядка, он развратитель народа и юношества… Таким злобно-коварным языком заговорили те из философов, для низкого честолюбия которых ничего не стоило прибегнуть к самому бесчестному средству, лишь бы только устранить ненавистного соперника. Один из самых великих и добродетельных философов Древнего мира, Сократ, принужден был выпить чашу яда, т. к. был обвиненный как подрыватель народной веры и развратитель юношества… Ослепленные злобой мудрецы готовы бы были тут же расправиться с неизвестным им проповедником, если бы не боялись народа, который лучше их понимал своим простым чувством истину проповедуемого им и мог страшно отомстить оскорбителям любимого проповедника. Ввиду этого злобствующие ненавистники, прикрыв свою злобу невинным любопытством, пригласили апостола Павла в ареопаг, чтобы он там подробнее изложил перед руководителями народа свое новое учение. Не вспоминали ли они тайно при этом, что именно в этом верховном судилище изобличавший подобных им софистов мудрец некогда присужден был испить смертоносную чашу?

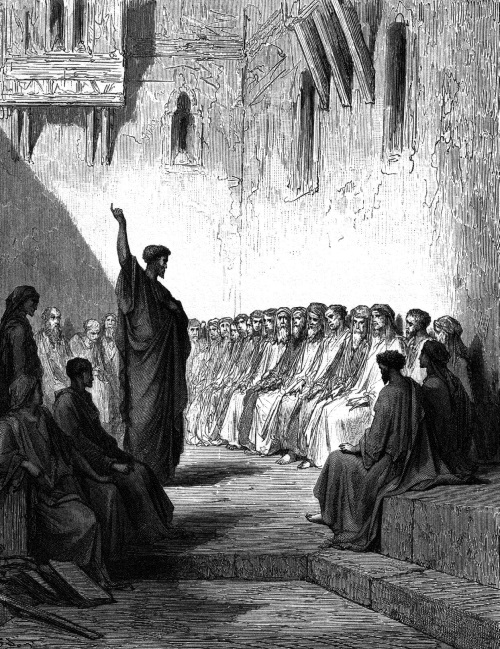

На скалистом холме против Акрополя под открытым небом собрался верховный совет – ареопаг. На высеченных в скале скамьях восседали члены ареопага – именитые граждане города, государственные деятели, полководцы, философы, поэты. По склонам холма и в прилегающей долине толпился народ. Посередине площадки, образуемой скамьями, возвышались один против другого два массивных камня: при формальных судебных заседаниях на одном из них становился обвиняемый, на другом обвинитель[16]. На один из них, как можно думать, теперь поставлен был ап. Павел. Его взорам представилось блестящее собрание, никогда не виданное им дотоле. Над ним было безоблачное небо, откуда он некогда услышал божественный голос, призвавший его к апостольскому служению. Апостол почувствовал в своем сердце палящий огонь апостольской ревности. Окинув собрание огненным, проницательным взглядом, перед которым невольно должны были дрогнуть сердца коварных философов, апостол начал речь. «Афиняне!» – воскликнул он. Собрание напрягло слух. «По всему вижу, – продолжал апостол, – что вы как бы особенно набожны. Ибо проходя и осматривая то, что вы чтите, я нашел и жертвенник, на котором написано: “Неведомому Богу”. Сего то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Лица присутствующих вытянулись от изумления. Слова неизвестного проповедника звучали с такой уверенностью и такой силой, какой и тени не представляли туманные речи философов, и в то же время так близко касались всех слушателей, что все невольно переглянулись между собой. Не восстал ли перед ними великий Платон, который один только мог говорить с подобной силой и таким языком, что им заговорили бы сами боги, если бы сошли на землю? Или не возродился ли перед ними мощноязычный Демосфен, от речей которого трепетали цари? Речь апостола звучала, как речь этих героев греческого красноречия. Перед блестящим собранием ареопага действительно был Платон, но Платон высшей евангельской философии, действительно Демосфен, но Демосфен божественного слова… Для некоторых же слушателей, именно философов, страшным громом иронии загремели последние слова оратора. Они, эти тщеславные, высокомерные мудрецы, блиставшие праздным и никому не нужным фразерством, с тупым недоумением останавливались перед таинственной надписью на жертвеннике и не могли дать ответа на инстинктивный запрос народной мысли; и вот явился проповедник, который со смелой уверенностью и неотразимой силой убеждения разрешает загадку. Злоба с новой яростью закипела в них; но эта злоба была теперь совершенно бессильна: апостол одним словом лишил ее юридической основы, сказав, что он проповедует не чужих богов, а только проливает свет знания о том Боге, которому народ уже неосознанно поклонялся. Так коварно подготовленный суд над вестником божественной истины всей силой осуждения обрушился на врагов его!

Между тем вдохновенный проповедник продолжал свою речь. Как прозрачные струи живительного источника лилась она из его уст и оживотворяла ум и сердце слушателей. Это была глубокая, неведомая им дотоле философия, но в то же время она была проста для понимания и с неотразимой силой действовала на сердце. Это была простая речь, но в то же время каждое слово ее, как молния, пронизывало душу слышавших его и явственно отпечатлевалось на лицах их.

С необыкновенной ясностью изложив возвышенное понятие о Боге, до которого едва осмеливались подниматься величайшие мудрецы Древнего мира, и показав на основании известных народных поэтов все неразумие поклонения сделанным руками человеческими идолам, апостол наконец перешел к проповеди о призвавшем его на апостольское служение Господе, которому он посвятил весь свой гений, всю свою жизнь. «Итак, – говорил он, – оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем всюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых…» Вдруг в ареопаге произошло смятение: услышав о воскресении из мертвых, последователи эпикурейской философии не имели сил долее сохранять спокойствие; последние слова в устах вдохновенного проповедника как огненные стрелы вонзились в извращенные чувственной философией сердца их и открыли перед ними ужасающую картину праведного возмездия за ту бездну греха, в которой проходила вся их жизнь, руководствующаяся грубочувственным началом: станем есть и пить, ибо завтра умрем. Но чтобы скрыть от присутствовавших свою сердечную боль, они прикрыли ее насмешкой и стали насмехаться над страшным для беззакония учением. На стоиков это учение произвело более спокойное впечатление, и они не прочь были еще послушать его, но, воспользовавшись суматохой, они равнодушно, а может быть, не без иронии, сказали апостолу: «Об этом послушаем тебя в другое время», и, конечно, не старались уловить этого времени.

Смятение в собрании продолжалось. Видя невозможность дальнейшей проповеди, апостол вышел из ареопага. Скоро разошлось и все собрание, и каменные сиденья членов ареопага, столь же жесткие, как и их сердца, опять опустели. И так неужели бесплодно осталось слово апостола? Нет, живо и действенно слово Божие: оно глубоко запало в сердца некоторых из присутствовавших и принесло свои плоды.

«Некоторые мужи, пристав к Павлу, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними». Это был первый трофей Евангелия в центре философского язычества. Такова была первая встреча Евангелия с языческой философией. Уже при первой встрече с ним дотоле непреоборимая владычица умов смутилась и сразу почувствовала грозную для себя силу неведомого пришельца. Но, смутившись, она не захотела сразу преклонить перед ним своего знамени. Еще целых пять веков она усиливалась поддерживать свое знамя во имя язычества и мудрости его, но червь времени неустанно точил древко этого знамени, и оно наконец рухнуло, склонившись к подножию креста.

Из Афин ап. Павел отправился в Коринф. При тогдашнем состоянии это был еще более знаменитый город, чем Афины, так как он именно считался главной римской резиденцией Греции. Омываемый двумя морями, с одной стороны Ионийским и с другой – Эгейским, Коринф соединял в себе пышную роскошь Азии с культурой Европы. С самой глубокой древности он славился своими искусствами и науками. Разрушенный в 146 г. до P. X. римским полководцем Муммием, он вновь построен был Цезарем и сделался столицей Ахаии, и к этому времени опять достиг своего прежнего блеска. Его прекрасный климат, богатства, стягивавшиеся с востока и запада, громадный наплыв иностранцев и купцов, все это содействовало чрезвычайной изнеженности и вместе распущенности нравов, которой известен был Коринф не только по всей Греции, но и по всему миру. Бесстыдный культ Афродиты находился там в полном процветании, и «коринфский образ жизни» вошел даже в пословицу для обозначения самой необузданной распущенности. Рядом с утонченным богатством уживалась самая жалкая бедность, которая тоже заражена была господствующими пороками, и народная масса Коринфа представляла собой ту страшную бездну безотрадного падения, до которой только может доходить человек. Чтобы основать церковь Христову в этом царстве греха и развращения, требовалось не только боговдохновенное слово такого проповедника, каким был ап. Павел, но и явно высшая помощь, нравственное чудо.

Со своей проповедью ап. Павел обращался здесь уже не к высшим образованным классам, которые в Афинах достаточно обнаружили свою закоснелость в мнимой философской мудрости, а к тем жалким подонкам общества, которые более всего нуждались в утешении Евангелия. Деятельность его началась среди мелких ремесленных классов, состоявших отчасти из иудеев, и первыми плодами проповеди было обращение к вере семейства Акилы и Прискиллы, которые, бежав из Рима вследствие указа императора Клавдия об изгнании иудеев, прибыли в Коринф и начали заниматься скромным ремеслом – делать палатки. Обращение этого семейства было великим благом для апостола. Он подружился с ними на всю жизнь, нашел у них помещение и даже работал вместе с ними, добывая себе этим насущный хлеб. По субботам он занимался проповедью в иудейской синагоге и приобрел еще нескольких последователей, и между ними Криспа, начальника синагоги. Но так как иудеи Коринфа вообще враждебно отнеслись к апостолу, то он, «отрясши одежды свои, сказал: кровь ваша на глазах ваших; я чист; отныне иду к язычникам». С этого времени он оставил синагогу и исключительно обращался с проповедью к язычникам, среди которых и имел значительный успех. Среди обращенных язычников были известные впоследствии Гаий и Стефан, отличавшиеся истинно христианским гостеприимством и любвеобильной благотворительностью (Рим 16:23; 1 Кор 16:15–17).

Местом своих собраний апостол избрал дом некоего Пуста, находившийся подле синагоги, и там был первый храм молитвы и собраний коринфских христиан. Враждебное отношение иудеев на время привело было апостола в уныние, и он хотел прекратить свою проповедь; но дух его подкреплен был ночным видением Господа, который сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай; ибо Я с тобою, и никто тебе не сделает зла; потому что у Меня много людей в этом городе». Это видение успокоило и ободрило апостола, и он оставался в Коринфе полтора года, поучая его жителей слову Божию.

Но злоба иудеев не ослабевала и с течением времени распалялась до неистовства, особенно когда они видели свое бессилие выстоять против неотразимых доводов апостола, разрушавших самые кровные их убеждения и надежды. Они воспользовались первым случаем, чтобы только отомстить ненавистному проповеднику. В это время в Ахаию назначен был новый проконсул, Галлион, брат знаменитого философа Сенеки, и подобно ему – человек в высшей степени просвещенный и гуманный. Пользуясь его неопытностью и рассчитывая на некоторую безнаказанность, иудеи произвели мятеж, схватили ап. Павла и поволокли его на площадь, требуя от проконсула суда над ним по обвинению в том, что он «учит людей чтить Бога не по закону». Хотя император Клавдий и изгнал иудеев из Рима, но их религия была все-таки religio licita, т. е. дозволенной со стороны государства; но религия «этого человека», как настаивали они, хотя и могла сходить под названием иудейства, была совсем не иудейством. Это была фальшивая подделка под иудейство и, направляясь против Моисеева закона, тем самым становилась riligio illicita, недозволенной религией. Таково было обвинение, на котором с гвалтом настаивали иудеи, и лишь только оно выяснилось, ап. Павел готов был выступить на самозащиту. Но Галлион не намерен был утруждать себя выслушиванием этой беспорядочной процедуры. Вполне зная и уважая существующие законы и вместе с тем отличаясь чисто римской нелюбовью к льстиво-примирительному языку и еще более тем римским высокомерием к народу, который он, подобно своему брату, вероятно, ненавидел и презирал, он прекратил все это дело заявлением, что их обвинение против Павла, как нарушителя Моисеева или вообще какого бы то ни было закона, какой только он мог признавать, было крайне безосновательно. «Если бы тут было какое-нибудь гражданское преступление или противоправственное действие, то я имел бы причину вникнуть в дело и выслушать вас, но когда дело идет об учении, о простых именах и о вашем законе, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом». Потушив таким образом дело, Галлион приказал ликторам очистить суд, что они и сделали с примерным усердием, «прогнав их из судилища». Такой оборот дела ободрил городскую чернь, которая давно уже ненавидела иудеев за их отщепенство и бесчеловечное ростовщичество, и вот она схватила главного иудейского вожака, Сосфена, начальника синагоги, и тут же перед судилищем, на глазах Галлиона, подвергла его беспощадным побоям, и это был вполне заслуженный урок их собственному буйству и изуверству.

После нанесения такого удара иудейской дерзости для ап. Павла наступил период продолжительного покоя, и он в течение его продолжал не только проповедовать слово Божие в самом Коринфе, но и наблюдать за состоянием церквей в других городах. Его сотрудники то и дело посещали окрестные церкви и доносили ему о их религиозно-нравственном состоянии. Среди некоторых юных церквей, оставшихся без властного руководительства в вере, возникали различные недоумения, для разрешения которых требовалось авторитетное слово самого апостола; но так как сам он занят был проповедью в Коринфе, требовавшем его постоянного личного присутствия, то он для назидания другим церквам, прибег к тому способу, который впоследствии имел громадное значение для церкви, именно к письменности. И в Коринфе именно написаны им были первые послания. Поводом к ним был слух, дошедший до него из Фессалоники, что там среди христиан возникли недоумения касательно второго пришествия Господня и воскресения мертвых, и вот в разъяснение этих недоумений апостол и написал одно за другим два послания, известные под названием «первого и второго посланий к Фессалоникийцам». Так как написание этих посланий требовало значительного труда, то апостол обыкновенно не сам писал их, а диктовал писцу и собственноручно прибавлял лишь заключительное приветствие, которое и служило для христиан доказательством подлинности посланий. Так положено было начало боговдохновенным посланиям апостола народов.

Устроив все дела в Коринфе, апостол наконец оставил его, чтобы посетить Иерусалим к предстоявшему великому празднику Пятидесятницы. При отбытии из Коринфа он принял на себя обет назорейства и вместе с Акилой и Прискиллой отплыл в Ефес, знаменитый порт Средиземного моря, находившийся в постоянных торговых сношениях с Коринфом. Благочестивая чета осталась в Ефесе, где она могла рассчитывать на хороший заработок, а апостол отправился далее в Кесарию и Иерусалим и оттуда поспешил в Антиохию. Там он, среди своих возлюбленных собратий, провел несколько дней мира и радости, столь необходимых для него после перенесенных трудов и пережитых потрясений.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Павел в Афинах

Павел в Афинах 16Ожидая их в Афинах, Павел был возмущен духом при виде города полного идолов. 17В синагоге он вел беседы с иудеями и чтущими Бога, а, кроме того, каждый день разговаривал с людьми, которых встречал на рыночной площади. 18При этом некоторые из философов —

17:16–34 13. Павел в Афинах

17:16–34 13. Павел в Афинах Есть что–то очаровывающее в пребывании Павла, великого христианского Апостола, в Афинах, среди красот Древней Греции. Он знал об Афинах с детства. Афины были главным греческим городом–государством с пятого века до Р. X. И даже после вхождения в

1. Павел в Коринфе (18:1—18а)

1. Павел в Коринфе (18:1—18а) После сего [т. е. после речи в ареопаге и всего того, что последовало за этим] Павел, оставив Афины, пришел в Коринф (1). Именно об этом путешествии (как уже упоминалось в конце предыдущей главы), говоря о своем участии в служении в Коринфе, Павел позже

14 УРОК Глава 13. Павел в Афинах: Деяния 17:16–34 (с. 382–405)

14 УРОК Глава 13. Павел в Афинах: Деяния 17:16–34 (с. 382–405) Прочитайте 17:16–341. Что видел Павела. Каким городом были Афины?6. «Прежде всего он видел не красоту и великолепие города, но…». Что увидел Павел?2. Что Павел чувствовала. Почему Павел отреагировал именно так на то, что увидел

Павел в Афинах

Павел в Афинах 16Ожидая их в Афинах, Павел был возмущен духом при виде города полного идолов. 17В синагоге он вел беседы с иудеями и чтущими Бога, а, кроме того, каждый день разговаривал с людьми, которых встречал на рыночной площади. 18При этом некоторые из философов —

Глава XVII. Павел в Фессалонике и Верии (1-14). Павел в Афинах (15-34)

Глава XVII. Павел в Фессалонике и Верии (1-14). Павел в Афинах (15-34) 1 Амфиполь - афинская колония, в то время главный город первого округа Македонии, на речке Стримоне, к юго-западу от Филипп.Аполлония - небольшой город к юго-западу от Амфиполя, причислявшийся тогда к македонской

Св. апостол Павел в Афинах. (XVII, 16-34)

Св. апостол Павел в Афинах. (XVII, 16-34) Никанора, Архиеп. Херсонского. Совершая одно, именно четвертое по счету, из своих апостольских путешествий, великий апостол языков должен был посетить и Афины. Афины, некогда метрополия, по нашему, столица самой славной из республик

Апостол Павел в Афинах

Апостол Павел в Афинах А. Л-н. Великий апостол народов с того момента, как божественный луч христианства озарил его душу, прошел уже многие страны со знаменем креста. Во второе великое путешествие он перенес свою деятельность даже в Европу и, пройдя многие греческие

О том, почему в Афинах судилище, в котором говорил народу Павел называлось Ареопагом (ст. 22)

О том, почему в Афинах судилище, в котором говорил народу Павел называлось Ареопагом (ст. 22) Cв. Исидора Пелусиота. В Афинах судилище, в котором говорил народу Павел, называлось Ареопагом потому, что там, как говорят, понес наказание Арей; а слово пагос значит возвышенное

Ап. Павел в Коринфе (1-22)

Ап. Павел в Коринфе (1-22) Ст. 1-5. Ап. Павел недолго оставался в Афинах. Склонность к новостям, по коей его слушали пытливые афиняне, должна была скоро наскучить неизменяемыми истинами, кои возвещал проповедник креста Христова, и он удалился в Коринф. Здесь один иудеянин, по

Проповедь Павла в Афинах. Деяния Апостолов 17:16-28

Проповедь Павла в Афинах. Деяния Апостолов 17:16-28 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических

Апостол Павел в Афинах и речь его в Ареопаге (17:15-34)

Апостол Павел в Афинах и речь его в Ареопаге (17:15-34) В ожидании Силы и Тимофея в Афинах Павел возмутился духом, точнее: возмущался дух его в нем при виде города этого, полного идолов. Афины были центром греческого чувственного культа, искусств и богатства, а потому и были

Апостол Павел в Коринфе (18:1-17)

Апостол Павел в Коринфе (18:1-17) Оставив Афины, Павел пришел в Коринф. Этот, известнейший в древности по своей обширной торговле, богатый город лежал на перешейке между Эгейским и Ионийским морем, имел две гавани на восточной и западной стороне и был в то время столицей

Глава VII. Продолжение второго путешествия Павла - Павел в Афинах

Глава VII. Продолжение второго путешествия Павла - Павел в Афинах Павел, все в сопровождении верных Верийцев, поехал морем в Афины. Из глубины Термейского залива до Фалера или Пирея три или четыре дня пути, если плыть не торопясь. "Идут мимо подножия Олимпа, Оссы, Пелиона;

Проповедь Павла в Афинах. Деяния Апостолов 17:16-28

Проповедь Павла в Афинах. Деяния Апостолов 17:16-28 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических