П. Н. Зырянов. РУССКИЕ МОНАСТЫРИ И МОНАШЕСТВО В XIX–НАЧАЛЕ XXВЕКА

П. Н. Зырянов. РУССКИЕ МОНАСТЫРИ И МОНАШЕСТВО В XIX–НАЧАЛЕ XXВЕКА

Выдающийся представитель русского монашества XIX в., московский митрополит Филарет (В. М. Дроздов) писал, что «сыну обители… деянием должно обрести в видение восход, т. е. трудолюбным и неослабным исполнением заповедей Божиих и правил отеческих должно открывать путь к высшей жизни духовной и созерцательной, которая есть на земли предначинание жизни небесной»[939]. Это было напоминание о той главной цели, ради которой были созданы христианские монастыри, в том числе и русские православные, ко времени Филарета существовавшие уже много веков.

За эти столетия коренным образом изменились внешние условия монашеской жизни. Крупные русские монастыри, куда стекались тысячи богомольцев, мало напоминали уединенные обители первых веков христианства. Монахов же, находившихся в гуще верующих, трудно было назвать отшельниками. В меняющемся мире с неизбежностью должны были измениться и монастыри. Вернее, должны были измениться пути к достижению той цели, о которой напоминал Филарет.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОНАСТЫРЕЙ. МОНАСТЫРИ ШТАТНЫЕ И ЗАШТАТНЫЕ

Деление монастырей на штатные и заштатные было введено в XVIII в. Первые получали пособие от казны, вторые существовали всецело за счет собственных доходов. Штатные монастыри разделялись на три класса, различие между которыми состояло в величине получаемых средств и в престижности. В XIX в. классность монастыря стала прежде всего свидетельством его знатности, ибо некоторые монастыри добились окладов по особым штатам, а другие были возведены классом выше без добавочного оклада.

Настоятели первоклассных и второклассных монастырей имели сан архимандрита, третьеклассных — игумена. Настоятельницы женских монастырей имели сан игуменьи.

Среди первоклассных монастырей особое положение занимали лавры. В начале XIX в. в России было три православные лавры: Киево–Печерская, Троице–Сергиева и Александро–Невская. По указу 1833 г. четвертой православной лаврой в России стала Почаев- ская (после присоединения униатов к православной церкви)[940].

Некоторые древние и знатные монастыри находились на положении ставропигиальных, т. е. состояли в непосредственном ведении Синода. В эту группу входили четыре московских монастыря (Новоспасский, Симонов, Донской и Заиконоспасский), а также Воскресенский Новоиерусалимский под Москвой, Соловецкий и ростовский Спасо–Яковлевский (все мужские). Последний из них в 1888 г. потерял статус ставропигиального.

Все прочие монастыри состояли в епархиальном управлении. Для наблюдения за ними и улаживания внутренних конфликтов епархиальный архиерей назначал благочинного из числа настоятелей. «Благочинному над монастырями, — гласил закон, — поручается столько монастырей, сколько он может с удобностию иметь их под своим надзором»[941].

Во второй половине XIX в. широкое распространение получили женские общины. Только их начальницы имели монашеский сан, остальные же члены находились на положении послушниц. Община, являясь как бы преддверием монастыря, давала им возможность утвердиться в своем решении принять монашеские обеты. В дальнейшем некоторые общины были преобразованы в монастыри.

Юридическое положение православных монастырей и монашествующих определялось «Сводом законов Российской империи». Монастыри имели право на обладание отводимыми им от казны земельными наделами, могли отдавать их в аренду, но не могли продавать. Монастырям запрещалось владеть населенными имениями[942]. До 1861 г. государство возмещало штатным монастырям отсутствие собственных крепостных. В каждый такой монастырь направлялась казенная прислуга, набранная из государственных крестьян и обязанная служить 25 лет. После крестьянской реформы 1861 г. эта своеобразная рекрутчина была отменена, но монастыри стали получать за это денежное вознаграждение[943].

Монастырям не возбранялось приобретать или получать в дар ненаселенные имения и другое недвижимое имущество. Правда, всякий раз на это требовалось высочайшее разрешение.

Пострижение в монашество по закону разрешалось для мужчин с 30 лет, а для женщин с 40, хотя на практике допускались отступления. Кандидат к пострижению не должен был иметь супружеских уз, малолетних детей и неоплаченных долгов. Нахождение под судом и следствием тоже являлось препятствием к пострижению. Особый порядок существовал для лиц, принадлежащих к податным состояниям (для крестьян и мещан). Они должны были представить увольнительный документ от своих сословных обществ и заручиться согласием казенной палаты. Только после этого вопрос об увольнении их в монашество решался губернатором. Эти правила действовали вплоть до указа от 5 октября 1906 г.

Лишение или добровольное снятие монашеского сана влекло за собой тяжелые последствия. Таким людям запрещалось поступать на государственную службу и иметь жительство в столицах и в тех губерниях, где протекало их монашеское служение (для снявших сан — в течение семи лет, для лишенных — навсегда).

Монахам запрещалось владеть недвижимым имуществом. При пострижении родовое имущество следовало отдать законным наследникам, а благоприобретенное передать по завещанию. При выходе из монашества оно не возвращалось. Монах мог держать в банках денежные вклады, но после его смерти они обращались в пользу монастыря. Монастырь же наследовал и движимое имущество монаха. Здесь закон делал отступление только в пользу духовных властей (архиереев, архимандритов и пр.), которые были более свободны в завещании имущества[944].

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ, ЧИСЛЕННОСТЬ МОНАШЕСТВА

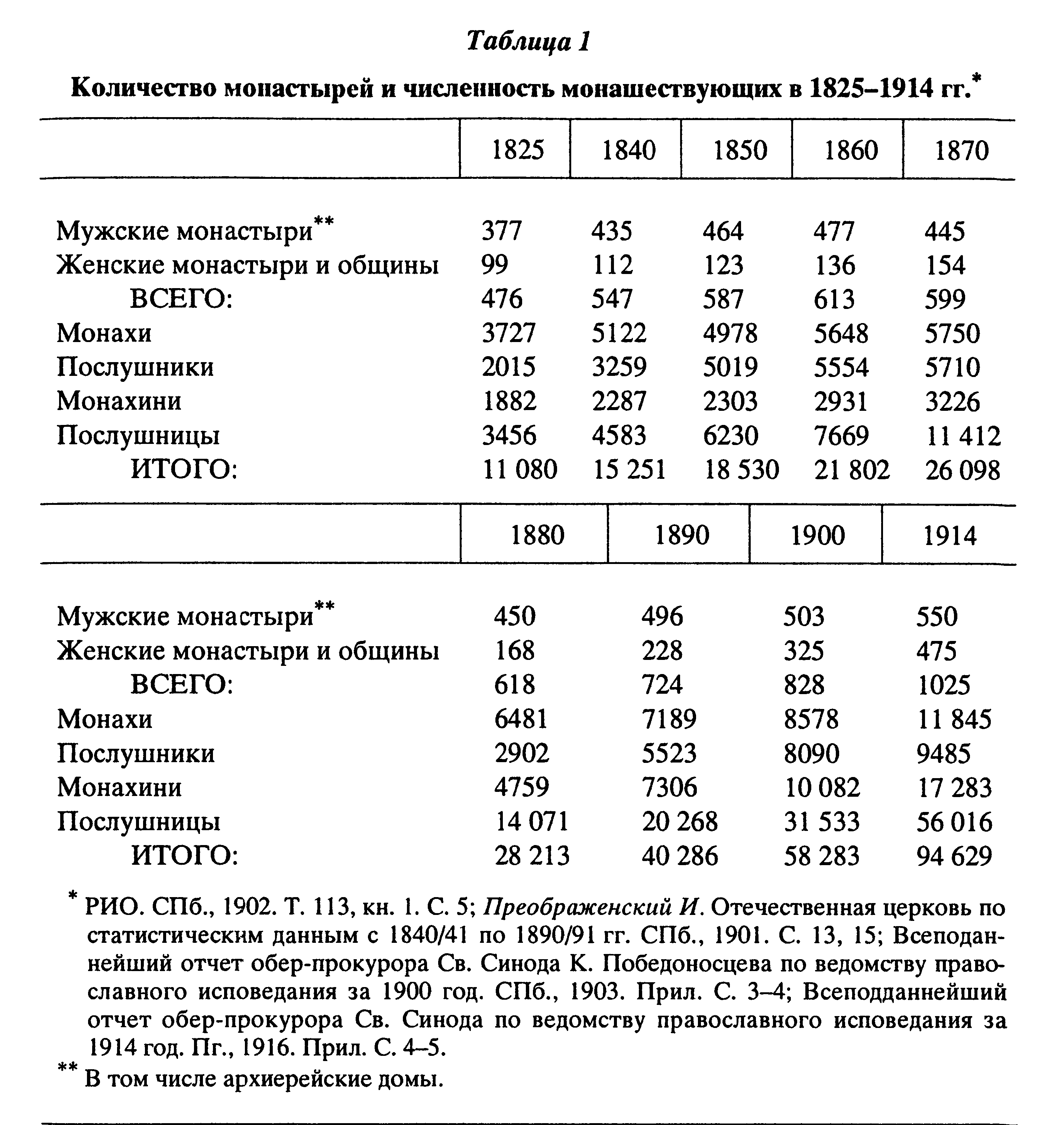

В ХУШ в. было открыто считанное число новых монастырей. В первой четверти XIX в. появилось 12 новых обителей. В 1825 г. их насчитывалось 476. Дальнейший рост количества монастырей виден из таблицы 1. С начала XIX в. и до первой мировой войны количество их увеличилось более, чем в два раза. Быстрый рост числа монастырей начался при Николае I. Затем, в 60–70–е годы, произошла заминка, а с 80–х годов рост еще более ускорился. При этом число женских монастырей и общин увеличивалось, не зная заминок, и в начале XX в. не очень значительно отличалось от количества мужских монастырей. К этому времени некоторые мужские монастыри были преобразованы в женские. Особенно быстрыми темпами умножалось число женских общин (статистические источники не позволили выделить их в отдельную колонку).

По количеству монастырей выделялись Московская и Новгородская епархии, а также Грузинский экзархат. В первой из них в 1890 г. было 46 монастырей, во второй — 32, в экзархате — 31. Большим числом монастырей отличались также епархии Владимирская, Тверская, Нижегородская и Тамбовская. В течение периода с 1800 по 1914 г. особенно быстро росло число православных обителей в южных и восточных епархиях (Пензенской, Самарской, Уфимской и др.). В XIX в. появились первые монастыри в Оренбургской епархии, Туркестане и на Дальнем Востоке.[945]

В Европейской России начинали вырисовываться явственные различия между северными и южными епархиями. На Юге возникали процветающие монастыри с многочисленной братией. Например, в воронежском Благовещенском Митрофанове монастыре по штату полагалось 33 насельника, а в 1890 г. в нем проживали 61 монах и 13 послушников. В Валуйском Успенском обитало 20 монахов и 7 послушников при штате в 7 человек. В то же время приходили в запустение некоторые северные обители. В Николаевском Корель–ском мужском монастыре Архангельской епархии по штату было положено 12 монахов, а налицо было 8. В Спасо–Прилуцком монастыре той же епархии при штате в 17 человек обитало 8 монахов и 2 послушника. А Арсениево–Одигитриевская и Белавинская пустыни в Вологодской епархии совсем опустели.

Женские монастыри были, как правило, бедными и многолюдными. Например, в восьми мужских монастырях Воронежской епархии в 1890 г. начитывалось 290 монахов и послушников, а в восьми женских обителях — 1672 монахини и послушницы[946]. До 60–х годов XIX в. численность монахов и послушников была больше, чем монахинь и послушниц. Затем соотношение изменилось в обратную сторону. Процесс феминизации зашел так далеко, что в 1914 г. обитательниц женских монастырей и общин стало втрое больше, чем насельников мужских монастырей и пустынь. Особенно выросла численность послушниц (белиц), что было связано с быстрым распространением женских общин.

ИЗ КАКИХ СОСЛОВИЙ ВЫХОДИЛО МОНАШЕСТВО?

В отчете за 1843 г. обер–прокурор Синода сообщал, что в этом году монашеские обеты приняло 354 человека (259 мужчин и 95 женщин). Мужское пополнение представляло следующие сословия и социальные группы: духовенство — 133 человека (51%), дворянство — 19 (7,3%), отставные нижние чины — 2 (0,7%), разночинцы — 34 (13,1%), купечество и мещанство — 54 (20,6%), вольноотпущенные — 3 (1,1%), крестьяне — 14 человек (5,4%). Сословная принадлежность женского пополнения распределялась несколько иначе: из духовного сословия — 19 человек (20%), из дворян — 15 (15,7%), разночинцев — 25 (26,3%), из купечества и мещанства — 19 (20%), солдатского звания — 1 (1%), из вольноотпущенных — 8 (2,1%), из крестьянок — 14 человек (14,7%)[947].

Судя по этим данным, среди монашествующих (особенно в мужских монастырях) преобладали выходцы из духовного сословия. Значительную роль в пополнении монастырей играли городские жители: купцы, мещане и разночинцы. Все вместе они составляли треть вновь постриженных монахов и почти половину монахинь (46,3%). Вольноотпущенных, крестьян и лиц солдатского звания условно можно объединить в одну группу. Среди мужчин она составляла 7,2%, среди женщин — 17,8%. Дворянство в качестве источника пополнения монашества занимало довольно скромное место — 7,3% среди мужчин и 15% среди женщин.

В дальнейшем соотношение указанных групп сильно изменилось. Об этом можно судить по послужным спискам монахов московского Донского монастыря за 1907–1908 и 1910–1911 гг. В анализ были включены послужные списки 37 человек. Из них 24 оказались крестьянского происхождения (64,8%), 9 вышли из духовного сословия (24,3%), 4 — из мещан и цеховых (10,8%). Попавший в подсчет архиепископ Алексий (бывший тверской) был сыном протоиерея. Один из двух архимандритов вышел из духовного сословия, а другой из крестьян. Крестьянского происхождения был и игумен, находившийся в монастыре «на покое».

В эти же годы в Донском монастыре разновременно числилось 11 послушников. Десять из них принадлежали к крестьянскому сословию и лишь один — к духовному[948]. В московском Симоно- вом монастыре в 1909 г. было 17 послушников в возрасте от 14 до 33 лет (13 из крестьян, 2 из мещан, 1 — личный почетный гражданин и 1 цеховой)[949]. Приведенные данные свидетельствуют, что после отмены крепостного права начался процесс «окрестьянивания» монашества.

Постороннему человеку монашество нередко представлялось однородной массой людей, одетых в черное. Однако социальные различия, принесенные из внешнего мира, не вполне стирались за монастырскими стенами, а кроме того, существовали внутренние градации и в самом монашестве. Оно подразделялось на несколько формальных и неформальных групп. Низшее положение в монастыре занимали послушники. Они выполняли самую тяжелую работу. Срок «искуса» устанавливался в три года, но мог продлеваться.

Но даже после пострижения часто мало что менялось в положении бывшего послушника. В качестве монашеского «послушания» ему нередко поручалась та же самая черная работа, которую он выполнял и прежде. Крестьяне, мещане, бывшие солдаты составляли костяк рядового, «работного» монашества. Выход из его массы начинался с возведения в сан иеромонаха (старшего монаха, монаха- священника).

В 1823 г. высочайшим указом было разрешено некоторых монахов, не являвшихся настоятелями, но отличающихся ученостью, удостаивать сана архимандрита[950]. Так, было признано существование особой группы ученого монашества, чье послушание состояло в постижении богословских и других наук и в преподавательской деятельности. Они пользовались большей свободой, чем рядовая монастырская братия, и даже проживали вне обители — на казенной квартире при учебном заведении. Ректор духовной семинарии, а нередко и инспектор, как правило, имели сан архимандрита. С течением времени из среды ученого монашества стала выходить высшая церковная иерархия.

Выдающимися представителями ученого монашества в XIX в. были Евгений (Болховитинов) и Иакинф (Бичурин). Киевский митрополит Евгений (1767–1837) был историком, археографом, библиографом и археологом. Иакинф стал основоположником русского китаеведения.

Ученое монашество было невелико по численности. Основная масса монастырских насельников не отличалась большой образованностью. Ее уровень, пожалуй, даже понизился, когда началось «окрестьянивание» монашества. Обработка упоминавшихся выше послужных списков монахов и послушников Донского монастыря дала следующие результаты. В 1907–1908 и 1910–1911 гг. из всех 37 монахов лишь один имел высшее образование. Это был архиепископ Алексий, заседавший в Синоде и не часто наезжавший во вверенную ему обитель. Среднее образование (в том числе незаконченное) имели четверо монахов, духовное училище окончили тоже четверо, трое учились в сельской школе и один в городском приходском училище. 23 монаха, в том числе наместник настоятеля архимандрит Виталий, имели «домашнее образование». За этой формулировкой могла скрываться и неграмотность.

Из числа 11 послушников пятеро учились в сельской школе и пятеро имели «домашнее образование». Один из послушников окончил Московский университет. Далеко уже не молодой, он находился на послушании свыше десяти лет, числился «свечепродавцем на ранних обеднях».

Высочайшим указом 1738 г. были определены права и обязанности «соборных монахов» Троице–Сергиевой лавры. В указе подчеркивалось, что они должны иметь «особливое почтение и довольную пищу, отменную от прочих монахов»[951]. По образцу Киево–Печер- ской и Троице–Сергиевой лавр «соборные монахи» появились и в других монастырях. Вместе с настоятелем и казначеем (второе лицо в монастырской иерархии) они образовали монашескую верхушку, в бытовом и материальном отношениях жившую во многом иначе, чем рядовая братия.

В XIX в. очень заметную роль в монашестве играла небольшая прослойка выходцев из дворян. В печати даже укоренился термин «монахи–аристократы»[952]. Монахиня Митрофания (в миру баронесса П. Г. Розен) была возведена в сан игуменьи серпуховского Владычного монастыря через шесть недель после пострижения[953]. В 1874 г. в Московском окружном суде разбиралось дело по обвинению ее в подделке векселей. Ее имя склонялось во всех газетах. Сама игуменья, отрицавшая свою вину, утверждала, что она стала жертвой вражды и зависти к высшему сословию. «Ныне все восстало против дворянства, — писала она, — и все мое преступление состоит в том, что в монашеской рясе я все?таки принадлежу к числу столбовых дворян, к числу аристократов»[954]. Как видим, выходцы из дворянства не вполне сливались с остальным монашеством, продолжали считать себя дворянами и во многом сохраняли взгляды, психологию высшего сословия и, конечно, старые свои связи. С течением времени, однако, дворянская прослойка в монашестве сильно истончилась и стала не столь заметна.

Бывало и так, что рядовой монах из низших сословий последовательно проходил все ступени монастырской иерархии. Такова была судьба Дамаскина, выходца из крестьян, прожившего в Спасо- Преображенском Валаамском монастыре свыше 60 лет и бывшего его настоятелем с 1839 по 1881 г. Его преемником стал Ионафан, вышедший из среды московских рабочих. Валаам не случайно называли «мужицкой обителью»[955]. Впрочем, в начале XX в. такие обители не были редкостью.

ВНУТРЕННИЙ СТРОЙ МОНАСТЫРСКОЙ ЖИЗНИ

Монастыри, даже наиболее посещаемые богомольцами, были «закрытыми обществами». О внутренней их жизни мало что сообщалось в печати, даже церковной. Поэтому так трудно рассказывать о монастырских буднях в кельях и трапезных — там, где редким гостем был посторонний человек. Внутренний строй монастырской жизни можно представить себе лишь в общих чертах.

По своему уставу монастыри подразделялись на общежительные и необщежительные. В первых монахи все необходимое получали от монастыря, а свой труд по священнослужению и различным послушаниям, назначаемым настоятелем, отдавали в пользу обители. В общежительном монастыре никто не мог иметь собственность. В необщежительных же монастырях монахи, имея общую трапезу, одежду и прочие необходимые вещи приобретали сами. Они получали на руки жалованье и причитающуюся им часть монастырских доходов, продавали произведения собственного «трудоде- лания». Монахи необщежительных монастырей были теснее связаны с внешним миром, вступали с ним в разнообразные имущественные отношения и, случалось, подрывали сложившиеся в обществе представления о своей праведности.

Ввиду многочисленных нареканий, в 1869 г. Синод попробовал провести общую реформу монастырей. Общежительный устав предполагалось ввести повсеместно, распространив его правила также и на настоятелей. Исключение делалось только для архимандритов крупных монастырей и архиереев, которые нередко занимали несколько настоятельских должностей. Записка о реформе была разослана по епархиям — и на том дело закончилось[956]. По–видимому, проект натолкнулся на сильное сопротивление монашества, высшего и рядового. Синод, однако, не вполне отступил от своего плана. Некоторые монастыри были переведены на общежительный устав. Его вводили и в новых обителях, когда они открывались в центральных губерниях. Дело шло медленно и трудно, и к 1896 г. насчитывалось всего 46 мужских общежительных монастырей (из них 11 на Кавказе) и 101 женский.

Внутреннее устройство общежительных и необщежительных монастырей сильно отличалось. Настоятелей необщежительных монастырей назначал Синод по представлению от епархиальных архиереев двух кандидатов. Настоятель общежительного монастыря избирался всеми обитающими в нем монахами преимущественно из своей среды, а в случае необходимости — из другого монастыря, тоже общежительного. Представляя в Синод избранного кандидата, архиерей мог выразить свое несогласие и назвать своего кандидата — не иначе, как из того же монастыря. Окончательное решение принимал Синод[957].

В 1688 г. грамотой патриарха Иокима было признано самоуправление Киево–Печерской лавры. Когда Троице–Сергиев монастырь тоже получил статус лавры, в нем ввели самоуправление по образцу Киево–Печерского. В Духовный собор Троице–Сергиевой лавры входило 12 монахов, в том числе наместник, келарь и казначей. Внутренние дела лавры решались настоятелем совместно с Духовным собором и оформлялись в виде протокола. Этой же коллегии принадлежали и некоторые судебные функции. Кандидаты в члены собора намечались «общим избранием» по мере образования вакансий. Кто производил окончательное утверждение, остается неясным — по–видимому, архиерей, т. е. сам же настоятель. В 1858 г. канцелярия Але- ксандро–Невской лавры была преобразована в Духовный собор с предоставлением ему тех же прав, какими пользовались подобные коллегии в других лаврах.

В конце XVIII в. был издан указ о том, что «хозяйством ставропи- гиальных монастырей и их благоустройством заведуют настоятели с начальною братиею»[958]. Существовало внутреннее соборное самоуправление и в других монастырях, прежде всего в общежительных.

В 1853 г. Синод одобрил составленные митрополитом Московским Филаретом «Правила благоустройства монашеских братств в московских ставропигиальных обителях». Они были разосланы по епархиям и послужили образцом для устройства внутренней жизни во многих монастырях.

Каждый день начинался в обители с того, что за полчаса до благовеста будильный обходил кельи. Когда в церкви начиналась служба, все должны были быть на месте. О неявившихся или опоздавших будильный сообщал настоятелю. Исключение делалось для занятых послушаниями, требующими отсутствия. Но присутствие у ранней литургии было обязательно во всяком случае.

Монахи и послушники занимали в церкви определенные места отдельно от народа. Воспрещалось без нужды озираться и обращать внимание на прихожан. Никто из братии не должен был выходить из церкви до окончания богослужения (кроме случаев крайней нужды). В конце утрени монахи и послушники подходили к настоятелю для принятия благословения, а после повечерия — для прощения. По пути в церковь и из церкви не разрешалось останавливаться с посторонними и вступать с ними в беседу. Если кто?то из них о чем?то спрашивал, надо было ограничиться кратким ответом.

После богослужения братия шли к трапезе, которая начиналась и заканчивалась молитвой. Опоздание к трапезе и уход раньше времени считались беспорядком. В течение трапезы читались отрывки из поучительных книг или житий святых. Внимая чтению, монахи и послушники должны были сохранять безмолвие. Пища в монастырях употреблялась постная. Запрещалось брать пищу в келью. Лишь болезнь или глубокая старость могли быть причиной отсутствия на общей трапезе.

Время, свободное от монастырских обязанностей, монахи могли проводить в своих кельях, занимаясь молитвами, чтением душеполезных книг, упражнениями в церковном чтении и нотном пении. Очень поощрялось занятие иконописанием и такими «рукоделиями», которые благоприятствуют здоровью «посредством телодвижения» (например, столярным или токарным делом). В келье следовало поддерживать чистоту и порядок. Запрещалось присутствие предметов роскоши и крепких напитков. Младшие члены братии, говорилось в правилах, «хорошо поступят», если будут обходиться без служителя и помогут старейшим. (По–видимому, использование служителей для уборки в кельях было обыкновенным явлением.) Раз в три дня, в неурочное время, настоятель должен был обходить все кельи.

Для совместного чтения назидательной литературы, особенно для неграмотных, монахи и послушники могли собираться в кельях друг у друга. Для малообразованных настоятель или кто?либо из старцев должен был объяснить учение веры по катехизису и священную историю. Каждый послушник и молодой монах должны были иметь своего духовного наставника из числа старейшей братии. На старейших лежала обязанность улаживать конфликты между монахами.

С утреннего благовеста монастырь открывался для посторонних лиц, а закрывался в семь или восемь часов вечера, в летние же праздники — по окончании всенощного бдения. Внешних посетителей можно было принимать в кельях лишь после поздней литургии и до вечерни — с разрешения настоятеля. Женщины не могли входить в кельи мужского монастыря. Их можно было принимать в трапезной (не во время трапезы) или в специально отведенной комнате, в присутствии одного из старцев. Настоятель мог принимать посетителей, руководствуясь «собственным благорассуждением».

Выход кого?либо из братии за монастырские ворота разрешался лишь по уважительным причинам, днем, с возвратом до вечерней трапезы. Послушники, молодые и не внушающие доверия монахи шли в сопровождении опытных старцев.

Настоятель должен был знать, кто из братии и с кем переписывается по почте. Он мог потребовать, чтобы письма были ему показаны. Найдя переписку бесполезной, мог распорядиться о ее прекращении.

В составленных Филаретом правилах затрагивался и деликатный вопрос о способах поддержания дисциплины. Особо подчеркивалось, что «возлагаемое настоятелем дело послушания каждый должен принимать и исполнять беспрекословно, кроме случая непреодолимого препятствия, которое встречает в своей неспособности или немощи». В этом случае настоятель должен был решить, следует ли снизойти к немощи или проявить твердость. «Братия, — говорилось далее, — не должны ничего особенного предпринимать по своей только мысли и воле». Это относилось и к «особенным духовным подвигам» вроде наложения на себя дополнительных постов. Только с благословения настоятеля или духовника надлежало совершать такие подвиги, «дабы в дело своей воли не вкралось само- угодие и самомнение».

Для «претыкающихся в поведении» существовала система исправительных мер. Употреблять их Филарет советовал «без гнева, с внимательным рассмотрением вины, с точною справедливостию и кротостию». Распространенный в монастырях обычай «ставить на поклоны», согласно правилам, следовало рассматривать как меру назидательную, а не карательную, ибо «молитва есть действие священное, и не должна быть представляема действием постыдитель- ным». Поэтому в правилах рекомендовалось прибегать к этой мере «без многих свидетелей».

Упоминались и другие исправительные меры: удаление от братской трапезы на один или несколько дней, заключение в келье на срок до трех дней. В крайних случаях настоятель вверял судьбу монаха вышестоящему начальству[959].

Как ни строги были составленные Филаретом правила, во многих монастырях в те времена порядки были еще строже. Архимандрит новгородского Юрьева монастыря Фотий (П. Н. Спасский) имел обыкновение делать письменные внушения своей братии.

Однажды случилось так, что значительная часть братии не была у утрени. Разгневанный Фотий приказал сварить щи только для тех, кто был в церкви, а для остальных не варить ничего. Индивидуальные наказания, налагаемые Фотием, отличались еще большей тяжестью. В монастыре существовала «смиренная», и посаженным туда монахам выдавались лишь хлеб, квас, вода и соль. В этой «смиренной» провинившиеся сидели иногда месяцами, и настоятель лишь на праздники разрешал их выпускать, чтобы «посмотреть, каков на воле будет»[960].

Однако суровый монастырский строй первой половины XIX в. все же не устоял перед веяниями нового времени. В крупных и богатых монастырях стали забываться «бессочные щи». В Донском монастыре, например, питание было скромным, но не лишено изысканности. Для наглядности возьмем наугад меню за несколько дней 1907–1908 гг. В четверг 4 января 1907 г. к трапезе подавали: окрошку из соленой севрюги, щи «со снятками», жареный картофель. На следующий день — винегрет, щи с грибами, котлеты манные, сладкий суп. 28 августа, во вторник — творог с молоком, суп «со снятками», кашу гречневую. 30 декабря, воскресенье — заливной судак, щи, жареная рыба, каша молочная, булки. В первый день 1908 г. монахи отведали белугу, уху, жареного леща, кашу молочную, пироги. 25 декабря 1908 г., в Рождество, на стол подавались водка и вино[961]. Конечно, такие кушанья и не снились многим инокам в ту пору, когда они были в миру и принадлежали к крестьянскому сословию. К концу XIX в. в монастырях стало замечаться падение дисциплины.

МОНАСТЫРИ КАК ЦЕНТРЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Верующий русский человек был убежден в особом значении молитв, произнесенных в святых местах. Люди спешили в монастыри, чтобы замолить грехи, очистить душу покаянием, исполнить обет, обратиться с просьбой к святому своему покровителю или побеседовать с известным старцем–монахом. Даже либеральные публицисты, критически воспринимавшие современное состояние монастырей, признавали их огромное влияние на народ[962]. В особо чтимые монастыри стекались паломники со всей страны. Торная дорога от Москвы до Троице–Сергиевой лавры никогда не бывала пустой. Особенно значительный прилив богомольцев наблюдался с середины весны до поздней осени. В 60–70–е годы в лавре ежегодно бывало свыше 300 тыс. человек[963].

В Киево–Печерскую лавру шли православные паломники не только из России, но и из Турции и Австро–Венгрии. 15 августа 1871 г., в праздник Успения Божией Матери, под открытым небом в лавре ночевало 72 тыс. человек. До 8 тыс. могли принять лаврские и городские гостиницы и частные дома. Всего же в 70–е годы в лавру приходило не менее 300 тыс. паломников ежегодно[964].

Соловецкий монастырь был доступен для посетителей всего лишь четыре месяца в году. Однако для перевозки богомольцев ему пришлось завести собственный флот. На борт монастырских пароходов поднимались верующие люди не только с русского Севера, но и из Центральной России, Сибири, Украины и Грузии. Некоторые из них были в пути более года. Собственный пароход имела и Нилова пустынь, расположенная на одном из живописных островов озера Селигер. 24 мая 1871 г., в день памяти преподобного Нила, в пустыни побывало около 20 тыс. богомольцев. Едва ли не большее их число посещало Коренную Рождество–Богородичную мужскую пустынь в Курской губернии. На девятую неделю после Пасхи здесь совершался крестный ход с иконой Знамения Божией Матери из Курска в монастырь. В этом ходе, отображенном на известной картине И. Е. Репина, участвовало примерно от 20 до 60 тыс. человек[965].

В XIX в. два новых общероссийских религиозных центра возникли в Воронежской епархии. В 1836 г., в связи с открытием мощей св. Митрофана, был основан воронежский Благовещенский Митрофанов мужской монастырь. В 1861 г. состоялось открытие мощей св. Тихона. Уездный городок Задонск был переполнен верующими, которых собралось до 250 тыс. человек[966]. В 1865 г. был основан Задонский Тихоновский мужской монастырь.

Темниковская Саровская Успенская мужская пустынь, возникшая в XVIII в., на первых порах была известна лишь в небольшой округе. Всероссийская слава пришла к ней в связи о подвижнической деятельностью инока Серафима (П. И. Машнина, 1758–1833). Со всех концов России шли к нему люди, чтобы высказать свое горе, услышать мудрый совет, получить благословение. В последующие годы, когда старца давно уже не было в живых, память о нем продолжала привлекать в Саров тысячи богомольцев. В 1903 г. здесь прошли торжества в связи с канонизацией старца Серафима. В маленький городок, удаленный от железных дорог, собралось до 250 тыс. человек. С тех пор за Саровской обителью прочно закрепилось место одного из общероссийских религиозных центров.

Вслед за Саровской обителью началось возвышение козельской Введенской Оптиной пустыни (в Калужской епархии). С первой половины XIX в. стала распространяться молва о праведных оптин- ских старцах–схимниках. Но вплоть до 70–х годов пустынь считалась местным религиозным центром[967]. Один из оптинских старцев, Амвросий (A. M. Гренков, 1812–1891) стал известен всей России и прославил свою обитель. Человек очень болезненный и слабый телом, он ежедневно принимал целые толпы стекавшихся к нему людей и отвечал на десятки писем. На встречу со старцем ехали крестьяне и мастеровые, купцы и военные, аристократы и интеллигенты. С ним встречались Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Тонкий психолог, Амвросий обычно внимательно выслушивал собеседника, а затем в тактичной форме указывал ему на его слабости, давал совет. Большим авторитетом пользовались и другие оптинские старцы, ученики и сподвижники Амвросия.

Новые общероссийские религиозные центры, возникшие к югу от Москвы, затмили многие старые монастыри. В суздальский Спасо–Евфимиев монастырь к крестному ходу в девятое воскресенье после Пасхи, когда мощи св. Евфимия обносили вокруг обители, собиралось обычно не более 5 тыс. человек. В Валаамский монастырь к празднику Петра и Павла стекалось около 4 тыс. человек[968]. Не приобрела значения общероссийского религиозного центра Петербургская Александро–Невская лавра, слишком тесно связанная с официальным церковным руководством. Хотя святой, чье имя она носила, был очень популярен в народе. В течение XIX в. центры общероссийской религиозной жизни заметно сдвинулись с севера на юг. Среди посещавших монастыри богомольцев преобладал простой народ, особенно много было женщин. Чем больше стекалось в монастырь паломников, тем острее становились для него проблемы, связанные с размещением и обслуживанием большого числа людей. Толпы набожных бедняков доставляли монастырям большие убытки. По давней традиции для богомольцев устраивались бесплатные обеды. В общей трапезной Троице–Сергиевой лавры за столами могли разместиться до 500 человек. Трапеза сопровождалась душеполезным чтением. В это время послушники передвигали кружку для пожертвований от одного обедающего к другому. Пока одни обедали, другие ожидали своей очереди. В летнюю пору число обедающих достигало нескольких тысяч ежедневно.

Лаврские обеды не казались изысканными даже для крестьянина — постные щи и гречневая каша, квас, порция хлеба. Но кружечный сбор далеко не покрывал расходы, потому что за столом преобладали очень бедные люди — крестьяне, отставные солдаты, пропившиеся мелкие чиновники и пр. В 70–е годы Троице–Сергиева лавра тратила на обеды для богомольцев до 18 тыс. руб. В Киево–Печер- ской лавре эта статья расходов составляла 10,3 тыс. руб., а сверх того 7 тыс. восполнялось за счет особых пожертвований. Обеды для богомольцев устраивались в Соловецком монастыре, Саровской пустыни и других обителях[969].

Монастырское начальство бывало далеко не в восторге от тех расходов и хлопот, которые доставляли им богомольцы. Рассерженный Фотий ставил «на поклоны» келаря и хлебодара, которые допускали вынос из монастыря хлеба «кучами и котомками»[970].

Паломничество по монастырям выявило и некоторые теневые стороны. Образовался контингент профессиональных богомольцев, которые переходили от монастыря к монастырю, нищенствовали, соприкасались с уголовным миром. Случаи воровства, грабежей, даже убийств не считались среди паломников небывалым явлением[971]. Тем не менее никто не покушался на давнюю традицию. Отказаться от нее, затвориться в своих стенах значило нанести тяжелый ущерб религиозности и нравственности народа и подорвать основы своего собственного существования.

МОНАСТЫРСКИЕ ДОХОДЫ

Прием огромной армии богомольцев, содержание многотысячной монашеской братии — все это требовало немалых средств. На протяжении многих лет вопрос о том, за счет каких источников существуют монастыри и каковы размеры их имуществ и капиталов, оставался запутанным и спорным. Монастырское начальство по разным соображениям старалось не раскрывать все сведения о своих финансах и имуществах. Эта нарочитая скромность не укрывалась от светских публицистов и порождала преувеличенные представления о монастырских богатствах.

Казенные субсидии на монастыри были невелики. В 1873 г. по государственной смете на содержание монастырей было отпущено 407 тыс. руб.[972], а по росписи доходов и расходов на 1910 г. — 397 263 руб. (243 551 руб. на мужские и 153 712 руб. на женские). Это составляло 1,1% сметы Св. Синода[973].

Гораздо более значительными были частные пожертвования. Даже простые богомольцы старались чем?то отблагодарить монастырь за гостеприимство, за возможность помолиться в святом месте. Крестьянки, например, обычно несли в монастыри свое прядево. Нилова пустынь в 1874 г. получила 26,8 тыс. аршин ткани. Накопившееся в монастырях прядево скупали торговцы или приказчики крупных промышленников[974].

Однако основные пожертвования исходили от состоятельных людей — помещиков и купцов. Знаменитой жертвовательницей была графиня Анна Алексеевна Орлова–Чесменская, дочь и единственная наследница известного екатерининского фаворита. Отличаясь особой религиозностью, она, как говорили, всю жизнь старалась замолить грехи своего отца. Отказавшись от замужества, Орлова решила посвятить свою жизнь религии и искала духовного наставника. Судьба свела ее с Фотием, в то время — иеромонахом Александро- Невской лавры, а затем настоятелем Юрьева монастыря.

В Юрьев монастырь полноводной рекой потекли многообразные пожертвования. Высокохудожественные изделия из золота и серебра, бриллианты, яхонты, жемчуг, изумруды — все это появилось в Юрьевом монастыре со времен Фотия. По распоряжению Орловой к монастырю подходили целые обозы с продовольствием[975].

Говорили, что Фотий настойчиво удерживал графиню от пострижения в монашество, опасаясь, что ее благодеяния потекут в другой монастырь — туда, где будет проходить ее духовное служение.

Анна Алексеевна и после смерти Фотия продолжала жить близ Юрьева монастыря, не переставая оказывать ему щедрую помощь. 5 октября 1848 г., собравшись в Петербург, она заехала получить благословение нового настоятеля и скоропостижно скончалась в его келье[976]. В своем завещании она еще раз одарила Юрьев монастырь и, кроме того, пожертвовала в неприкосновенный капитал по 5 тыс. всем российским монастырям[977].

В пореформенный период, как уже отмечалось, главным направлением развития русских монастырей стало образование женских общин с благотворительным уклоном. Это начинание совершалось под покровительством императрицы Марии Александровны (жены Александра II) и великой княгини Александры Петровны (жены великого князя Николая Николаевича Старшего). Активной их помощницей была игуменья Серпуховского Владычного монастыря Митрофания (баронесса П. Г. Розен). По личному распоряжению императрицы на серпуховскую игуменью (бывшую фрейлину высочайшего двора) возлагалось учреждение одной за другой женских общин.

Дело было поставлено с большим размахом. Оно поглощало не только те средства, которые могли выделить на него «высочайшие» особы, не только личное достояние самой Митрофании, но и субсидии, которые удавалось выбить из государственной казны — и все равно денег не хватало. Все надежды возлагались на частные пожертвования. Главной их «сборщицей» стала серпуховская игуменья.

Теневые стороны и ненадежность такого способа поддержки монастырей, как частные пожертвования, показало дело игуменьи Митрофании. Имея избирательный характер, пожертвования стекались в особо чтимые монастыри, где часто лежали втуне. Другие же монастыри испытывали нужду. Отсутствовали средства на развитие общей сети монастырей. Особенно остро это почувствовалось в пореформенный период, когда была сделана попытка применительно к новым условиям сориентировать монастыри на новые цели. В конце концов высокопоставленные покровители Митрофании некоторые свои начинания взвалили на плечи государства[978].

Существенную часть монастырских доходов обеспечивали земельные угодья. Екатерининская секуляризация была частично «исправлена» в 1797 г. императором Павлом, который приказал отмежевать монастырям по 30 дес. хорошей земли. В 1838 г. были утверждены новые правила, согласно которым каждому монастырю полагалось выделить от 50 до 150 дес. леса. В дальнейшем, по особым ходатайствам, некоторые монастыри получали угодья из казенных дач и сверх установленной нормы. Одновременно монастыри покупали земельную собственность или получали ее в дар от частных лиц[979].

Монастырское землевладение быстро росло, но площадь его оставалась сравнительно небольшой. В 1905 г. в пределах 50 губерний Европейской России монастырям принадлежало 739 777 дес. земли[980]. Для сравнения укажем, что в тех же губерниях церковное землевладение составляло 1,8 млн дес., помещичье — 79 млн дес., крестьянское надельное — 124 млн дес.

По размерам земельных владений особо выделялись 9 монастырей:

Соловецкий Преображенский мужской — 66 000 дес.

Молченская Рождествобогородичная Печерская Софрониева мужская пустынь Курской епархии — 28 250 дес.

Григорьево–Бизюков мужской монастырь Херсонской епархии — 25 963 дес.

Темниковская Саровская Успенская мужская пустынь Тамбовской епархии — 24 000 дес.

Кожеозерский мужской монастырь Архангельской епархии — 17 626 дес.

Могилевский Успенский женский монастырь Тверской епархии — 13 872 дес.

Александро–Невская лавра — 13 090 дес.

Троицкий Зеленецкий мужской монастырь Петербургской епархии — 10 526 дес.

Флорищева Успенская мужская пустынь — 10 000 дес.

В общей сложности этим монастырям принадлежало 209 337 дес., т. е. 28,2% монастырских земель в Европейской России[981].

Доходность земель во многом зависела от состава угодий. Так, например, владения Кожеозерского монастыря на 99% состояли из леса, Зеленецкого — на 93%. Более благоприятный состав владений имела Саровекая пустынь: пашни — 6,4%, лугов — 7,2%, лесов — 77,2% (остальные — неудобья)[982].

Леса, по сравнению с прочими угодьями, давали наименьший доход. Поэтому северные монастыри, имевшие много лесов и мало пашни и лугов, находились в невыгодном положении сравнительно с южными, имевшими гораздо больше пахотных и луговых угодий. К тому же на юге и леса ценились значительно выше, чем на севере.

Пахотная, луговая и огородная монастырская земля отчасти сдавалась в аренду, а отчасти возделывалась наемными рабочими или же собственными силами. По данным на 1887 г. площадь сдававшейся в аренду монастырской земли составляла 63,5 тыс. дес.[983], т. е. 10,7% общей ее площади в Европейской России. На землях, которые монастыри обрабатывали самостоятельно, выращивались пшеница, рожь, овес, картофель, овощи — в основном для собственного потребления. Кое?что шло и в продажу. Например, Череменецкий монастырь (Петербургской епархии) продавал излишки ржи[984].

Бывало, однако, и так, что монастырь, вполне обеспечивая себя всем необходимым и не ставя перед собой широких целей, использовал далеко не все свои ресурсы. Г. А. Гапон, побывавший на лечении в балаклавском Георгиевском монастыре, вспоминал, что монахи жили за счет доходов с гостиницы, а монастырские виноградники, которые могли давать доход до 200 руб. с десятины, находились в заброшенном состоянии[985]. «Если бы монастырское хозяйство было поставлено рационально, — сетовал митрополит Евлогий, — не велось так же, как сто лет тому назад, ресурсы монастырей были бы огромны…»[986].

Сено с монастырских лугов (если они не сдавались в аренду) отчасти шло на продажу, а в основном использовалось в собственном хозяйстве. Редкий из монастырей не имел скотного двора. Троице- Сергиевой лавре, например, принадлежал целый табун (более 60 лошадей). В 1874 г. Савво–Вишерский монастырь (Новгородской епархии) от продажи лошадей и крупного рогатого скота выручил 514 руб.[987] Продукты животноводства (молоко, масло, сметана) также в основном шли на собственное потребление, а излишки продавались.

Правительство и духовные власти долгое время придерживались того взгляда, что монастыри должны иметь такое хозяйство, чтобы ни в чем не зависеть от внешнего мира. С давних пор одной из форм обеспечения монастырей было строительство мельниц за казенный счет. Редкий монастырь не имел мельницы от казны. В маленьких монастырях они производили муку только для собственных нужд, простаивая значительную часть года. В больших монастырях их расширяли за свой счет, пристраивали к ним круподерки и маслобойни. Если настоятель имел предпринимательскую жилку, мельницы начинали работать на рынок и приносить доход. В 70–е годы доходы крупных монастырей по этой статье перевалили за тысячу (Симонова — 1080 руб., Флорищевой пустыни — 1573, рязанского Троицкого — 1608, Саровской пустыни, имевшей три мельницы — 1852 руб.)[988].

В 1909 г. на водяной мельнице Флорищевой пустыни было занято четверо рабочих, выручка по заказам составляла 1800 руб. Сыз- ранский Вознесенский мужской монастырь тоже имел водяную мельницу. Здесь работало 13 человек, выручка по заказам составляла 15 390 руб. Балашовский Покровский женский монастырь (Саратовской епархии) имел паровую мельницу с 79 рабочими, которая давала выручку 34 325 руб. Мукомольная мельница Киево–Печер- ской лавры (11 рабочих) имела годовую производительность 58 974 руб. И, наконец, мельница путивльской Глинской Рождество- Богородичной мужской пустыни (Курской епархии) при 27 рабочих обладала годовой производительностью 162 457 руб.[989]

Трудом монахов, послушников и рабочих на скудных землях Валаамского монастыря были разбиты фруктовый и ботанический сады, ягодный питомник. В монастыре действовали свечной завод, фотография, портняжная, резная, иконописная и переплетная мастерские. Во все здания, сады и огороды был проведен водопровод. Паровая машина, поставленная в водоподъемнике, пилила лес на доски, молола муку, приводила в действие токарные станки[990].

Некоторые монастыри выступали в роли домовладельцев. Свято–Троицкий Творожковский женский монастырь имел жилой дом в Петербурге, приносивший 2 тыс. руб. ежегодного дохода. Каменный четырехэтажный дом в Петербурге давал староладожскому Николаевскому мужскому монастырю 1845 руб. в год[991].

Доходы крупных монастырей, слагаясь из перечисленных источников, превышали расходы. Разница между доходами и расходами либо шла на благоустройство монастыря, расширение тех или иных производств, либо скапливалась в виде капитала. Все когда?либо предпринимавшиеся попытки подсчитать денежные средства монастырей никогда не были полными… Одна из таких попыток принадлежит Д. И. Ростиславову, которому удалось установить (по состоянию на середину 70–х годов) капиталы 167 монастырей, в число которых не вошли все четыре лавры и ряд других крупных обителей.[992]

Вошедшим в подсчет монастырям в общей сумме принадлежало 6 966 180 руб. Распределялись эти средства крайне неравномерно. Беднейшая группа (не свыше 15 тыс. руб.) состояла из 43 обителей. В общей сложности им принадлежало 447 267 руб. Составляя свыше четверти всех вошедших в подсчет монастырей, они владели долей в 6,4% совокупного капитала. В эту группу входили 11 владимирских монастырей, 9 тверских, 6 вологодских, 5 орловских, по 3 рязанских, тамбовских и новгородских, по одному из Псковской, Ярославской и Калужской епархий. 13 обителей из этой группы были женскими. Женские монастыри, как правило, были беднее мужских. И самыми бедными были, пожалуй, вологодские монастыри. В каждодневной борьбе и единении с суровой природой проходила жизнь монахов северных бедных обителей. Именно они, иноки заброшенных в таежную глушь монастырей, более всего напоминали древних отшельников.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Монастыри и монашество в России

Монастыри и монашество в России Русские монастыри в первые века после Крещения (а расположенные на окраинах страны — и в последующие века) являлись центрами христианского просвещения, а также главными очагами духовной жизни. По своему устройству они не отличались от

«Русские католики» в XIX–XX вв.

«Русские католики» в XIX–XX вв. В свое время Екатерина II строго следила за тем, чтобы католические священники и монахи не занимались миссионерством среди русских православных и иностранцев других исповеданий. Царское правительство также заботилось о том, чтобы

Русские и евреи

Русские и евреи Множество профессионалов посвятили разработке вопроса о взаимном влиянии иудаизма и русской культуры долгие годы и разбираются в ней гораздо лучше меня. На эту тему написана масса книг, научных и популярных. Но мне важно донести до читателя свое

Русские песнописцы

Русские песнописцы Когда в календарь внесены были памяти славянских и русских святых, написаны были и службы им. Имена сербско-болгарских песнописцев неизвестны. Из русских же известны: Григорий инок Печерский XI в., называемый современниками «Творцом канонов», автор

Глава I. Монашество на христианском Востоке в IV— начале V вв

Глава I. Монашество на христианском Востоке в IV— начале V вв Очень примечательно, что сама грань перехода от древнехристианского аскетизма к собственно монашеству почти неуловима. Пространственный:<уход от мира» (??????????)[128] который некоторые исследователи считают за

Преподобный схиархимандрит Гавриил Седмиезерский (Зырянов)

Преподобный схиархимандрит Гавриил Седмиезерский (Зырянов) (†24 сентября /7 октября 1915) Будущий старец схиархимандрит Гавриил родился 14 марта 1844 года в деревне Фролово Пермской губернии Ирбитского уезда в крестьянской семье.13 августа 1864 года Гавриил прибыл в Оптину

Русские блины

Русские блины ИнгредиентыМука – 800 г, молоко – 1 л, масло растительное – 200 мл, дрожжи – 50 г, яйца – 3–4 шт., сахар – 2 столовые ложки, соль – 1 чайная ложка.Способ приготовленияДрожжи разводят в 2 стаканах теплого молока, добавляют 500 г муки, замешивают тесто и ставят в