Язык до Киева доведёт

Он стоял заутреню во Муроме

Ай к обедне поспеть хотел

В стольный Киев-град.

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»

Кажется, что нового можно открыть для себя в поволжских древностях, оказавшись далеко от дома, в чужой уже теперь стране – в Киеве?

Да, конечно, это – какое неуклюжее выражение – «матерь городов русских». Но всё это в таком далёком прошлом. И что нас может связывать сейчас?

Пламя свечки трепетало в подземных сквозняках. Ближние Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры. Узкие коридоры. И ниши. В нишах… Где-то в глубине за стеклом взгляд выхватит вдруг потемневшие кости. Чьи?… А вот накрытые стеклом, аккуратно завёрнутые в ткань мощи.

Ступени вниз, поворот узкого – не разойтись двоим – коридора, ступень вверх, расширение, прямой длинный штрек, конец которого теряется в темноте…

Эти подземелья имеют поистине чудесное свойство. Вырытые монахами больше тысячи лет назад пещеры, где они когда-то жили, стали со временем местом их упокоения. И оказалось – влажность, качество почвы, температура были здесь такими, что многие погребённые здесь тела оказывались нетленными, сами собой превращались в мумии.

Для чужих в монастыре открыто лишь несколько отрезков пещер, имеющих сотни и сотни метров подземных коридоров. Сегодня я попаду в те их участки, где не приходилось бывать раньше. И увижу человека, о котором знаю с детства. Что скрывать, наверное, именно ради этого, оказавшись в Киеве, я отправился в эти пещеры.

Справа за поворотом наклоняюсь над стеклом, придерживая свечку так, чтобы воск на него не капал.

Голова лежащего человека скрыта под плотной тканью – лик святого нельзя видеть смертным. Под покрывалом, в которое бережно завёрнуто тело, не скрыта только правая рука. Она лежит на груди – тёмная, почти чёрная. Маленькая, ссохшаяся ладонь. Пальцы кажутся длинными и тонкими – как у музыканта. Они сложены так, словно человек хочет освятить себя крестным знамением.

Но, наверное, пальцы эти были другими – толстыми и мощными.

Мёртвый человек передо мной – в это трудно поверить – Илья Муромец.

Ну, да, я знал: свои дни он закончил в почтенных годах именно здесь, в Печерском монастыре. Он болел. А воином был знаменитым, упоминания об этом человеке можно найти даже в скандинавских летописях: там говорится про витязя Илью Русского, жившего около тысячи лет назад. Кстати, именно в германоязычных летописях, как считает замечательный историк Лев Клейн, – первоисточник этой фразы про «матерь городов». В немецком «город» – «die Stadt» – женского рода! По его версии, политический интерес к жизни Киева в средневековой Европе был велик, фразу, которая была там в ходу, некритично перевели. И мы продолжаем уже который век простодушно вдумываться: а нет ли в этом речении какого-то глубокого смысла.

По смерти Илья объявлен был святым – мощи его обнаружились в пещерах нетленными.

Вот эта рука сжимала меч. Она крепко держала поводья коня. Она пустила стрелу в Соловья-разбойника, выбив его «око со косицею». Вот эта…

К Илье Муромцу словно бы тянутся силовые линии русского эпоса – былин, век которых кончился около восьмисот лет назад, пришедших к нам как немыслимым образом уцелевший живой осколок, живой голос далёкого времени. Без Ильи Муромца невозможно представить себе других русских богатырей. Их сравнивают с ним, ставят с ним рядом. Добрыня – тот на белом коне, благородный, премудрый, благочестиво слушающийся свою матушку как подобает. Алёша – удалой и коварный, берущий Змея обманом – что с ним церемониться: змей?! Но он хитроват, этот Попович, умеющий уладить свои дела за счёт других, соблазнить мимоходом чужую жену.

С Ильёй рядом в былине ставят ужасного исполина Святогора. Он случайно бросает Илью вместе с богатырским конём к себе в карман и ощущает вдруг неимоверную тяжесть: Илья Муромец – настоящий богатырь, и это невозможно не почувствовать. Святогор – это дух и плоть ещё более глубокой древности. И он трагичен: эту гору – неслучайное созвучие – уже не держит Мать сыра земля. Он уходит, оставляя Илье Нечто – силу, знание, память? Святогор просит Илью уловить дыхание этого огромного уходящего богатыря, когда за ним уже, как говорили раньше, затворена дверь гроба.

А кому оставляет это Нечто Илья?

В школе дети читают былину о первой его поездке – из Мурома в Киев, о том, как справился только-только вставший на больные ноги богатырь с Соловьём-разбойником, с силушкой, которой было под Черниговом «черным-черно, ой черным черно как чёрно ворона». Меньше знакомы былины о трёх поездках Ильи Муромца, о трёх его богатырских подвигах, о том, как удалось справиться и с Идолищем Поганым, и с «собакой Калином-царём», не платившим князю Владимиру, современным языком говоря, законно положенные налоги. О гневе на Илью самого князя Владимира и раскаянии – да уж, эта власть всегда вспоминала героев тогда, когда под ней шаталось кресло.

А вот имя «Сокольник» не говорит обычно никому и ничто. Меж тем это сын Ильи. Была ли у него семья, былины умалчивают. Наверное, Илья не относился к людям «домовитым» – у него была совсем другая жизнь.

Наверное, не умел он легко находить общий язык с женщинами, крутить с ними любовь как румяный и улыбчивый Алёша. Но сын у Ильи был. Кто скажет, какой поворот сделала его судьба, что рос Сокольник без отца где-то «за морями у бабы Салыгорки». И с отцом встретился только на поединке – как пришедший из-за морей противник. Илья – старый уже человек, взявший верх над молодым воином, спрашивал его, кто он, откуда. Только тогда и узнал всю правду и расцеловал найденного сына. А дальше всё было страшно: у Сокольника взыграла спесь – он оставался побеждённым и помилованным, что было позором. Но ещё можно было всё изменить: сын напал на отца подло – когда тот спал. Открыв глаза, Илья вскочил и нанёс Сокольнику единственный удар – смертельный. Этим кончилась былина – не нашлось складных слов о том сказать, что Илья пережил в тот день.

Нам кажется, что об Илье Муромце всегда знали все русские люди. На самом же деле, скорее всего это совершенно не так.

Его точно помнили в Киеве, и свидетельства о хранящихся в подземельях мощах богатыря известны с XVII века.

Его помнили в Муроме. Однако самое старое свидетельство этого, я нашёл в записках академика Петра Палласа. В 1765 году он, тогда ещё молодой учёный, отправился во главе экспедиции на восток России. Перед ним и его товарищами была поставлена задача всесторонне изучить те места, где он окажется – с точки зрения ботаники, зоологии, геологии, этнографии, лингвистики. Паллас провёл в экспедиции несколько лет. Он оказался в Казахстане, в Сибири. Этот человек, родившийся в центре Европы, в Берлине, тяжело переносил морозы, болел. Но неутомимо вёл дневник. На первых страницах, описывающих его путешествие, мы найдём описание Мурома: там экспедиция остановилась по дороге на несколько дней. Паллас пишет: «Построена на дороге деревянная святому Илье Муромскому посвященная церковь, и при оной находится в часовне колодец, который выкопал сам святой отец, и воду из оного простой народ почитает за весьма целительную, особливо от головной и очной болезни, если оною моются с благоговением». Обратим внимание: часовня и колодец – не в городе. И очень важная деталь: в тексте нигде не говорится о том, что почитаемый святой – это богатырь из былины. Этого Паллас не понимал.

Причина состоит не только в том, что он, немец, скорее всего, не знал русские былины. Вероятно, их совершенно не знало и само просвещённое российское общество. Ведь оно не пело былины и не слушало их. Это делали совсем другие люди очень далеко от столиц.

Если бы это было не так, русское читающее общество не потряс бы в начале XIX века сборник «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова. Именно в нём были впервые опубликованы былины и скоморошины. Кто такой Кирша Данилов, который упоминался в книге 1804 года, и где он жил, так никто и не узнал. Достоверно известно только то, что собраны «стихотворения» были после 1742 года, оригинал находился в собственности владельца уральских заводов Прокофия Демидова и, разумеется, не дошёл до наших дней, но всё же с него была снята копия. «По смерти его рукопись сия перешла к Н.М. Хозикову, а им уже подарена в 1802 году Его Превосходительству Фёдору Петровичу Ключарёву. По рассмотрении оригинала, он нашёл их довольно любопытными для просвещённой публики и поручил издать, служившему под начальством его, воспитаннику Московского университета (ныне калужскому губернскому почтмейстеру), А.Ф. Якубовичу. Г. Якубович, выбрав лучшие, по его мнению, из сих стихотворений, напечатал сей памятник поэзии протекших веков, в Москве, в типографии С. Селивановского, 1804 года, в 8 долю листа, на 824 страницах, под названием „Древние русские стихотворения“» – так описал историю появления былин в печати в 1818 году их второй публикатор Константин Калайдович. И даже после появления этого сборника общество ещё не одно десятилетие относилось к ним как к тому, что уже принадлежало прошлому, пока люди, интересовавшиеся духовной жизнью народа, не услышали их, почти случайно, от онежских и архангельских сказителей.

Оказалось, что Илью помнили и на Русском Севере.

«Муромец» – мы привыкли, что этим словом называют жителя города. Невероятно древнего Мурома, ведь первое упоминание о нём в «Повести временных лет» относится к 862 году. Но это не торжественные слова об основании, как можно подумать. Летопись фиксирует происшедшее событие. Это значит, город был хорошо всем известен и потому не нуждался для современников этого текста в дополнительной характеристике, был задолго до этого – иные варианты просто невозможны.

Теперь обратим внимание на небольшую деталь: Илья – не житель Мурома, он выезжал «из села да с Карачарова». Это сейчас оно формально входит в состав города, примыкая к нему с юга. Несколько поворотов дороги, и за новыми микрорайонами начинается длинная улица деревенских домов. А около магазина надо свернуть влево, на дорогу, которая спускается к Оке. Внизу, у горы, и будет часовенка с колодцем.

Для тех, кто жил много веков назад, Карачарово – это, конечно, не Муром.

Но слово «Муромец» могло быть образовано не только от названия города, но и от, мы бы сказали, названия национальности «мурома». Абсолютно аналогично: «мари» – «мариец», «эста» (именно так это слово звучало в то время) – «эстонец». Значит, «Муромец» – применительно к Илье – конкретное указание на его племя.

Племя нерусское, родственное мордве и марийцам. Исчезнувшее, растворившееся в дали прошлого.

В Нижегородской области остались после него Муромские леса. Там жила мурома. И не надо удивляться, что клин их вроде бы не на том берегу, где город, и отходит от него на добрую сотню километров.

Озеро Муромское в пойме рядом с Нижним Новгородом – на другом берегу Волги, Многочисленные Муромцевы – сёла и деревни по соседним областям. Мурмино – посёлок недалеко от Рязани.

«Мурома – язык свой» – говорилось в летописи. Он исчез. Всё, что он него осталось, это названия речек, сёл и деревень вокруг Мурома. Их можно выписать с карты и начать над ними размышлять. Они будут иметь русское оформление, возможно, окажутся связаны с древними забытыми именами, и смысл их сразу не откроется. Впрочем, слова окажутся похожи на те, которые есть в языках мордвы – мокшанском и эрзянском. Попробуем: Кутарино, Пертово, Илимдиг, Нулка, Туртапка, Траслея, Сноведь, Ильмис, Сала, Шокино, Лехтово, Санчур, Мутор, Выкуши…

А ещё язык превратился в местный говор. В его мелодию.

У меня запечатлелся этот говор муромских окрестностей. Он мягок, в нём не глотают просто так гласные, а чуть выпевают их в разных тональностях. Получается интересно и необычно: «угурцы» (на втором слоге мелодия чуть возвышается и его тянут как вдвое более длинную ноту, а потом резко снижат тон и завершают слово нотой короткой). Одного из людей, звонящих иногда мне по работе, я узнаю даже не по голосу, а по этой мелодии, с которой он привычно говорит, хотя давно уехал из Мурома. Я заслушиваюсь этой мелодией невольно. И подсознательно жалею всякий раз, что так быстро закончился разговор (а человек этот – руководитель, и его задача – быстрее решить вопросы). Может быть, это желание слушать его речь – отложившаяся в моём сознании память очень раннего детства. Я жил вместе с родителями в Муроме в год-полтора, когда только-только начинают повторять за людьми первые слова.

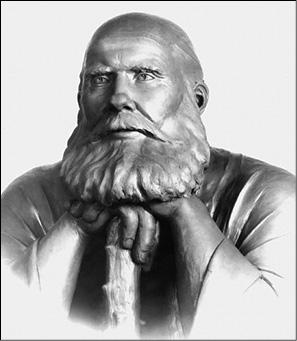

Илья Муромец. Реконструкция Сергея Никитина

Илья Муромец говорил на двух языках. А по-русски – именно с такой мелодией, только ещё более сильной. Это сейчас то, что мы услышим в окрестностях Мурома, можно считать диалектом. А тогда – это был акцент в классическом виде. Так теперь мы на слух легко чувствуем по мелодии речи заговорившего по-русски эстонца, чуваша, татарина. И не можем объяснить, что именно в разговоре выдаёт их безошибочно.

Идея былины открывается для нас новой гранью (а для современника Ильи она была совершенно естественной и понятной!): нерусский человек едет служить русскому князю Владимиру. Едет по доброй воле, чувствуя его настоящим, «правильным» властителем своей страны. Не Муромской страны, а другой, великой, которая уже вбирает в себя народы, делает их своими, братьями, защищает их от врага, понимаемого уже вполне как общий. Может быть, это и есть идея России – особенной страны, которая собирает тех, у кого «язык свой»: не даёт людям пропасть в лихолетье. Легко в ней побрататься с её жителями, принять их веру, пойти в открытые и совсем не коварные объятья. Здесь быстро становятся своими. Так спустя несколько веков, принимая веру и власть Москвы, оказались в ней своими многочисленные Юсуповы, Тургеневы, Салтыковы, Бичурины, Уваровы.

Но Илья оставался, будучи совершенно своим, всё-таки муромцем. И вёл он себя не как другие богатыри – национальный характер, знаете ли. Загадочность, природная независимость, добрый нрав в сочетании с ужасной по сути силой, которая проявлялась как-то очень спокойно, меланхолично даже, не порывисто, не нервно: ну, просто это то, что называется сейчас «горячие финно-угорские парни».

Памятник Илье Муромцу в Муроме. Скульптор Вячеслав Клыков

Каждому в России ещё со страницы школьного учебника знакома великая картина Виктора Васнецова «Богатыри». Себя он изобразил в ней Добрыней – благородным всадником на белом коне. А вот Илья долго ему не давался. Пока художник не встретил на московской улице человека средних лет, которого легко представил себе богатырём. Васнецов тут же уговорил его попозировать. Человек оказался крестьянином из-под Владимира Иваном Петровым – он приехал в Москву, чтобы заработать извозом. Васнецов написал его портрет в зимней одежде – она усиливала эффект мощи плотного, привыкшего к тяжёлому труду тела. Я видел репродукцию (только репродукцию!) этой подготовительной работы. Лицо узнал сразу – те же черты, тот же полуповорот головы вправо. Сказать, что Илья могуч – мало и неточно. Он добрый, сильный увалень. Ленивый и немного неповоротливый. Этот человек, однако, привык через силу поднимать себя каждый день и работать, работать. Надо очень постараться, чтобы привести его в раздражение. А кончится терпение – удар будет один, но страшный и неотводимый.

Не надо говорить, что национального характера нет. Он не просто есть: возможно, он продолжает жить как долгий след даже тогда, когда народа, которому он принадлежал, уже больше нет. Может быть, Васнецов наитием великого человека и написал характер муромы, почувствовав его в потомке этого народа – в Иване Петрове. 30 поколений – это много или мало для того, чтобы напрочь растерять черты этноса?

В 80-х годах XX века к Илье Муромцу в Киеве подступились антропологи. Шло всестороннее изучение печерских подземелий.

Можно как угодно относиться к этой поре. Но не хочется воспринимать эти исследования как «безбожное кощунство над святым». Потому что в результате верующие и неверующие могут сегодня увидеть восстановленный облик Ильи: святого и героя, символизирующего для нас силу народа и его любовь к своему Отечеству.

Когда специалисты в 1988 году сняли покрывало с Ильи Муромца, он словно бы вернулся к людям из небытия, чтобы рассказать о своей жизни.

Тело может поведать о человеке немало.

Комиссия Минздрава УССР провела комплексное исследования мощей, которое длилось три года. В работе участвовали сотрудники Киевского мединститута с кафедр судебной медицины, анатомии, рентгенологии, биохимии и гигиены. Было установлено, что возраст умершего – 40–55 лет. Рост его – 177 см – нам покажется не особенно внушительным, но в то время он был на целую голову выше, чем у среднего человека. Раньше жили другими масштабами. Человек раннего Средневековья был сантиметров на 20–25 ниже нашего современника. Кстати говоря, это сейчас большие политики управляют десятками миллионов людей. А тогда князю Владимиру подчинялось несколько десятков тысяч подданных – ну глава районной администрации по нынешним меркам!

У Ильи обнаружились дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесённом в юности параличе конечностей. Помните, тридцать лет и три года Илья сидел сиднем в Карачарове родительском доме? Может, цифра эта в былине появилась и для красного словца, но объективно обнаружились следы тяжёлого заболевания. Была установлена и причина смерти – обширная рана в области сердца. Нет, Илья не отошёл тихо в иной мир как монах этой обители.

В исследованиях участвовал известный московский врач-судмедэксперт Сергей Никитин – ученик легендарного антрополога Михаила Герасимова, который разработал методику восстановления портрета человека по черепу. Никитину принадлежат, среди прочих, скульптурные портреты-реконструкции средневековых московских великих князей и княгинь.

Потом исследователь оказался в Муроме и рассказывал о своей работе сотрудникам краеведческого музея: «Гляжу, лежит на спине обнаженный мужчина, полностью мумифицированный. Руки сложены на груди. Ступни ног отсутствуют. Глазницы прикрыты веками. Особо богатырского в облике Ильи Муромца ничего не было. Мумии сильно усыхают, и что богатырь, что обычный человек – очень схожие результаты». Тело Ильи сохранило следы ран. Череп исследовали с помощью рентгена. «Очень толстые были кости: лобные, теменные, затылочные – они заметно превышали норму. А что это значит? Одному человеку молотком ударят, и у него вдавленный перелом, травма черепно-мозговая. А с таким черепом кувалдой ударить – он покачается. И ничего не будет с ним». По рентгеновским снимкам были изготовлены лекала, с помощью которых создавался бюст-реконструкция.

Всё было сделано точно.

И те, кто увидел портрет Ильи Муромца, не мог не удивиться наитию Виктора Васнецова, который остро чувствовал древность России. Они очень похожи: Илья Муромец, открывший спустя тысячелетие на несколько дней свой лик потомкам, и человек, мощно сидящий на тёмном коне в центре хрестоматийного полотна.

Материалы, которые дали киевские исследования, вскоре предоставили известному скульптору Вячеславу Клыкову. Он начал работать над 17-метровым памятником богатырю для Мурома. И сегодня мы можем верить: этот огромный человек с мечом, стоящий на крутом берегу Оки, похож на реального Илью Муромца.

Дрожит пламя моей свечки, чуткое к малейшим движениям воздуха в печерских подземельях.

Или может быть, оно ловит расходящиеся в волнах времени следы дыхания ушедшего богатыря.

* * *

Это всего какие-то минут двадцать – дорога от лавры к началу Крещатика.

Адрес у меня был уже записан. Правда, искал я его долго.

В Киеве я очень хотел увидеть члена-корреспондента Академии наук Ореста Борисовича Ткаченко.

Орест Ткаченко

Всё – после книги, которую за несколько месяцев до этого штудировал в областной библиотеке. Книга, изданная в Киеве в 1985 году крохотным тиражом, как это тогда делалось, из-под машинописи, оказалась в Нижнем Новгороде. Хотя когда я узнал о её существовании, подумалось – вряд ли она найдётся.

Адрес… Сказать честно, я очень долго искал его по телефонному справочнику. А всё потому, что по привычке принялся смотреть институт языкознания на «я», а он – на «м» – «мовознатства».

На вопрос, как найти Ткаченко, молодой сотрудник, которого я обнаружил в одной из комнат, затараторил по-украински. Вроде бы язык понятен, но с такой скоростью я быстро перестал понимать смысл.

– Извините меня пожалуйста, я иностранец…

И он перешёл на русский. Стало ясно, что Ткаченко в институте нет, но вот его телефон.

– У вас есть дела в центре города?… Я приеду в течение часа, и мы с вами поговорим, – отозвался на звонок Орест Борисович.

И вот этот доброжелательно улыбающийся седой человек в профессорских очках уже открывает дверь своего кабинета, тесного, заставленными книгами – в стеллажах, на подоконнике, на полу стопками.

– Я востребован сегодня. Украине требуются переводные словари – шведский, эстонский, чешский, польский, финский. И вот я занимаюсь словарями… Я так понял, что вас интересуют языки?

* * *

Человек, вошедший в избу, перекрестился на образа, поклонился хозяевам, которые обедали за столом. И произнёс загадочную фразу:

– Ёлусь па ёлусь!

– Спасибо! – ответил ему хозяин и кивнул головой.

Приезжий, одетый не по-крестьянски (за что его называли «барином») – он тоже сидел у стола – насторожился, вытащил карандаш и тетрадочку…

Наверное, всё так и было. «Наверное» – потому что случилось это полтора века назад в Костромской губернии где-то возле города Солигалича, в обычном русском селе. Событие оставило след: странная фраза попала в конце концов в картотеку диалектных слов области, в словарь. Попала с объяснениями крестьян: это, как входишь в избу, где едят, всё равно что «хлеб да соль»-«пусть будет – и будет» – пожелай, и так оно случится.

Спустя полтора века, разбирая в Костроме диалектную картотеку, просматривая словари, фразу нашёл киевский языковед Орест Борисович Ткаченко. Он прочитал её и понял: ради этих загадочных слов стоило работать. Недели, месяцы, сколько потребуется. Сомнений не было – перед ним осколок древнего, исчезнувшего пятьсот лет назад языка, который мы можем считать… прямым предком русского.

Написав эти строки, я уже представил себе возмущённое лицо читателя. Как же Кирилл и Мефодий? Как же Киевская Русь с их летописными сводами и житиями святых отцов? Да о чём вообще идёт речь?

Наверное, за несколько лет до сделанных им в Костроме находок так же прореагировал бы на эти слова и сам Орест Борисович. Этому всех учат в университете: общий язык индоевропейцев распался на несколько, среди которых был язык славян. Язык славян распался и дал, среди прочих, древнерусский. Древнерусский тоже разделился на три – русский, украинский и белорусский.

Однако что это может означать – «разделился»?

По истории мы хорошо знаем этот сюжет: наступает момент – и выходцы из Киевской Руси начинают движение на восток. Проходит несколько веков – и разница в языке ушедших и оставшихся становится огромной.

– У каждого языка, как у каждого человека, есть мать и отец. Мать, обыкновенно, всем хорошо известна. А вот отец… Так и здесь. Отцом русского языка, я думаю, был мерянский язык. Меря – народ, который жил около тысячи лет назад возле современных Москвы, Владимира, Ярославля, Костромы, Иванова, на западе Нижегородской области. Собственно, работая в институте языкознания, я сопоставлял русский и украинский, был славянским филологом. И понял: работа не пойдёт дальше, если я не познакомлюсь с «отцом».

Согласитесь, задача фантастичная.

Письменные памятники на древнерусском – и то немногочисленны. На мерянском их просто нет ни одного. Мёртвые молчат. И археологи аккуратно кисточками смахивают землю с того, что было когда-то металлическими украшениями девушки или глиняной посудой. Дьяковская культура – это в честь села Дьякова, поглощённого много лет назад огромной Москвой. К ней принадлежали предки мери.

«Основан в 1010 году киевским великим князем Ярославом» – так пишет об этом городе в своём «Топонимическом словаре» профессор Евгений Поспелов. «На этом месте Ярослав Мудрый в 1010 году основал Ярославль» – это надпись на камне в городском сквере, находящемся на стрелке Волги и Которосли.

Но позвольте, о каком основании Ярославля может идти речь?

Древнее «Сказание» епископа Самуила Милославского начинает рассказ об этом событии словами: «Егда входи в сие селище…» Как можно основать то, что уже существует? «Сказание» чётко говорит: на стрелке Волги и Которосли было поселение. Там держали сильного и огромного священного медведя. Ярослав Мудрый, придя в эти края издалека, убил зверя. И люди, увидев, что от святотатства небо не обрушилось на землю, «уверовали в истинного бога». А медведь остался спустя века на городском гербе.

«Повесть временных лет» наполнена под XI веком рассказами о восстаниях волхвов в Ярославле, в Ростове, в Суздале. Чего хотели эти люди, которых лукавый, угождающий своему властителю, летописец называл волхвами? Были ли они волхвами на самом деле? Мы-то с вами без труда вспомним: славяне пришли сюда уже не язычниками, славян здесь раньше не было… Так может быть, «восстания» были последними – горькими и отчаянными попытками людей жить по законам отцов и дедов, сохранить свой язык, свою память?

Возле камня несколько лет назад была установлена скульптурная группа «Троица». Ярославцы сами не любят этот странный памятник: выполнен он в стиле авангардизма, и фигуры с заострёнными птичьими лицами, честно сказать, скорее похожи на группу пингвинов.

Всё это так просто – ничего не оставить от древней, молчащей для нас уже теперь культуры, осознать торжество собственной «веры в истинного бога». И даже по-человечески не пожалеть, не почтить то, что разошлось, растворилось во времени.

Чем был для мери будущий Ярославль – столицей, святилищем? Почему здесь держали «лютого зверя»? Что воплощал он для людей?

Ответа на эти вопросы уже не будет.

Эти люди пели свои песни – красивые и грустные, ходили в чащу к своим загадочным лесным богам, говорили с ними, рассказывали детям древние легенды о космосе… Только задуматься об этом. А ещё представить себе «маленькую деталь». Они ведь прямые – по крови – предки тех, кто называет себя русскими. Предки, забытые нами в своеобразной гордыне: отчего-то привычно думать, что наши праотцы пришли с Днепра в пустынный безлюдный край.

Цивилизованные американцы вырезали индейцев, «освобождая» их земли.

Восточные славяне тоже были колонизаторами, но другими – дружелюбными и веротерпимыми. Они несли на новые земли свою культуру – не лучше и не хуже (опять представляю себе возмущённого читателя!) – просто другую. И предлагали присмотреться к ней.

Кто ответит, что лучше: уметь возводить каменный свод храма или чувствовать, до тонкости понимать лес?

– В русском народе сочетаются практически не сочетаемые начала, об этом я пишу в одной из недавних работ, – рассказывал мне Ткаченко, – Они, с одной стороны, наследники Византии, и восприняли через неё греческую эстетику, культ человеческой красоты. Но оттуда же через христианство они получили и в сущности не совместимую с этим еврейскую этику. С запада они унаследовали римское право – характерные для него представление о виновности, о законе. И при этом они ещё получили что-то загадочное от финно-угров – близость к природе, непредсказуемость, это уже то, что идёт с востока, с Алтая, это уже совершенно другая культура, другая среда… Может быть, отсюда совершенно необычный творческий потенциал этого народа?

Открытость славян навстречу туземцам была поразительной: они словно забывали, что перед ними чужой народ со своим укладом.

Меря тоже шагнула навстречу пришельцам.

И её не стало.

Она растворилась в них, забыв язык пращуров.

– Да, языка этого больше нет, – говорит Орест Борисович. – Но что-то обязательно остаётся.

Об этом Орест Борисович и написал свою монографию «Мерянский язык».

Это уже граничит с мистикой. Словарь в несколько сот слов. Система склонений существительных. Система фонетики… «Слышу умолкнувший звук…», как писал, правда, совершенно по другому поводу поэт.

Ткаченко – лингвист от Бога. На мой традиционный в таких случаях вопрос, сколькими языками он владеет, я услышал очень солидный список со скромными пояснениями: «на этом только читаю», «ну, а эти языки – близкие, разница между ними невелика».

Первым языком после украинского и русского для Ткаченко стал эрзянский – один из тех, на которых говорят в Мордовии.

Ему было чуть больше десяти лет, когда переполненный поезд увозил его вместе с дедом и бабушкой в эвакуацию, с родной Западной Украины – в неизвестность, на Урал. Эшелон долго стоял в Рузаевке. Ореста послали на перрон купить свежие газеты. Всем хотелось знать, что делается на фронте.

За принесённые газеты Ореста не похвалили. Среди них оказалась такая, в которой никто ничего не понял. Буквы были русские, а вот слова… Наверное, мальчик был просто невнимателен: газета была на эрзянском языке.

– Ну, и что ты с ней будешь делать?

– Прочитаю и пойму, что в ней пишут!

Взрослые поулыбались над этим ответом. А Орест взялся разбираться в эрзянской газете. Ему пришло в голову, что можно сравнить сводки ТАСС: там всё должно было быть слово в слово – в русской по-русски, в мордовской – по-эрзянски.

Через несколько часов Ткаченко в блокноте, прихваченном из дома, уже составлял с увлечением эрзянско-русский словарик и таблицу – как меняются части речи при склонении и спряжении. Таланты таких людей, вероятно, просто дремлют до поры до времени, а потом наступает момент – и просыпаются, начинают определять их интересы и удивлять окружающих.

– Уверяю вас, в Центральной России буквально под ногами у людей тайны и сокровища, о которых никто не догадывается… Я допускаю такое, что могут обнаружиться старинные рукописи, где приводятся мерянские слова, или даже целые тексты на этом языке. Но и без этого искать следы мери не так уж сложно.

Вы берёте интересующие вас редкие слова, явно не заимствованные из тех языков, которые дали русскому массу различной терминологии – латыни, немецкого, английского, французского и прочих. Перед вами в таком случае могут быть диалектизмы, названия деревень, речек, корни фамилий. В украинском, в белорусском вы не находите ничего похожего? Значит, смотрим, есть ли что-то у соседей – у татар. Тоже нет?… У мордвы, у марийцев? Там могут быть в чём-то похожие корни со сходным смыслом, но явно имеющие фонетические отличия. Тогда велика вероятность, что перед вами именно мерянское слово. Его пронесли через несколько поколений потомки этого народа, уже давно утратившие древний язык предков.

Почему же Орест Борисович занялся мерей?

Да по той самой причине, что его всегда интересовала история… родного украинского языка.

Рассудим логически. Если бы по пути славян на восток не встретился некто неизвестный, говоривший иначе, мы бы все «размовляли на гарной украинской мове». Талантливому и упорному лингвисту под силу попробовать вычислить этого неизвестного.

Мерянский – язык финно-угорской группы. Похожий на марийский, на мордовские языки. Но всё-таки другой. «Дульяс» – называли огонь в позапрошлом веке в ярославских деревнях. У мордвы – «тол», у марийцев – «тул». «Иканя» – это старинное название копейки в деревнях. У марийцев «их» – «один». Удивительные совпадения накапливались и накапливались. И вдруг выстроились в систему, начали объяснять привычные для нас слова.

Диалекты получили в наследство от мери очень многое. Вот литературный язык, письменный был детищем Киева – писали, задавали норму всё-таки колонизаторы (и опять с ужасом пишу это слово и не могу не писать – оно точное). Но несколько мерянских слов – а Ткаченко доказал, что они именно мерянские – знаем мы все. Они имеют несколько сниженное значение – такими чаще всего оказываются слова из языков ассимилированных народов – они словно бы проигрывают в серьёзности и весомости словам литературного языка. Например, слово «кутя». Или слово «околеть», которое на первый взгляд может показаться каким-то презрительным по отношению к тому, кто это сделал. На самом же деле оно исторически воплотило в себе миф. Корень «кол» обозначает рыбу. Умереть – значит, превратиться в рыбу: стать холодным и безмолвным.

Наконец, слово «Москва».

Вспоминается мне столичный учёный, витиевато доказывавший своим слушателям на конференции связь названия столицы со словом «мозг».

Из диалектов ясно: «моска» означает «коноплю», «ва» – указание на то, что словом именуют реку. Никаких улыбочек: конопля – достойное, любимое многими поколениями крестьян растение, из которого делали ткань, шили одежду. И остаётся только удивляться, как мы сумели иной раз изгадить мир вокруг нас – превратить полезные вещи, веками служившими добру, в символы чего-то отвратительного.

Мы, русские, ещё не похожи на всех остальных славян тем, что подобно нашим финно-угорским предкам любим рифмованные блоки слов – «мало-помалу», «потихоньку-полегоньку», «ни шатко, ни валко». Между прочим, это тоже своего рода культура, которая неизвестна украинцам, полякам, чехам.

В древнем русском Городце ходит предание о Пановых горах. Так называется часть того возвышенного левого берега Волги, на котором стоит Городец. Пановы они, потому что тут похоронены «прежние люди» – «паны». Говорили мне: они были «другого племени». О панах, которые жили на Ветлуге и которым принадлежали сокровища, спрятанные в кладах, рассказывают в деревнях на востоке костромских земель. Люди эти – великаны, богатыри. Работал такой пан на левом высоком берегу Волги, а по правому шёл другой пан. Они через Волгу здоровались, переговаривались – какие у кого новости. И из озорства или для дела могли кинуть прямо через реку тяжёлый каменный молот – долетал.

Слышал я такое предположение: уж не о польской ли интервенции, не о Смутном времени тут идёт речь. Но заглянем в книгу Ткаченко: у мери «пан» – «могила, курган». Выходит, паны – это мёртвые, люди из кургана, былое племя. Те, кто ушёл в курганы, были очень не похожи на пришедших потом, удивляли их.

В Городецком музее долго стоишь возле того, что называется «погребальным инвентарём». Он неславянский. Эти медные гремящие подвески-бубенцы и утиные лапки, эти легко угадывающиеся на украшениях профили коней. И со скульптурного портрета-реконструкции городецкого жителя самых первых десятилетий его истории – а это XII век – смотрит скуластое нерусское лицо…

Слова из языка мери обнаруживаются в русских говорах по Ветлуге – историки утверждают: не все люди этого народа приняли культуру русских, были и такие, которые отошли к востоку, за Волгу, в тайгу.

Лев Гумилёв упоминает в своем труде «Древняя Русь и Великая степь» средневековый документ, согласно которому земли, ограниченные Волгой, Керженцем и Унжей, носили в XIV веке название Меровия – русских там не было.

Я искал следы этого слова в краеведческой литературе, но они не обнаружились.

Однако оказалось, что слово живо, хоть и звучит чуть-чуть иначе: ехать за ним надо было не в библиотеку, а в деревню. В девяностых годах я услышал его от сельских жителей правобережного Чкаловского района, когда спросил у них, как называются земли за Волгой, как раз те, где положено быть Меровии.

– Маура!

В тайге на том берегу, в Сокольском районе, один из жителей небольшой деревни Ятово, показал мне место, которое могло служить святилищем мери. Его называют «Камень с личинкой». На небольшой поляне лежит точно сориентированный по сторонам света большой валун, обтёсанный в виде пятигранника. В небо смотрит с горизонтальной его поверхности странный барельеф, напоминающий человеческое лицо…

– Русские запомнили мерю живой, – говорит Орест Борисович, – даже сложили о ней сказки. В русских сказках есть очень странные герои-пошехонцы. Они всё делают не так, как полагается, не могут правильно понять тех, кто к ним приходит и о чём-то их просит.

Сюжетов сказок о пошехонцах найти в академическом указателе «Восточнославянская сказка» можно немало. Пошехонец ест блины, а за сметаной то и дело с ложкой спускается в погреб. Пошехонец хочет траву, выросшую на крыше бани, скормить корове и пытается затащить её туда. Пошехонцы после шумного праздника уснули, а наутро не могут встать: они перепутали ноги – смотрят и не могут понять, где чьи, а если так, то как же ими шевелить.

Как-то раз я проезжал в начале мая через город Пошехонье в Ярославской области и увидел растяжку с надписью: «С праздником, дорогие пошехонцы!»

Пошехонье – не только город, это целый край по левому берегу Рыбинского водохранилища. Он находится у впадения Шексны в Волгу. По историческим данным хорошо известно, что меря держалась там очень долго: это был, возможно, последний островок её культуры и языка.

– Люди, которых мы не понимаем, кажутся нам странными, недотёпами, – рассказывает Ткаченко. – А уж целые деревни… Вот вам и сказка. Были в центре России целые маленькие острова с иноязычными жителями в России.

Да, острова такие есть даже сейчас. И путешествующий по России человек, может неожиданно на них наткнуться.

Однажды мы ехали из Вологодской области в сторону Санкт-Петербурга через Вытегру. Получалось это медленно – вдоль южного берега Онежского озера идёт грунтовка, хоть и обозначенная на картах как важная межрегиональная дорога, чужие по ней ездят нечасто. Мы остановились в середине дня в большом селе Ошта, пошли в столовую. И почувствовали что-то не то. У людей было какое-то чуть иное выражение лица, непривычная мелодия в речи. В меню мы обнаружили не пироги, а совсем другую, не похожую на обычную столовскую выпечку. Вот «калитка», к примеру, – это что?

На мой вопрос буфетчица ответила:

– Ну, обычная калитка. С толокном.

Потом, дома, можно будет рассказывать как анекдот: проголодались – съели в одном селе калитку.

Люди, которые нас окружали, были спокойны, добры, располагали к себе. И их словно бы что-то объединяло.

Спустя несколько дней я полез во все источники, где можно было что-то найти. И убедился: верна моя догадка, что мы попали на такой этнический остров. В Оште живут вепсы. Общая численность этого народа оценивается в разных источниках от восьми до двенадцати тысяч. Люди эти сосредоточены в нескольких деревнях и сёлах Ленинградской, Вологодской, Тверской областей и Карелии.

Этническое прошлое способно вдруг приоткрыться внезапно в какой-то совершенно случайной фразе. И большинство людей не заметит этого.

Читал очерк о жизни людей, работавших на Волге сто лет назад. Человек подходит к знакомым и спрашивает их: «Ну, как ваши барбосы?» И ему начинают рассказывать не о собаках – о начальстве! Наверное, автора очерка это позабавило, потому он и вспомнил этот случай. Но в самом-то деле, барбосы – и есть начальники. Слово «барбос» имело примерно такое значение у марийцев в старину, у них появилась и фамилия Барбосов, очень почтенная. А на собаку слово распространилось, что называется, классическим путём. Очень многие хозяева хотели видеть свою собаку солидной, если угодно, владеющий ситуацией. И давали ей соответствующее имя. Рекс – это «царь» из латыни. Полкан – существо, которое верховодит целым народом («Volk» – в немецком «народ», и это однокоренное слово с русским «полк». Кстати, именно «полканами» в обиходе называют сейчас иногда полковников!). Мухтар – по-арабски «избранный». Тузик – это, конечно, туз – самая главная карта в колоде: «Взять!» – и Тузик возьмёт любого. Вот вам, пожалуйста, в этот прекрасном ряду и Барбос.

– Вы знаете, что в двадцатом веке всего в полусотне вёрст от Нижнего Новгорода исчезла без следа целая этническая группа мордвы – терюхане? – спрашивает меня Ткаченко. – Впрочем, следы обязательно есть. Это я зря говорю. Они всегда остаются.

* * *

Что мы теряем вместе с исчезающим языком? Нет, не своим, чужим, о существовании которого многие из нас даже ничего не слышали. Как мы это оценим, если представим себе, что рядом с нами сейчас исчезает некий язык?

Наверное, кто-то посетует: да, обидно, конечно. Но кто-то другой тут же и добавит: язык это явно «второстепенный» в жизни огромной страны, говорящей на «великом и могучем». На нём говорило мало людей, не писали ни современных публикаций в передовых отраслях науки, ни инструкций к импортной бытовой технике. Люди, следовательно, обходятся?

* * *

Думая об этом, я попробовал подойти к вопросу несколько с другой стороны.

Наверное, никто не сможет взглянуть на чужой язык с такой объективностью, как человек, который владеет, как Ткаченко, многими языками. Из моих знакомых такой человек один – это доктор филологических наук Алексей Арзамазов, с которым мы даже однажды вместе написали книгу. Он знает больше двадцати языков: на неродном для него удмуртском пишет стихи и публицистику, по узбекскому сделал самоучитель, вышедший в столичном издательстве.

Я попросил его рассказать о марийском языке, который ближе всего к мерянскому. И не стал объяснять, для чего мне это хотелось.

– Он очень красивый. Он мягкий и мелодичный. Он сложен, потому что это язык древнего народа, древней культуры. Когда я учил его, я понимал, что это путь не только в мир удивительной марийской культуры, цивилизации, но и вообще в финно-угорские языки, с которыми он типологически соотносим, близок. И эти языки ведут нас дальше на восток, как бы мы ни хотели очертить, обозначить эту нашу вписанность в Европейский Север. Они агглютинативны, как и тюркские языки, а это очень важный принцип языкового сознания. Это такая своеобразная метафизическая матрица языка. (Агглютинация – совершенно иной, чем в русском языке, способ выразить в слове отношения числа, лица, падежа: к корню прикрепляется не одно универсальное окончание, которое всё это выражает, а по отдельности окончания, указывающие на принадлежность, падеж, число). Когда я читаю марийский текст, я понимаю, что это не просто текст. Он несёт некую сакральную информацию. Я не говорю, что, допустим, читаю текст молитвы или народной песни. Это язык в котором всё-таки таится культура глубинного внутреннего самоощущения и мировоззрения. Он обращён вовнутрь человека. Если говорить не научными, отвлечёнными понятиями, это язык серьёзности, погруженности в себя. Он прошёл длинный путь становления, потому в нём много каких-то тайн, ключей совершенно к другим мирам, дверям к другим культурам.

* * *

Что таил мерянский?

Какие ключи мы потеряли вместе с ним?

Чтобы тосковалось о потерянном – и не понять даже, о чём именно.

Чтобы ум мучительно дорисовывал слова, последний раз сорвавшиеся с губ полтысячелетия назад, прекрасные, добрые лица, безвозвратно взятые землёй? А, может, другое – забытые звуки откроют нам что-то вечное в нас и в мире, как детали фрески.

* * *

Книга Ткаченко кончается страницей, на которой всего три фразы – и это всё, что реально осталось в старых бумагах от далёкого мира, это – как осколки зеркала, которые каким-то чудом сохранили то, что отразили в последний момент.

«Иль уль урма». «Си ёнь юк». «Ёлусь па ёлусь!»

«Жила-была белка». «Это река». «Пусть будет – и будет».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК