1915

1915

1915.1.5. Серг<иев> ?ос<ад>

Время и праздники

Праздники[1008], разрывая монотонный поток времени, дают чувство длительности и позволяют осознать и измерить внутренним чувством время. Для нас время есть потому, что есть праздники,— время конструируется системою праздников, ритмом праздников. И, кстати сказать, современное нивелирование праздничных служб, выравнивание всех их по одному шаблону, ослабление индивидуальности праздников ведет к тому, что и самые праздники теряют остроту перерыва будничного времени, теряют свою соль—делать время и, стираясь, превращаются или, точнее, имеют стремление превратиться в монотонный и бесцветный ряд, не представляющий точек ярких и приметных. Праздник есть пауза будничного потока жизни. Но что есть праздник? Т. е. не должно ли быть праздников меньшего размера, чем обычно полагают, не суточного, а часового и т. д. Конечно. Всякая церковная служба есть праздник. Всякая молитва есть праздник. Обед, напр<имер>, предваряется и оканчивается маленьким праздником. Всякое крестное знамение, всякий вздох к Богу, наконец, есть тоже праздник. Всякое вторжение потустороннего в посюстороннее есть праздник, когда он исходит <от Бога).

Праздник дал ритм жизни, а ритм дал сознание. (Далее говорить о пространстве—со-положения в пространстве; потом о времени—со-последования во времени) бинары двух типов.

1915.II.8. Петроград. Переписано 1915.11.10. Сан<итарный> поезд

Праздники +

Сегодня воскресенье. Не пришлось служить, не был в церкви. На душе пусто и нехорошо. Праздники—эти паузы жизни— вносят в непрерывный, слитно-текущий ток вещей начало расчленения, начало ритма. И этим расчленением жизнь делается узором, мелодией.

Без праздников жизнь аритмична, расчленения случайны, без внутреннего Логоса. Но снять и эти случайные паузы, расчленения—и тогда, жизнь слышится как неартикулированный звук, как сплошной вой.

Речь делается речью именно чрез молчание, привносимое в звук,—гласные,—ибо молчанием, согласными, паузами, перерывами звука производится артикуляция. И мелодия делается мелодией от молчания, присоединенного к вою. И узор делается узором лишь чрез разрывы сплошности света. Всякая артикуляция, всякая расчлененность есть плод некоторого содержания и разрывающего его отрицания этого содержания. Молчание вносит в звук закон, внутренний разум данного содержания, его ?????. Другими словами, отрицание данного содержания есть условие его умности. Так, кружево есть кружево, ибо в нем дыры, т. е. отрицание нитей. Определим кружево. Не нити, а дыры делят кружево.

В отношении к нашей жизни расчлененность ее определяется тем, что не есть наша жизнь. А т. к. наша жизнь есть все, эмпирически взятое, то условием ее умности может быть ничто,—ничто эмпирически. Но т. к. эмпирически эмпирического ничто нет, и все, что есть, есть нечто эмпирическое же, то расчленяющее начало жизни есть начало трансцендентное. Но трансцендентное должно вступать в связь с эмпирическим и быть как-то определимым эмпирически, причем это определение не определяет его как начала трансцендентного. Другими словами, расчленяющее начало жизни может быть лишь символическим образом трансцендентного. Каждый вид эмпирического бытия дает свой символ трансцендентного; следовательно, расчленяющее начало является в стольких видах, сколько есть основных типов бытия эмпирического. Но, далее, бытие эмпирическое, прежде всего характеризуется как бытие временно-пространственное: в этом-то его эмпиричность. Следовательно, трансцендентное в образе времени и трансцендентное в образе пространства—вот основные два расчленяющие начала жизни. Иначе говоря, основными расчленяющими началами служат: трансцендентное время и трансцендентное пространство. Трансцендентное время—это праздник, трансцендентное пространство—это храм. Эти оба начала могут потенцироваться: в празднике м<ожет> б<ыть> праздник и в храме— храм. Но везде сохраняется один и тот же основной характер: символ высший тождествен по образу с символом низшим, но изолирован от него линией раздела, непреступаемой без нарушения самого начала жизни. Преступать линию раздела праздника и храма в какой угодно степени их усиления—это значит лишать жизнь ее структуры, лишать жизнь ее логоса, лишать жизнь ее умности—т. е. отрешаться от разума жизни и тем, от своего разума. Пройди сквозь царские двери, и лишишься разума, убьешь себя. Тогда жизнь, потеряв свои расчленения, делается слитной, скучной, однообразной. А далее, т. к. воспринимается и осознается лишь разнообразие, лишь расчлененность, <то> {1009} такая жизнь уходит из сознания, делается несознательной, неразумной. Без расчленений нет и сознания жизни.

Время и пространство—условия являемости жизни, но между собою нераздельные. Такими же условиями являемости трансцендентного служат праздник и храм, тоже между собою нераздельные. Но как время и пространство суть только условия являемости <жизни) {1010}, но не сама являемость, так же храм и <праздник> {1011}—условия являемости трансцендентного, но сами не явление трансцендентного. Являемость есть сама жизнь, и являемое трансцендентное есть жизнь, сделавшаяся символом. Это—культ.

Основные функции жизни определяют собою и основные направления культа. Корни культа—это таинства. Культ— окружение таинств, рамы, чрез кои или посредством коих таинственность таинств осознается,—это обряды, обряжающие таинства. Обряд—это ряд не трансцендентных действий, имеющий направление такое, что в совокупности он мыслится как тело таинства. В строгом смысле слова таинство f вхаристии есть Самое Пречистое Тело и Самая Пречистая Кровь Госп<ода> И<исуса> Х<риста>. Но для эмпирическ<ого> сознания они являются только как хлеб и вино, и надо довести до сознания, что это не так. Изъявление того, что «это не так», что это не <хлеб>{1012} и вино, но Тело и Кровь, есть обряд. Он обряжает таинство для осознания, ведет к таинству, сам не будучи таковым.

1915.11.21. Санитарный поезд

Для статьи «Не хищением непщева» {1013} обязательно сделать введение на тему последней лекции из курса по «Введ<ению> в ист<орию> антич<ной> ф<илософи>и»,—о вытягивающемся мистицизме.

Сказать о католицизме, по характеристике Н. А. Бердяева (вытягивающееся к небу) {1014}.

Еще: О благородстве. Это вытягивающееся начало Бетховена и титанизм.

Титаническое (? надо ли ?).

Антихрист. [Да.]

1915.III.1. Ночь

+

Что Бога мы на молитве, т. е. в реальном касании к Нему, сознаем превыше-времени сущим, это явствует из молитвы о прошлом: «Сделай, Господи, чтобы это было так; чтобы это случилось так, а не так...» Хотя это уже как-то или так, или иначе случилось и, по-видимому,—или мы уже удовлетворены, или безнадежны,— и лишь мы еще не знаем, как именно случилось (а иногда даже знаем или, по крайней мере, догадываемся). Приходилось ли тебе молиться о том, чтобы содержание полученного уже и лежащего нераспечатанным в твоем кармане или на письменном столе письма было такое, а не такое?—Конечно да, бывало. В особенности при получении телеграммы. Но вот это содержание (эмпирически говоря) было уже либо такое, либо не такое, так что молитва о том, чтобы оно было тем или другим была бы излишней, если бы Бог и события, поскольку они—в Нем, не были превыше времени?

Это не чудо, но это contradictio—сделать время невременным, прошлое непрошлым: «Дедушку юношей» (Спиноза) {1015}.

1915.II 1.8. Сергиев Посад. Утро на молитве

Имеславие +

Смысл имеборчества, смысл всего субъективистического, психологистического истолкования культа может быть выражен очень просто: «захочу—полюблю, захочу—разлюблю»,—ибо при субъективизме бывает уверенность, что не икона нам помогает и нас украшает, не имя Божие, не молитва, не таинства и т. д., а, напротив, мы украшаем икону, прославляем имя, возрощаем смысл таинств и т. д., и этим-то им благодетельствуем.

Ср. стихотворение Гийо {1016}.

Отсюда:

а) лицемерие:

молюсь пред иконою, а в душе, в тайниках сердца думаю: «Доска!»; твержу слова молитвы, а в сокровенной глубине своей оцениваю молитву, как «слова, слова, слова»;

б) гордость:

«я благодетельствую культу, а не культ мне. Благодаря мне, моею верою он оживляется, а без меня он—ничто. Он во мне нуждается, а не я в нем»;

в) раздвоение души:

делаю нечто, а в сокровенности отрицаю свое дело, и потому у меня душа расщепляется, расслояется. Возникает истерия, раздвоение личности и т. д.

1915.111.11. Сергиев Посад

+

Иногда настаивают на чтении св<ятого> Евангелия «с выражением», «на голоса». Тут разумеется такое чтение, в котором интонации чтеца совпадают с интонациями лиц изображаемых говорящими и вообще соответствуют содержанию св<ятой> Книги, разумея это содержание в смысле событий и слов. Но такое чтение существенно ошибочно. Церковь учит нас не знанию событий, а знанию отношения Её самой к событиям, и, следовательно, не самое содержание, как таковое, составляет предмет церковного научения, а способы восприятия этого содержания духовным разумом.

Но если так, то интонации читающего должны быть отнюдь не в соответствии с содержанием, а иными и, иногда, прямо противоположными. Так, напр<имер>, если Евангелие повествует о ругательствах над Христом, то в истории эти ругательства выкрикивали со злобными и резкими интонациями. Неужели правильно было бы выкрикивать их в церкви, изображая иудеев? Нет. Их надо произносить кротким и печальным голосом, ибо Церковь-то, воспринимая эти ругательства, страждет, а не злобствует. Не надо, повторяю, забывать, что Евангелие есть повествование третьего лица, Церкви, о событиях, а не самые события. И настроения должны быть именно этого третьего лица, Церкви, а не действующих лиц событий. Эти же настроения лучше всего выражаются распевным произношением церковным.

1915.III. 16. Сергиев Посад. Великий понедельник

+

— Но не есть ли Устав церковный и все требования Церкви—система условностей, принудительною ставшая лишь согласно условию, consensu omnium (или multorum){1017},—как правила и ходы шахматной игры тоже принудительны для играющих, но не сами в себе, а по условию?

А если так, то не делается ли тем церковность чем-то совершенно произвольным?

— В том-то и дело, что нет, ибо, если бы делалась, то давно бы сделалась. Но раз не сделалась веками и даже тысячелетиями, то, значит, «условность» ее не может быть сравниваема с условностию шахматной игры. Можно не играть в шахматы и тем избавиться от условностей игры, но без «условностей» религии жить человечество не может. Законы физиологии «условны», но без них нет и жизни нашей, которая сама есть с абсолютной точки зрения—условность.

— Почему же без условностей религии человечество жить «не может»?

— Потому, что не живет. Шахматная игра не сделалась необходимостью, а религия была, есть и будет необходима.

1915.III.19. Великий четверток, после «двенадцати Евангелий»

Читаешь св<ятое> Евангелие. Оно должно иметь достаточно значительный размер, шрифт достаточно крупный.

1915.III. 19. Великий четверток, после «двенадцати Евангелий»

Читаешь св<ятое> Евангелие. Если книга достаточно велика по размерам, шрифт крупен и чтение идет без напряжения зрения, то на налое открывается окно, а за окном развертываются картины. Книги не видишь, а видишь картины. Да, в словах сама реальность. Пусть она представляется не совсем так, как мы увидали бы ее тогда. Но это значит лишь, что углы зрения,—тогдашний и теперешний,—не вполне тождественны. И тогда было созерцание, преломленное субъективностью; й теперь оно есть именно созерцание объективного, хотя и сквозь субъективность. Но, тем не менее, сквозь бумагу и печать видишь саму реальность.

Эту реальность надо, так сказать, заслужить. Медленность чтения, незатрудненность разбора строк, сосредоточенность на содержании св<ятой> Книги—это благоприятные условия для ощущения реальности. Но сама-то реальность ими не создается, а лишь опознается.

1915.IV.5. Серг<иев> ?ос<ад>

О смысле и букве Свящ<енного> Писания +

— Не буквы, не слова, даже не предложения и не самая речь священны в Священном Писании. Теория вербального вдохновения ведет к букво-поклонству, к слово-поклонству, к тексго-поклонству, к книго-поклонству. Безусловно же и неотменяемо не это все, по существу своему условное и временное, а...

— А что же?

— „.Смысл. Смысл—вот вечное Священного Писания, вот истинное Слово Божие, пребывающее в потоке истории, вселенское, стоящее над условиями места и времени, быта и исторических оболочек...

— Смысл? Но что называть смыслом?

— Да то, что хочет сказать священный писатель...

— Но разве он говорит не то, что хочет? Разве речь может быть, в этом смысле, противопоставлена своему смыслу?

— Не противопоставлена, но различаема от смысла.

— Конечно, должна быть различаема. Однако мы-то знаем этот смысл?

— А то как же!

— А если знаем, то можем высказать? Или, быть может, под смыслом надо разуметь некоторое неуловимое, несказанное чувство?

— Ну нет, я далее всего от алогизма. Ведь сказать, что смысл дан лишь чувству, это значит вовсе отказаться от церковного понимания Священной Книги и предоставить каждому испытывать около нее... Бог его знает что. Один будет злиться, другой испытывать похоть, третий восторгаться и т. д., и все это будет совсем вне слова и, следовательно, совсем несказанно. Кто поймет, что испытывает его сосед, и, если бы понял, кто посмеет вмешиваться в жизнь другого, несказанную... Нет, во всяком случае не алогизм.

— Итак, значит, смысл этот может быть высказываем?

— Не иначе.

— В словах?

— Конечно, в словах. А то как же?

— Следовательно, опять появляется различаемая от смысла речь?

— Да, но уже...

— Что уже?

— Я хотел сказать, было: «освобожденная от исторической одежды», но потом спохватился.

— Т<о> е<сть>...

— Т<о> е<сть>: и эта речь будет исторична.

— Значит, она будет временна и условна?

— Кажется, выходит так.

— Но, простите, почему условность Феодора Дмитриевича я должен предпочесть «условности» апостола Павла или даже Господа Иисуса Христа? Если уж говорить, что всякая форма условна и всякая форма обусловлена историей и бытом, то надо признать и то, что одни формы имеют за себя авторитет высший, а другие—низший и что, наконец, есть формы, авторитетность которых столь велика, что они абсолютно неприкосновенны.

— Все дело в том, что форма не может быть неприкосновенной: неприкосновенен смысл.

— А я снова спрашиваю, разве речь св<ятого> апостола не адекватна своему смыслу?

— Т<о> е<сть>...

— Т<о> е<сть> разве св<ятой> апостол говорил не то именно, что хотел сказать? Разве он чего недоговаривал или, наоборот, говорил что лишнее?

— Но не все, им сказанное, есть смысл его речи. Надо отделять смысл от не-смысла, т. е. бессмыслицы? Ибо, конечно, бессмысленно было бы говорить то, что совсем не надо говорить.

— Из уважения к священному писателю то, что не есть смысл, я назвал бы уступкою эпохе.

— Но где критерий, согласно которому смысл можно отделить от уступок эпохе?

— Это явно: ведь не можем же мы признать божественным откровением, например, что [подобрать пример противоречия с современной> наукой]...

— А почему же бы и нет?

— Да потому, что это признано современною наукою.

— Следовательно, наука оказывается определительницею и, значит, создательницею смысла Свящ<енного> Писания... Не божественное откровение заверяет нам истинность, т. е. осмысленность, науки, а наука—божественного откровения.

— Не совсем. Наука отсекает в откровении то, что есть не от откровения, а лишь случайный привесок к нему, сама же не посягает на сферу откровения, ибо оно говорит совсем о другом.

— О чем же?

— О духовной жизни.

— Но разве духовная жизнь, будучи вообще неотмирной, не в мире? И, будучи самостоятельной, разве она не проявляет себя в мире?

— Лишь в сфере нравственной.

— Почему «лишь»? Почему Дух Святой не может, не имеет права (или силы?) проявиться в сфере хотя бы нашего миропонимания?

— Потому что тут свои законы...

— Свои!! Т. е. вне-божественные?

— И потому еще, что нравственность есть высшее, что есть у человека.

— Следовательно, нравственность и есть содержание, смысл божественного откровения?

— Да.

— Следовательно, все, что не от нравственности, не откровенно, а исторично?

— Кажется, что так.

— Следовательно, догматы веры имеют смысл лишь нравственный? Чем же это отличается от «религий в пределах одного только разума» Канта? {1018}

— Я не отрицаю догматов, но...

— Но утверждаете, что все, что не поддается мере нравственности (очевидно, определяемой уже автономно, независимо от смысла откровения, коего мы еще не знаем), все это не должно быть принимаемо за вечное и неизменное?

— Да, признаюсь, что моя мысль именно около этого.

— Но, в таком случае, что же определит саму нравственность? «Один только разум»? И на что тогда откровение? К чему это спутанное и нечистое изложение нравственных требований, когда есть уже чистое и беспримесное...

Откровение внутреннее и откровение внешнее. Антиномия их

(Без даты; вероятно, ок. 1915.IV.5)

Имеславие

— Что ж, всякое слово есть Бог?

— Да,—всякое слово, Богом изреченное.

— И это вы утверждаете без всякого стыда? Ну вот хотя бы слова, сказанные на Фаворе. Вы говорите, что всякое слово здесь Бог? Значит, и слово «послушайте» есть Бог? И слово «Того» есть Бог?

— Почему ж бы и не так?

— Вам не очевидна нелепость ваших утверждений? Пойдем далее. Бог обличал иудеев древних, Господь Спаситель обличал иудеев современных, говоря им: «Змия, порождения ехиднова» {1019}. Значит, и змея—Бог и ехидна—Бог?

— Как это относится к нам?

— Что ж, пойду далее. Спаситель сказал: «Отойди от Меня, сатана»{1020}. Значит, и сатана—Бог?

— Неужто вы действительно так не понимаете наших утверждений...

— Нет, вы ответьте, сатана — Бог? Ведь и «сатана» сказано Богом.

— Скажите, по-вашему, всякое разумное слово есть проявление разума? Деятельность разума?

— Ну конечно; но к чему же это?

— Значит, оно разумно?

— Не только разумно, но, если хотите, даже сам разум в его деятельности.

— Ну, а если вы осуждаете наше (имеславское) учение, то это, по-вашему, есть деятельность вашего разума?

— Конечно, разума. Да мало того, что «осуждаю». Я называю его глупостью, вздором и безумием.

— Значит, слова ваши, по-вашему, разумны?

— Не иначе.

— Все слова разумны? Или, может быть, кое-что разумно, а остальное нет?

— Смею надеяться, что все—если только сам не безумен.

— Значит, и «глупость» разумна, «вздор» разумен, «безумие» разумно. Не так ли?

— Да не глупость, а слово «глупость», уместно сказанное. Вот, хотя бы о вашем учении. Разумно сказанное слово «глупость»— разумно, и слово «глупость» в таком употреблении есть сам разум.

— А!.. Так вот теперь вы повторите то же и в отношении просветленного разума. Духовный разум имеет и духовные деятельности. А таковые божественны и, по источнику своего исхождения, могут быть названы Богом.

— Как? Неужели и «сатана» есть Бог?

— Да не сатана, а слово «сатана», тогда, когда его высказывание духовно уместно, т. е. просветленным разумом. Если благодать подвигает нас сказать слово «сатана», то это слово благодати и в этом смысле есть Бог.

См. доклад Св<ятейшему> Синоду арх<иепископа> Антония (Прибавления) к Церк<овным> вед<омостям>, 1913, XXVI г. изд., № 20, стр. 877).

1915.IV.6. Серг<иев> ?ос<ад>

Расчленение богослужения (литургии) +

Как, в пространстве, храм представляет ряд ступеней, последовательно подходящих к центру храма—Св<ятому> Телу и Св<ятой> Крови, так и служба в храме последовательными возвышениями, во времени, подводит к приобщению Св<ятого> Тела и Св<ятой> Крови. Благовест, трисвятое, херувимская, «Отче наш»—вот изоляторы, во времени расслаивающие службу церковную на времена все более и более трансцендентные.

Житейские настроения, повседневные, имманентные думы, устремления и чувства при звуке благовеста останавливают свой ток; наши <2 нрзб.>, внутренняя жизнь направляется в иную сторону. Она еще житейская, но направлена уже в сторону ухода из области житейского. С благоговейною мыслью, благоговейным чувством, с устремленной к Богу волею вступаем в храм. И наше благое расположение принять в себя духовное содержание удовлетворяется: мы слышим слова святых о святых словах; мы видим образы и символы, указанные святыми, святых событий. Это—первая полоса.

Трисвятое переводит нас в горнюю область. Ангельское пение, говорящее о Пресвятом,—святые слова уже не земные слова, а небесные. Святость Божия и есть Его трансцендентность миру, неотмирность, вышемирность. Бог—ибо Свят, ибо трансцендентен, ибо не мир и не от мира; этим же Крепкий, этим же Бессмертный. И Бог и Крепкий и Бессмертный, как Святой, как премирный и надмирный. Слова эти поются покойнику—ибо он уже не в мире, ибо он стал в иной области. Но и мы, чтобы слышать святые слова, неотмирные слова, должны умереть для мира. Поется «Святый Боже...»—нам, как умирающим о Христе. И вот, когда умерли, слышим повествования небесные—таинственные слова, которые суть самые события— Апостол и Евангелие. Это уже не человеческое слово, а слово Божие, новое бытие, новая ступень в бытии. Это—сначала святые слова о словах Абсолютных, словах Самого Слова (Апостол), а потом (Евангелие) и самые слова Слова, животворящие и одухотворяющие. Тогда мы восходим на новую ступень трансцендентности миру.

Херувимская ведет нас чрез все горние сферы к престолу Божию, к самим херувимам, этим таинственным жизням, на которых восседает Господь. И мы, невидимым током увлекаемые, током, веянием тонким, хладом тонким, дующим от ног к голове, тончайшим вихрем спирально струящимся снизу вверх, воспаряем и уже на земле не стоим, а реем. Мы—с херувимами и мы тайно, таинственно изображаем,— образ принимая, таких херувимов. Тогда происходят в пренебесном пространстве события Божественной Жизни, и Дух нисходит и формирует наше существо перстом, легким, как сон, и нежнейшим прикосновением—восхищаясь на облацех небесных, встречаем Господа своего и мы лицом к Лицу оказываемся пред Страшным и Животворящим Телом и Кровию Господа. Тогда Пренебесный Владыка—непостижимый, неизреченный, невидимый, недоступный... открывается Отцом нашим.

Отче Наш—последний переход. Слово Слова, которое дерзаем произносить мы своими бренными устами. И тогда, на последней ступени трансцендентности, мы приобщаемся Святейшего Тела и Крови Самого Господа Иисуса Христа Самого Слова, Единого и Единосущного Отцу.

19I5.IV.6. Серг<иев> ?ос<ад>

Всякая философия должна на чем-ниб<удь> «ориентироваться». Моя ориентируется на факте культа, на факте молитвы. Философия должна объяснить, как возможен культ, и из условий его возможности объяснить, далее, всю действительность. В этом смысле правильно сказать, что культ есть центр мироздания. Да и действительно: ведь объяснять все надо из высшего, а не из низшего. Что же м<ожет> б<ыть> выше культа? Философия культуры тем ложна, что она тоже полагает в основу высшее бытие, но на деле берет не самое высшее, а лишь около него—культуру, окружение культа, а не самый культ.

1915.IV.6. Ночь. Серг<иев> ?ос<ад>

Экскурс к «Антроподицее» +

— «Не хищение непщева» {1021}.

— Понятие и термины святости в разных религиях.

— «Силою, действием и наитием» (проследить эту формулу по ркп.— Дмитриевский {1022} и др.).

— Возникновение формы акафиста (из языч<еских> форм).

— —»— —»— канона (—»—).

— О формулах пресуществления и значение терминов.

— {1023}

1915.IV.7

1

Надо «ориентироваться» на высшем: высшее—это богослужение, а в богослужении именно православное богослужение.

Вот почему, нам надо в философии ориентироваться на нашем богослужении, а не на богослужении вообще. Зачем цельное вино разбавлять водой, да еще вопрос, не гнилой ли?

2

Частное замечание св<ятого> Иринея Лионского о евхаристии имеет, однако, значение общее, для всех вопросов жизнепонимания, для своего философского учения. Это, именно, ориентировка учения на евхаристии. «???? ?? ???????? ? ????? ??| ?????????? ??? ? ?????????? ??????? ??? ??????—наше учение согласно с евхаристией, и евхаристия, в свою очередь, подтверждает (это) учение» (Св. Ириней Лионский,— Против ересей, IV, 18, § 5){1024}.

Воистину, евхаристия как последняя точка земного, как наикрепчайший и наионтологичнейший устой Земли,—и основа и критерий учения.

1915.IV.9. Сергиев Посад

3

Нельзя противополагать условное—безусловному, вторичное—первичному, конечное—бесконечному. Часто, с другой стороны, слышишь: «Нужна религия, а не философия» (по поводу разговоров о пресуществлении){1025}.

Нет, нельзя делать противоположения философии религии: это-то и есть светская, мирская точка зрения, из которой выкристаллизовывается кантианство разных видов. Для верующего религия есть все, и ничто не может быть сущим вне Церкви. Философия есть момент в бытии Церкви, из нее исходящий и ее обслуживающий. Philosophia est ancilla Ecclesiae{1026}. И, следовательно, выпадение философии из церковной жизни Церковь просто не признает и считает его не за исходный пункт рассуждений и решений, а лишь явлением дисциплинарного характера, дисциплинарным проступком, строить на котором что-либо не должно. Да, «субстанция», «идея», «пространство», «время», «причина», «цель» и т. п.— это все наши, церковные термины, вне Церкви не имеющие смысла, вне Церкви увечные и уродливые, и уступать их «светской» философии вовсе нет надобности. А таково все положительное содержание философии,— все оно церковно. Соглашаться на противо(по)ставление философии религии— это значит признать, что законно владеют имуществом те, которые, выкрав его у Церкви, затем его изгадили и обесценили...

1915.IV.8. Серг<иев> ?ос<ад>

+

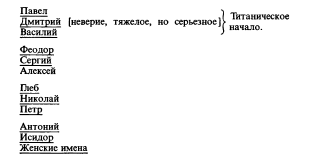

Действ(ующие) лица (дать предварительно характеристики имен, но не все вместе (это скучно), а по мере вступления новых лиц.).

Александр (=Ельчанинов){1027}. Скептик, но эмоциональный. Боится выбора. Ему нужны аргументы прагматические. Эмоцион<альный> хар<актер>.

Борис ( = Добротворцев){1028}. Скептик, для убеждений тщетен, интеллектуальный.

Иван (?) благодатная почва для апологетики <1 нрзб.> и критики. Воспринимает чисто, без лукавства. Вопросы существенные, служащие развитию темы.

1915.IV.8. Сергиев Посад

+

Иногда обряд таинства не получает завершающей точки, оставаясь в состоянии потенциального таинства и пышно разрастаясь во что-то, что явно превышает просто обряд и столь же явно не дорастает до таинства. Таковы, например, освящение храма, великое водоосвящение, монашество и др. Освящение храма—это предварение литургии, само в себе могущее и не быть завершенным литургией, но вне литургии не достигающее цели. Великое водосвятие—это предварение крещения, которое именно в сей день и совершалось, но опять-таки не достигающее полноты возможности своей вне и помимо крещения. Монашество есть предварение таинства покаяния, без этого завершающего его звена не достигающее полноты скрывающихся в нем возможностей. Оно напоминает обручение без венчания... Обряды такого рода можно было бы назвать ????????.

Монашество считается длительным таинством покаяния. Но м<ожет> б<ыть>, оно, монашество, кроме того, есть один из видов покаяния, подобный ????????????? и т. д. Монахи— особый разряд кающихся, по доброй воле, а не по дисциплинарному взысканию, не по вынуждению. Они вступают в ряды кающихся по субъективному обострению покаяния во всей жизни, а не по объективно(-юридическому) критерию канонов.

1915.IV.10

+

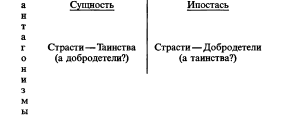

Основные моменты ЖИЗНИ запечатлеваются в своей истине ТАИНСТВАМИ {1029}. Следовательно, и извращений жизни может быть столько же, сколько таинств? Не должно ли каждое таинство лечить и соответственный порок жизни?

Направление воли на почве данного {1030} момента жизни дает ли страсть? Если да, то число страстей равно тогда числу таинств.

Если же страсти развиваются не на почве сущности (титанически), а на почве ипостасной (личности), то тогда число страстей м<ожет> б<ыть> особым. Вот, значит, две возможности {1031}:

Каково же соотношение таинств и добродетелей? Впрочем, это лишь новая постановка давней антиномии: благодать и свобода.

Таинства не должно ли рассматривать как добродетели существа, а не ипостаси?

Общее место—Loci communes.

1915.IV.10

+

Св<ятое> Евангелие и св<ятой> Апостол не «книги», а моменты литургического детства, моменты богослужения. Собственно и читать Апостольские Послания и св<ятое> Евангелие

нельзя не богослужебно, не молитвенно, отвлеченно от богослужения. В этом, если угодно, то зерно правды, которое содержится в католическом запрете читать Библию мирянам.

Читать Евангелие «в кабинете», вне молитвы, это не только грешно, но и нелепо, ибо это значило бы изучать живое, предварительно умертвив его. Священное Писание в наших диссертациях—это «фиалки в тигле»{1032}.

По протестантскому пониманию, таинство есть verbum visible {1033}. Увы, этим они хотят не слово онтологичным постигнуть, а, напротив, делают призрачным самое таинство. Да, оно, по их мнению, есть только «видимое слово». Но т. к. реальность слова лишь субъективная,— в научении, в психическом воздействии, то и таинство есть не более того—лишь призрак, имеющий напомнить какую-нибудь сентенцию.

1915.V.6. Ночь. Перед приготовлением к службе. Сергиев Посад

Священство и монашество +

С. М. Соловьев{1034} как-то, рассуждая о службе церковной, говорил мне, что всенощную он предпочитал бы слушать в монастыре, а обедню—в приходском храме. Замечание верное. Таинства имеют особый смысл в миру и для мира, ибо это освящения именно человеческой жизни. Монастырь же, как место жития ангельского, если брать его в пределе, «не нуждается» в таинствах. Я хочу сказать этим, что монахи нуждаются в таинствах, поскольку они еще не монахи; но если бы монашеский идеал довести до конца, то не к чему и не для чего было бы применять таинства. Не без причины же св<ятые> отшельники жили как-то, сравнительно, вдали от тайнодействий церковных, получая духовные силы путями иными, ангельскими—созерцая светы, передаваемые ангельскими иерархиями друг другу. Этому-то умному житию и соответствует светоносная всенощная, этот духовный полиелей.

В связи с этими мыслями у меня мелькает мысль о различии путей священнического и монашеского. Священство—это и есть путь тайнодействий. «Ничего моего, но все от благодати»{1035}. Это путь человеческой пассивности, женственной восприимчивости, уневещения Богу. Монашество же есть путь подвига. Это путь человеческой активности, мужественного очищения себя, жениховство твари. У священника поэтому умирание и воскресение, а у монаха—загробное пребывание. У священника Голгофа и Кувуклия, а у монаха Кармил. И в связи с этим священство настаивает на догмате воскресения тел, а монашество на догмате бессмертия души.

1915.V.23

Гегелевское небытие {1036} и проч<ее> происходит от вне-бытия церковного. Истинное (предельное) небытие—это полнейшее бытие вне Бога, оно же небытие, во тьме внешней. Относительное же небытие на земле—есть извержение из церковной жизни, внецерковное бытие. Анафема.

Не бытие=отлучение бытия=интеллигентское бытие, потому что тьма внешняя = небытие. Внешнее = вне Бога. А{1037} последнее, (если) рассматривая себя как быт<ие>, неминуемо должно трактовать духовную жизнь как «интимно личную» (Тареев){1038}, или как «мэоны» (Минский){1039}, или как privat sache (социал-демократы). Они утверждают себя, отрицая свое отрицание.

1915. V.23

+

Пение церковное есть высшая музыка, если даже рассматривать его в порядке музыкальном, не религиозном. Это глубокая и благородная музыка—лишь бы не исполняли «партесных» вещей. Слушал сегодня отвратительное пение «Честнейшей» нашими 3-мя 1/2 монахами и удивлялся красоте церк<овной> музыки.

1915.VI.23—24. Ночь. Сергиев Посад. Перед подготовкой к литургии в день Рождества чест<ного> пророка Иоанна Предтечи

Церковь. Наша служба

В нашей, православной, службе...

{См. с. 131—132 наст. изд. до «...стал на земле—Небом».) {1040}

1915. VII.16. Село Троицкое Рязанской губернии

+

Обычное деление богослужения на частное и общественное существенно нелепо.

Разве в Церкви может быть что-нибудь, что касается только меня, нуждающегося в данном «частном» богослужении, и не касается всех прочих членов Церкви? Разве может быть чтонибудь в Церкви, что не есть дело всей Церкви? Отсутствие же («по нужде») того или другого члена Церкви при данном богослужении «частном» столь, же мало свидетельствует о частности этого богослужения, как и отсутствие (опять-таки «по нужде») одного из членов Церкви за литургией или всенощной.

Возьмем, например, крещение. Неужели вхождение в Церковь нового члена ее, новое рождение чада церковного безразлично для членов Церкви и не есть дело общественное? Неужели крещение младенца есть богослужение частное? Тоже—о всяком частном богослужении. Брак, как союз двух членов Церкви; погребение, как уход с земли и проводы одного из членов Церкви; панихида, как поминовение члена Церкви,—именно Церкви, а не просто семьи, ибо для поминовения члена семьи, как такового, вовсе нет нужды в священнике и всей церковной обстановке... Неужели все это не есть дело общественное, дело общее?

Все в Церкви касается всех, и всякое богослужение есть богослужение общественное. Погребение, брак, крещение, поминовение и т. д. касается всех. И если понятие отсутствия «по нужде» беспредельно расширено, если теперь отсутствуют при крещении и т. д. чуть не все члены Церкви, то это свидетельствует не о частности данных богослужений, а лишь о неимоверном разложении церковной жизни и о страшном отъединении души от Церкви. Всякому известно, что первоначально не было так. А в результате этого ухождения всех от богослужения «частного», самые чинопоследования стали сокращаться, сокращаться, разлагаться и ослабляться в своей силе. Крещение, которое требует месячного{1041} срока для своего совершения, стало совершаться в 15 минут{1042}. Небрежность исполнения церковных треб неизбежно связана с умыванием{1043}рук церковного общества в отношении к участию в этих «требах».

1915.VII.21

«Тело Твое истинное есть брашно и Кровь Твоя истинное питие»{1044}.

— Истинное брашно, т. е. брашно истины? Истинное питие, т. е. питие истины?

— А что такое «брашно истины» или «питие истины»?

— Истина.

— Но при чем же тогда «брашно» и «питие»?

— Это только метафора.

— В чем же точка сближения, что есть ?? ??????????????, если «брашно истины» есть просто «истина» и «питие истины» просто «истина»? Выходит, что эти речения—не метафора даже, а лишь не имеющая за собою оснований и не имеющая смысла амплификация,—просто многословие?

— Нет, основание есть: истина здесь рассматривается не сама о себе, а как предмет усвоения ее человеком. В этом-то моменте усвоения, ассимиляции истины и содержится и смысл тех речений: «истинное брашно» и «истинное питие».

— А чем и как усвояется Истина?

— Вообще?—Умом.

— Нет, не вообще, а в данном случае, при святом причащении?

— Приходится сказать странно для слуха: ртом, гортанью, желудком, кишками, всем организмом.

— Несомненно. Но тогда «истинное брашно» не есть уже просто «Истина» и не есть «Истина усвояемая», а нечто гораздо более конкретное: нечто, усвояемое чрез еду; т. е. оно есть прежде всего брашно. А «истинное питие» не есть просто «Истина» и не есть «Истина усвояемая», а нечто, усвояемое чрез питие; т. е. оно есть прежде всего питие.

— Но «брашно Истины», все же, и «питие Истины»?

— Опять спрашиваю, что есть брашно Истины? Ведь ты наверно понимаешь «Истину» отвлеченно,—как отвлеченность...

— А как же иначе?

— Но тогда, что значит «брашно отвлеченного понятия» и «питие отвлеченного понятия»?

— Усвоение его...

— Однако, нами уже выяснено, что не вообще усвоение, а усвоение прежде всего ртом. И следовательно, спрашивается, как можно усвоять ртом отвлеченность?

— Никак нельзя.

— Следовательно, или истину надо тебе понимать конкретно, или...

— Или не подменять речений «истинное брашно» и «истинное питие» речениями «брашно истины» и «питие истины»?

— Но «брашно истины», если разуметь истину конкретно, есть это, конкретно стоящее предо мною брашно. Истина и брашно, данное брашно, тождественны. Как это может быть?

— Это может быть, если «брашно» есть не какое-либо из брашен, а истинное брашно; если это брашно есть брашно исключительное, брашно ???" ??????, брашно в высочайшей степени. Да, это не только брашно, но и Брашно, и от него, чрез него, им все прочие брашна делаются брашнами. Оно—живая, конкретная идея брашна. И тогда, действительно, «истинное брашно», или «Брашно», есть, вместе с тем, брашно Истины, ибо Истина осуществлена тут конкретно. И «истинное питие» есть опять-таки Питие по преимуществу, питие, от которого все пития получают свою природу питий, Питие. Ряд брашен возглавляется трансцендентным для этого ряда Брашном, и ряд питий—трансцендентным для этого ряда Питием. Возглавляя эти ряды, Брашно и Питие, однако, не стоят в этих рядах, не суть члены рядов: они предельны для рядов.

— Но что же значит тогда для Брашна и для Пития стоять в ряду брашен и питий? Что значит быть «истинным брашном» и «истинным питием»?

— Это значит, что они имеют свойства брашен и питий, но в совершенной степени...

— Следовательно, они лишь по превосходству отличаются от брашен и питий?

— Нет. Ибо свойства трансцендентных Брашна и Пития сами трансцендентны для обычного восприятия. Обычное восприятие не захватывает в поле своей апперцепции тех свойств. Но когда восприятие иное их захватит, то тогда усматривается, что воспринятое есть именно сущность того, что воспринимается обычным способом в обычных брашнах и питиях.

— Нельзя ли пояснить еще: очевидно, соотношение между высшими и низшими свойствами несимметрично и необратимо.

— Да: сверху видно и верхнее и низшее; а снизу видно только лишь нижнее.

— Но, в таком случае, какие же свойства обыкновенных брашен и питий <обрыв текста).

1915. VIII.23

— О каждении. Что именно перемежается каждением. Какой слой службы отделяется от какого (см. Типикон).

— Наша риза с красными крестами белая, употребляемая на Пасху (и на Преображение) есть весьма удачная символика для Преображения. Ибо там, в лучезарном облаке, окружавшем Христа, уже виделись кресты—страдания и смерть... Вероятно, «аура» была именно такова—так ее созерцали.

1915.IХ.11

Антроподицея +

Желая сделать культуру имманентной и только имманентной себе, зап<адный> мир, не замечая того, сам стал имманентен культуре; растворился в ней, стал в <1 нрзб.> стихий. Деятель растворился в деятельностях, <1 нрзб.> состояния. Власть, автономия, сделанная богом, подчинила себе людей, и культура стала самозаконною и в отношении ч<елове)ка. Культура ринулась по своим законам, попирая самого ч<елове)ка.

Это сказка о мальчике колдуна, вызвавшем стих<ийных> духов и не сумевшем с ними совладать.

Переписано 1915.IX.11 Серг<иев> ?ос<ад>

Евангелие и чинопоследования. Конкретность христианства

Евангельские речения и образы в благодатном уме подвижника, не стесняемые суетою и толчеею пошлых и скучных образов и речений мира, распускаются, как чудные цветы.

И тогда возникают благоуханные песнопения, последования, молитвы и т. д.

Каждое евангельское слово есть слово живое и начаток жизни, и оно в чистой душе, в душе способной к жизни, порождает жизнь, движение и творчество.

Переписано 1915.IX.11. Серг<иев> ?ос<ад>

Миропомазание

Нет ничего прекраснее тела.

Запах—утонченная одежда, не скрывающая красоты тела.

Запах—одежда—покров.

Благодать—покров — одежда.

Первичная форма таинства миропомазания, сохранившаяся у католиков,—возложение рук, т. е. защита (того, на кого руки возлагаются), покров над ним, согревание его. Как птица закрывает птенцов («якоже кокош...»), Св<ятой> Дух ношашеся...{1045}(как птица высиживает).

Мистическая одежда—одеяние духовного брака из чистейшего благоухания. Благоухание как духовная интуиция. Запах святых и запах грешников.

Жена обволакивает: ср. слава мужа{1046}, тело мужа, имя мужа.

1915.??.20. Подумалось во время литургии

Плоть, дух, тело, душа

«Тебе молимся, Благий и Человеколюбче, яко да призрев на моление наше, очистиши наша душы и телеса от всякия скверны плоти и духа...»

(Лит<ургия> св<ятого> Иоанна Злат<оустого>, молитва верных вторая){1047} «????????? ???? ??? ????? ??? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ??? ?????????» (??????????, ?? ????, ?. 44).

Итак, с одной стороны, «души и телеса», а с другой— «плоть и дух». «Плоть—состояние», «дух—состояние», и скверна этого состояния может быть и на теле и на душе. Итак, душе противоположна не плоть, а тело.

ПЛОТЬ ДУХ ТЕЛО Плотское тело Духовное, одухотворенное тело ДУША Плотская душа Духовная душа<С данной заметкой Флоренский соединил скрепкой следующие материалы, судя по почерку, написанные примерно в то же время :>

«И очисти ны от всякия скверны плоти и духа» (мол<итва> утрен<няя> 5-я св<ятого> Вас<илия) Великого) {1048}). Ср. с 1-й мол<итвой> вечерн<ей) св<ятого) Макария Вел<икого> {1049}.

и тогда душу мою = ны

я = душа

вот объект спасения.

Язвы. Тело

«Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми» (ак<афист> Иис<усу) Слад<чайшему). Икос 11{1050}).

Душа, плоть, дух

«И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа». (Молитвы на сон грядущим, мол(итва) 1-я св<ятого) Макария Велик<ого), к Богу Отцу{1051}).

Итак, есть душа, и она сквернится, во-первых, скверною плоти и, во-вторых, скверною духа. И плоть и дух могут губить ее. Забота же о душе, ее очищении.

Сердце

«Святый Лествичник воззвах, рече: Поя всем сердцем моим, сиречь, телом и духом».

Все сердце = тело и дух (О поклонах.— Устав, л<ист> 429){1052}.

Тело. 9-я светильничная молитва

«Возсияй в сердцах наших... нетленный свет... Ты бо еси освящение и просвещение душ и телес наших, Христе Боже...»{1053}

Христос освящение и просвещение душ.

<Христос освящение и просвещение) телес.

Освящение и просвещение тела.

Следовательно), и воссияние в сердце надо разуметь не душевно только, но и телесно — в сердце—средоточии всего организма.

Ср<авни:> «Душею и телом да освящуся... да просвещуся, да спасуся...» (кан<он> ко св(ятому) причащению, п<еснь) 9, тр<опарь> 2){1054} и многое другое в каноне этом и молитвах ко св<ятому> причащению.

1915.Х.1. Серг<иев> ?ос<ад>

+

Тщеславие есть страсть внешности—украшение одежды в разг<оворном> смысле. Очевидно, она противополагается чистоте в эт<ом> отнош<ении>, т. е. тому, что дает миропомазание— благодати Духа Св<ятого>.

Тщеславие одежды противополагается красоте (=утешение <?> ??????? внутреннего) ч<елове)ка, «не внеш<нее> плетение волос»{1055}).

1915.X.2

Когда освящаются не самые функции жизни, т. е. не сам человек, а лишь условия его жизни, то мы имеем дело не с таинствами: напр<имер>, храм... Все это подготовляет предстоящее таинство, но само не есть таинство.

Каковы категории общественной) жизни?

1) Власть.

2) Пища и питие (питание).

3) Жилище—освящением храма началось освящ(ение) жилища вообще.

4) Одежда—освящен<ием> риз начал<ось> освящ<ение> миропомазания.

5) Врачевание—елеосвящение.

6) Искусство.

7) Наука.

8) Семья-----------------------

Различаются.

9) Деторождение---------------

10) Воспитание.

Освящение воды для крещения не таинство.

У С. Н. Булгакова разузнать, каковы категории человеческого бытия. [(NB) Об этом справиться у идеалистов XVIII — XIX вв. Напр<имер>, у Фурье, Сен-Симона и др., у Конта. ]

1915.Х.2. Серг<иев> ?ос<ад>. Ночь

Священство

Сегодня И. В. Попов{1056} говорил мне о своих родственниках-священниках и сказал: «Служить для них—нож вострый. Когда кто умирал и приходилось служить сорокоуст, то они ставили на вид всем, словно делали величайшее одолжение. Я стал теперь служить в других местах». Да, служить—нож вострый. Я сперва сказ<ал> И. В. Попову, что это от неверия. Но так ли это? Когда служишь, то нет ничего лучше. И не хочется, чтобы кончалась служба. Но, пока не служишь, за неск<олько> дней до службы, и хочется ее, и боишься, не хочется. Служба требует слишк<ом> много сил, слишком большого внутреннего усилия. И начать делать это усилие не хочется, надо принуждать себя. Это что-то вроде того, как было с Пифией, которую тащили к треножнику силой.

1915.Х. 19. Серг<иев> ?ос<ад>

Таинства +

Из размышлений над Святыми Дарами. Вот конец земной оси, северный полюс Земли. Она—как и все точки земной поверхности. Но около нее вращаются все, а сама она неподвижна. Так и Св<ятые> Дары. Как будто ничего особенного. Но около этой частицы совершает свое течение весь круг Бытия. А сама она недвижна.

1915.Х.21. Серг<иев> ?ос<ад>

+

Антифонное пение—на два клироса—как-то развертывает церковную службу, словно лепестки бутона. Песнопение упруго передается от клироса к клиросу, словно волан ракетками [1057].

И от этого служба сама делается упругой и сильной. Сразу из механического повторения делается творческим воспроизведением, живым телом. Антифонное пе<ние> с церковною службою связано существенно. Это не возможная при-бавка, украшение, а конституитивный момент самой службы, признак характерный, православному служению присущий.

1915.??.3. Ночь

<13 нрзб.>—трансцендентная преграда между двумя мирами.

1915.XI.7—8. Ночь. Серг<иев> ?ос<ад> При лампаде и свечках

+

Наша полемика с латинством напоминает нередко японскую месть «харакири». Там, чтобы отомстить врагу, распарывают себе, у порога его, живот. Тут, чтобы досадить еретикам— отвергают то, что составляет начало жизни православия— напр<имер>, таинства, почитание Богоматери, единство Церкви, и т. д. Так именно поступает о. Иларион{1058}.

1915.XI.9. Серг<иев> ?ос<ад>

+

Младенец во чреве—как в гробе, в мире ином, трансцендентном. Тонкая стенка живота матери метафизически—бесконечно толста, ибо за нею существование совсем иного типа, чем по сю сторону чрева. Рождаясь, т. е. преходя по сю сторону этой границы, разделяющей два мира, младенец вступает из мира трансцендентного в мир имманентный, в новый мир, в мир иных законов, иных форм восприятия, иной...

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

3. Елена Уайт (1827–1915)

3. Елена Уайт (1827–1915) В течение 35 лет жизнь Елены Гармон была тесно переплетена с жизнью Джеймса Уайта. Вместе они созидали свою семью и Церковь. Церковь адвентистов седьмого дня признает Елену Уайт вестницей Господа, имевшей уникальный и благодатный дар пророчества.Елена

Священномученик Иларион Троицкий. Единство идеала Христова (Письмо к другу, 1915 г.)

Священномученик Иларион Троицкий. Единство идеала Христова (Письмо к другу, 1915 г.) Год тому назад, мой дорогой друг, в одном из писем к тебе я коротко, – помнится, страничках на двух, – коснулся вопроса о монашестве и христианстве, об их единстве по существу. От тебя

Уайт, Элен Гулд (White, Ellen Gould, 1827-1915).

Уайт, Элен Гулд (White, Ellen Gould, 1827-1915). Лидер адвентистов Седьмого дня. В девичестве Элен Гулд Хармон, родилась в шт. Мэн, в семье методистов. Вместе с родителями испытала сильное влияние проповедей адвентиста У. Миллера. В 1843 г. Хармонов исключили из методистской общины за

1915

1915 1915.1.5. Серг<иев> ?ос<ад>Время и праздникиПраздники[1008], разрывая монотонный поток времени, дают чувство длительности и позволяют осознать и измерить внутренним чувством время. Для нас время есть потому, что есть праздники,— время конструируется системою

Епископ Василий (Родзянко) 1915-1999

Епископ Василий (Родзянко) 1915-1999 В конце семидесятых годов Синод ПЦА пригласил из Англии овдовевшего прот. Владимира Родзянко (внука дооктябрьского председателя государственной Думы), служившего в Сербской Православной Церкви, известного своими церковными передачами

К. Р 1858–1915

К. Р 1858–1915 Надпись в Евангелие Пусть эта книга священная Спутница вам неизменная Будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения Вам подает утешение В годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, Как отголоски небесные В грустной юдоли земной, Пусть в ваше сердце