Мексика Мичоакан

Бешено размахивая костлявыми длинными руками, скелет в черном котелке и с сигаретой во рту склонился над Авенида Хуарес.[3] Ростом в четыре с половиной метра, он возвышался над кишащей у его ног толпой. Следом за ним, прыгая и танцуя, шли мужчины и женщины, одетые как Калавера Катрина, культовый щеголеватый скелет. Пушка выстрелила облаком блесток, мимо пронеслась фаланга ацтекских воинов, кружась на роликах. Толпа – десятки тысяч человек – веселилась и пела.

Если вы видели фильм бондианы «007: Спектр» 2016 года, вы бы узнали в этом зрелище с цветами, скелетами, дьяволами и платформами ежегодный Диас де лос Муэртос, или парад Дня мертвых в Мехико. В начальной сцене фильма Бонд появляется в маске черепа и смокинге с рисунком скелета, скользит сквозь m?l?e[4] и исчезает в отеле вместе с женщиной в маске.

Однако мало кто знает, что не парад Диас де лос Муэртос подсказал идею для фильма о Джеймсе Бонде, а фильм о Джеймсе Бонде подсказал идею создать парад. Мексиканское правительство, опасаясь, что люди по всему миру увидят фильм и захотят посетить парад, которого не существует, наняло тысячу двести волонтеров и потратило год на воссоздание четырехчасового маскарада.

Некоторым мексиканцам парад показался грубой коммерциализацией очень личного, семейного праздника, которым и является Диас де лос Муэртос – два дня в начале ноября, когда мертвые возвращаются, чтобы предаться удовольствиям живых. Для других это было естественным развитием Диас де лос Муэртос в официальный государственный праздник, смелое обращение к истории Мексики на глазах всего мира.

Когда парад закончился, мы пробрались сквозь сверкающий хаос, устроенный пушками с блестками. Моей спутницей была Сара Чавес, директор моей некоммерческой организации «Орден хорошей смерти». Она указала на украшения, которые висели повсюду: на домах и предприятиях – калаверас и отличные, вырезанные из бумаги скелеты.

– О! – вспомнила она о чем-то важном. – Я забыла тебе сказать, в Starbucks рядом с нашим отелем продается пан де муэрто!

Пан де муэрто, или хлеб мертвых, – это покрытый сахаром запеченный рулет с украшением в виде человеческих костей.

На следующий день мы отправлялись на запад, в Мичоакан, сельскую область, где люди издавна праздновали Диас де лос Муэртос. Здесь, в Мехико, в начале XX века этот праздник потерял популярность. К 1950-м годам городские жители Мексики рассматривали Диас де лос Муэртос как устаревший фольклор, выживший только на окраинах цивилизованного общества.

Такое отношение неожиданно изменилось, когда из Соединенных Штатов в южные районы Мексики просочился Хэллоуин. В начале 1970-х годов мексиканские писатели и интеллигенция отзывались о Хэллоуине словами журналиста Марии Луизы Мендозы: «фиеста гринга с ведьмами на метлах и в остроконечных шляпах, с кошками и тыквами, о которых приятно почитать в детективах, но которые не имеют никакой связи с нашей культурой». Мендоза писала, что ее братья-мексиканцы закрывают глаза на детей, просящих пенни и моющих лобовые стекла машин для того, чтобы выжить, в то время как их богатые соседи, «наша буржуазия, подражающая техасцам, позволяет своим детям ходить по домам в нелепых нарядах и просить подаяние, которое они непременно получат».

В то же время ученый Клаудио Ломниц написал, что День мертвых «стал главным ориентиром для национального самоопределения», который «противостоит американизированному Хэллоуину». Те, кто однажды отказались от Диас де лос Муэртос (или жили там, где этот день никогда не праздновали), разглядели в этом празднике мексиканскую культуру. День мертвых не только вернулся в крупные города – я о тебе, парад из «Джеймса Бонда», – он также отразил борьбу групп, лишенных голоса в политике. Эти группы воспользовались Диас де лос Муэртос, чтобы оплакать тех, кто скрыт от глаз общественности, включая секс-работников, группы по защите прав аборигенов и геев, а также мексиканцев, которые умерли, пытаясь пересечь границу с США. В последние сорок лет Диас де лос Муэртос символизирует массовую культуру, туризм и протест. А Мексика увидела себя главной в мире по выражению искренней публичной скорби.

* * *

– Я выросла среди взрослых, ненавидящих мексиканцев, – объясняла на следующий день Сара, пока мы сидели в нашем номере в Мичоакане. – Меня учили, что нам нечем гордиться, что у нас нет ничего стоящего. Они хотели ассимилироваться с американцами. Чтобы жить счастливо в Америке, нужно было иметь как можно более светлую кожу.

Дедушка и бабушка Сары уехали из Мексики в начале XX века и осели в Восточном округе Лос-Анджелеса, известном как ущелье Чавеса. В 1950 году одной тысяче восьмистам семьям, живущим в ущелье Чавеса и состоящим в основном из бедных мексиканских фермеров-переселенцев, пришли письма от правительства. В них сообщалось, что все они должны продать свои дома и освободить земли для строительства социального жилья. Им были обещаны новые школы и детские площадки, а также жилье в этом районе по завершении строительства. Переселив семьи и демонтировав дома, городская администрация Лос-Анджелеса свернула план строительства социального жилья и договорилась с бизнесменом из Нью-Йорка о постройке стадиона «Доджер». На все протесты сторонники нового стадиона, включая Рональда Рейгана, реагировали как на «ненависть к баскетболу».

Американские мексиканцы из ущелья Чавеса были вынуждены уехать дальше на восток. Родители Сары достигли совершеннолетия в условиях этого переселения. Сара родилась, когда им было по девятнадцать.

– Мои мама и тетя до сих пор с болью в сердце вспоминают ущелье Чавеса. Они очень скучают по нему, – сказала Сара.

Саре не разрешали учить испанский. Ее кожа была светлее, чем у остальных, и она была самой любимой внучкой. Все ее связи с Мексикой не выходили за пределы дома. Она росла в Лос-Анджелесе с холодной матерью, отцом – голливудским костюмером (который по сей день называет себя не мексиканцем, а «американским индейцем») и бабушкой с дедушкой. Сара безмятежно взрослела, будучи американкой, которая имела формальное отношение к Мексике, но вряд ли ощущала связь с родной культурой.

В 2013 году, отработав десять лет в детском саду и начальной школе, Сара влюбилась в Рубена (имя изменено), и они решили, что готовы завести своих собственных детей. Она забеременела. Для Сары этот ребенок был шансом «обрести настоящую семью, мою семью, желанную семью, нечто такое, что никто не сможет у меня отобрать».

Этой мечте не было суждено осуществиться. Ее сын умер, когда она была на шестом месяце беременности. Несколько месяцев после этого были временем «никого и ничего». Сара отдалилась от родителей. Она чувствовала себя одинокой. Были дни, когда ей хотелось заблудиться среди апельсиновых деревьев, растущих за домом, и исчезнуть. Потом настало время для самоедства: «Не поднимала ли я что-то тяжелое? Не съела ли я что-то неправильное?»

– Женщина предназначена для того, чтобы дарить жизнь, – сказала Сара. – Но мое тело стало могилой.

Сара чувствовала, что отравляет жизнь друзьям и коллегам. Она знала, что люди хотят жить в мире, где дети драгоценны и неуязвимы.

– Меня просили скрывать мою скорбь, – сказала она. – Они не хотели сталкиваться с этим ужасом. А я была его олицетворением. Я была чудовищем.

Сара прочесывала интернет в поисках историй других матерей, столкнувшихся со смертью детей. Она находила сайты благонравных женщин, часто с христианским оттенком («мой ангел занял место на руках у Господа»), и истории, полные банальностей и эвфемизмов. Для Сары все эти «все будет хорошо» и «не вешай нос» были пустыми клише. Эти истории не передавали мучительной агонии и тоски, которые она чувствовала.

В поисках покоя она вернулась к наследию своих предков. «Сара, ты мексиканка. Ты происходишь из культуры, знающей, вероятно, больше всего о смерти, – думала она. – Как бы справились с этой трагедией твои предки?»

* * *

Мексиканский поэт Октавио Пас заметил, что жители западных городов – Нью-Йорка, Парижа и Лондона – «сожгут свои губы», если слишком много раз произнесут слово «смерть», в то время как «мексиканец навещает ее, подшучивает над ней, ласкается к ней, спит с ней, развлекает ее; это одна из его любимейших игрушек и самая долгая любовь».

Это не значит, что мексиканцы никогда не боялись смерти. Их отношения с нею стали нелегкой победой и сложились в результате веков жестокости. Клаудио Ломниц объясняет это так: «Мексика могла бы стать гордой и могущественной империей, но вместо этого над ней издевались, ее захватывали, оккупировали, калечили, у нее вымогали деньги как другие страны, так и неприкаянные авантюристы». В XX веке, когда западный мир достиг пика подавления и отрицания всего, что связано со смертью, «веселая фамильярность по отношению к смерти стала краеугольным камнем национальной самобытности Мексики».

Смирившись со смертью сына, Сара не пыталась стереть страх смерти; она понимала, что это невозможно. Она хотела только познакомиться со смертью, получить разрешение называть ее по имени. Так, как сказал об этом Пас: навещать ее, подшучивать над ней, ласкаться к ней.

Многие дети и внуки эмигрантов, как и Сара, обнаружили, что потеряли связь с традициями родной культуры. Американская система похорон печально известна жесткими законами и правилами, вмешивающимися в погребальные обычаи.

Например, крайне неприятная ситуация сложилась у мусульман, которые хотели бы открывать в США похоронные дома и получать лицензию на обслуживание своих диаспор. Ислам требует омыть и очистить тело и после этого похоронить его как можно быстрее, желательно до наступления ночи. Мусульманское общество отвергает бальзамирование, ужасаясь от одной идеи колоть тело и вводить в него химикаты и консерванты. Тем не менее в некоторых штатах действуют драконовские требования к похоронным бюро: иметь в штате бальзамировщика и предлагать бальзамирование всем подряд. И это несмотря на то, что в их случае это никогда не будет востребовано. Директора мусульманских похоронных бюро вынуждены искать компромисс между своими верованиями и желанием помогать диаспоре.

Первым и наиболее ярким контактом с мексиканской культурой для Сары стала работа художницы Фриды Кало, мексиканской хероина дель долор – героини боли. На картине «Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами», написанной в 1932 году, дерзкая Фрида колеблется между родной Мексикой и Детройтом, где она жила в то время со своим мужем, художником по фрескам Диего Ривера. На мексиканской стороне разбросаны черепа, виднеются руины, растения и цветы, уходящие толстыми корнями глубоко в землю. На стороне Америки – заводы, небоскребы и столбы дыма, иными словами, промышленный город, скрывающий естественный цикл жизни и смерти.

В Детройте Кало забеременела. Она написала об этом Лео Элоессеру, своему бывшему врачу и преданному другу по переписке с 1932 по 1951 год. Она была встревожена, ведь ее тело пострадало в автомобильной аварии: часть ее таза была раздроблена, а матка повреждена. Кало сообщила в письме, что ее врач в Детройте «дал хинин и очень сильное касторовое масло для чистки». Когда химические препараты не смогли прервать беременность, врач отказался делать хирургический аборт, и Кало столкнулась с перспективой носить ребенка до конца срока, несмотря на всю опасность такого положения. Она умоляла Элоессера написать ее детройтскому врачу, «ведь делать аборт незаконно, и, возможно, он боится, а позже уже нельзя будет сделать такую операцию». Мы не знаем, что Элоессер ответил на просьбу Кало, но два месяца спустя она перенесла тяжелый выкидыш.

На картине «Больница Генри Форда» («Летающая кровать»), которую она написала после перенесенных страданий, Фрида лежит обнаженной на больничной койке на простынях, пропитанных кровью. Вокруг нее летают предметы, соединенные с ее животом пуповинами, изображенными в виде красных лент: мальчик-эмбрион (ее сын), медицинские предметы и такие символы, как улитка и орхидея. На заднем плане – резкая промышленная линия горизонта Детройта. Несмотря на нутряное отвращение к Детройту и страшные несчастья, произошедшие здесь с художницей, историк искусства Виктор Замудио Тейлор заявил, что именно здесь «Кало впервые осознанно решает, что будет писать себя и что это будут самые личные и болезненные аспекты ее жизни».

Для Сары, дрейфующей по морю банальностей в духе «у Бога есть план на твой счет», искренность творчества и писем Кало стала целительной. В художнице она увидела еще одну мексиканскую женщину, вынужденную делать невозможный выбор между ребенком и собственным телом. Кало смогла выразить в своих работах боль и смятение, изображая свое тело и свою скорбь безо всякого стыда.

Сын Сары умер в июле 2013 года. В ноябре того же года она и ее муж Рубен, тоже американский мексиканец, посетили Мексику во время Диас де лос Муэртос.

– Мы приехали не «в гости» к смерти. Мы не были туристами, – сказала Сара. – Мы жили с ней каждый божий день.

Среди тщательно продуманных алтарей мертвых и очень откровенных изображений черепов и скелетов Сара нашла и борьбу, и спокойствие, которых не могла найти в Калифорнии.

– Я почувствовала, что могу оставить свою скорбь в Мексике. Ее здесь признавали. Другим людям не было от нее не по себе. Я смогла свободно дышать.

Среди прочего они посетили Гуанахуато, где хранится известная коллекция мумий. В конце XIX века за бессрочное погребение на местном кладбище нужно было платить налог на могилы. Если родственники не могли заплатить, рано или поздно кости выкапывали из земли, чтобы освободить место для новых мертвецов. Во время одной такой эксгумации горожане были поражены, что откопали не кости, а «мумии из плоти, в нелепых позах и со странными выражениями лиц». Химический состав земли и атмосфера Гуанахуато естественным образом сохранили тела.

Город откапывал тела на протяжении шестидесяти лет, наименее интересные мумии кремируя, а самые потрясающие передавая для выставки в местном городском музее – Музее мумий.

Писатель Рэй Брэдбери посетил экспозицию мумий в конце 1970-х и написал о них рассказ, сказав: «Это место так меня потрясло и ужаснуло, что я едва дождался, когда мы уедем из Мексики. Мне снились кошмары, будто я умер и обречен оставаться навечно в сумрачных залах мертвых вместе с этими закрепленными на подпорках и проволоке телами».

Поскольку эти мумии не были целенаправленно сохранены другими людьми, у многих из них открыты рты и искривлены руки и шеи. После смерти телом овладевает «первичная вялость» – расслабляются мускулы, открывается рот, ослабляется напряжение в веках и появляется крайняя гибкость суставов. После смерти тело не удерживает свои части вместе. Ему уже не нужно играть по правилам живых. Жуткий вид мумий Гуанахуато не был создан, чтобы «ужаснуть» мистера Брэдбери, а стал результатом естественных биологических посмертных процессов.

На Сару те же самые мумии произвели совсем другое впечатление. Она забрела в темный угол и остановилась напротив мумифицированного тела маленькой девочки, одетого в белое и уложенного на бархат.

– Окруженная светом, она была похожа на ангела, и клянусь, в тот момент я готова была остаться там навсегда и просто смотреть на нее.

Одна женщина заметила тихие слезы Сары, протянула ей носовой платок и взяла ее за руку. У других детских мумий был свой реквизит – скипетры и короны. Они были анхелитос, маленькими ангелами. До середины XX века в Мексике и по всей Латинской Америке умершего ребенка признавали духовным существом, почти святым, удостоившимся аудиенции непосредственно у Бога. Эти анхелитос, свободные от греха, оказывали услуги членам семьи, которые остались в живых.

Тело ребенка подготавливала крестная мать: мыла его и одевала в крохотный наряд святого, окружала свечами и цветами. Мать не видела тело до того, как эти приготовления будут завершены и ее дитя освободится от тяжести скорби и превратится в небесного святого, готового занять свое место по правую руку от Господа.

Семью и друзей приглашали на праздник не только для того, чтобы почтить ребенка, но и чтобы запомниться ему и заслужить его благосклонность, ведь теперь он обладал великой духовной силой. Иногда тело ребенка даже носили из дома в дом, и другие дети несли его гроб во главе процессии из родителей и других родственников. Анхелито часто фотографировали или рисовали на блестящем фоне.

Хоть Сара и не верила в святых и жизнь после смерти, ее покорило признание детской смерти.

– К этим детям относились по-особенному. Для них делали то, что не делали ни для кого другого, – сказала она.

У них были праздники, и портреты, и игры, и, самое главное, у этих детей была миссия – высокая миссия за пределами одинокой, вечной тишины.

* * *

Каждый год вечером первого ноября граница между живыми и мертвыми утончается и изнашивается, позволяя духам перейти ее. По булыжным улицам Санта-Фе-де-ла-Лагуна, маленького городка в Мичоакане, старая женщина с пан де муэрто и свежими фруктами спешит навестить соседей, у которых в прошедшем году кто-то умер.

Я просунула голову в дверной проем, украшенный золотистыми бархатцами. Прямо над дверью в рамке висел портрет Хорхе, который умер в двадцать шесть лет. На нем была бейсболка, повернутая козырьком назад. За его спиной висели постеры музыкальных групп.

– Slipknot?[5] Ну не знаю, Хорхе, – сказала я, соображая, хорошо ли судить об умерших по их музыкальным вкусам. – О, Misfits![6] Отличный выбор!

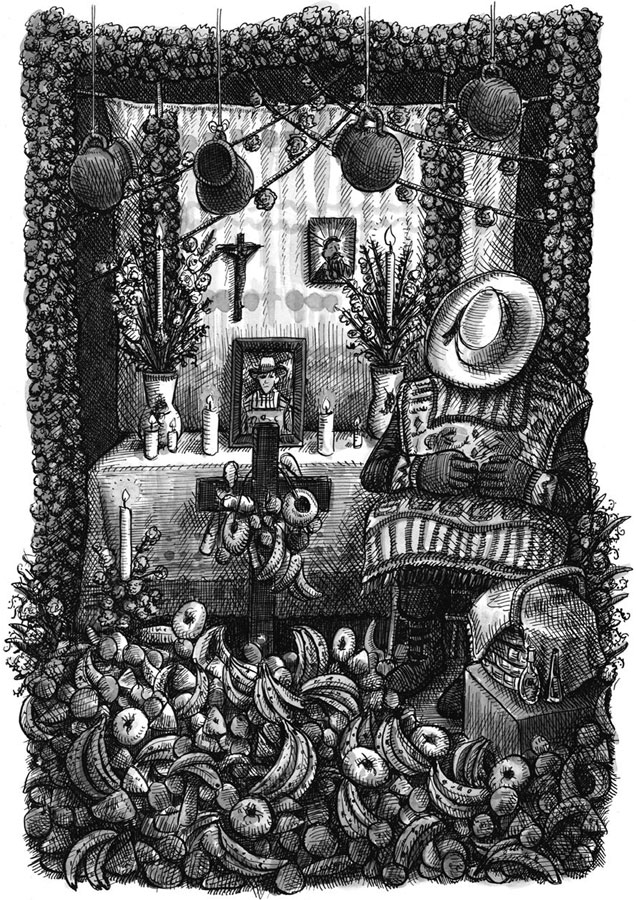

За входом стоял трехъярусный алтарь Хорхе, или офренда. Каждая вещь, которую семья или друзья положили на него, была предназначена, чтобы зазвать в эту ночь дух Хорхе домой. Так как он умер меньше года назад, его семья создала алтарь в родовом доме. Затем они будут делать подношения на могилу Хорхе на кладбище. Он будет возвращаться до тех пор, пока его родные будут приходить к нему и звать его провести время среди живых.

В основании его алтаря стояла чаша с копаловыми благовониями, наполняющими воздух едким запахом. Свечи и бархатцы украшали сложенные в метровую пирамиду фрукты и хлеб. Эта пирамида будет только увеличиваться с наступлением вечера, когда все больше членов общины пройдет мимо и сделает подношения. И когда Хорхе вернется, это будет не оживший труп, а дух, который будет поглощать бананы и хлеб в своем измерении духов.

В центре алтаря лежала любимая белая футболка Хорхе с нарисованным грустным клоуном и надписью «Джокер». Парня ждала бутылка Pepsi (привлекательность которой я понимала – как бы жутко это ни звучало, я бы восстала из мертвых за диетическую колу). Выше висели более традиционные христианские изображения – несколько образов Девы Марии и весьма окровавленный распятый Иисус. С потолка свешивались цветные бумажные фигурки скелетов на велосипедах.

Более дюжины членов семьи Хорхе собрались вокруг офренды, готовясь принимать посетителей до поздней ночи. Маленькие дети в блестящих платьях принцесс путались под ногами, их лица были раскрашены в стиле скелета катрина. В руках они держали маленькие тыковки для конфет, подаренных взрослыми.

Сара подготовилась – взяла с собой целую сумку конфет. Дети прознали про это, и она быстро оказалась окружена детьми с лицами скелета катрина и тыковками. В некоторых тыковках горели свечи. «Сеньорита! Сеньорита, грасиас!» Сара опустилась на корточки и стала одного с ними роста. Она раздавала сладости спокойно и ласково, как учитель начальной школы, которым она когда-то была.

– Мы с учениками каждый год делали такие же тыквы со свечами внутри, но один маленький пожар, и администрация запретила это навсегда, – сказала она, криво улыбаясь.

Санта-Фе-де-ла-Лагуна – родина народа пурепеча, известного своей уникальной пирамидальной архитектурой и мозаикой из высоко ценящихся перьев птиц колибри. В 1525 году население ослабила эпидемия оспы, и их вождь, зная, что грозные ацтеки пали от рук испанцев, присягнул на верность Испании. В школах здесь учат двум языкам: пурепеча и испанскому.

Многие дары, которыми сегодня приветствуют мертвых, – музыку, благовония, цветы, еду – аборигены приносили еще до завоевания, в XVI веке. Один доминиканский монах времен конкисты написал, что местному народу понравились католические праздники Всех святых и Всех душ, потому что под них можно было замаскировать национальные праздники почитания умерших.

В последующие века эти обычаи, которые, «кроме прочего, наводили ужас на прославленную элиту, стремившуюся изгнать смерть из общественной жизни», попытались искоренить. В 1766 году Королевский кабинет по преступлениям запретил местному населению собираться на родовых кладбищах, жестоко отрезая их от умерших родных. Но традиции, как это часто бывает, нашли возможность сохраниться.

На одном из домов Санта-Фе-де-ла-Лагуна есть надпись. На языке пурепеча она означает: «Добро пожаловать, отец Корнелио». Алтарь Корнелио занимает целую комнату. Я положила свои бананы и апельсины сверху на растущую пирамидку, а хозяйки дома сразу же предложили нам широкие, дымящиеся чаши с позоле и кружки с атоле, горячим напитком из кукурузы, корицы и шоколада. Для семей этим вечером происходил не только прием подношений для их умерших; это был еще и обмен угощением с соседями.

Из угла за всем происходящим наблюдал сам отец Корнелио (в виде скульптуры в полный рост). Рукотворный Корнелио сидел на складном стуле, одетый в пончо, черные высокие сапоги и белую ковбойскую шляпу, надвинутую на лицо, как будто он решил вздремнуть после обеда.

В центре алтаря стояла фотография Корнелио в рамке: он носил ту же белую шляпу, что и скульптура. Позади фотографии висело деревянное распятие. С креста свешивались культовые калаверас, разноцветные сахарные черепа и… рогалики.

– Сара, это так принято – вешать рогалики на алтарь? – спросила я.

– Да, – ответила она. – Ты увидишь еще много рогаликов.

Когда мы посетили несколько домов, я спросила Сару, какой алтарь впечатлил ее больше всего.

– Лучшее время я провела не перед алтарями, а с детьми. – Она показала на трех– или четырехлетнего мальчика в кепке Супермена, топающего со своей чашей из тыквы. – Это горькая радость. Сейчас мой сын был бы такого же возраста.

Маленький Супермен робко протянул свою чашу для сладостей.

* * *

Мы поехали на юг, в более крупный город Цинцунцан, в котором во время Диас де лос Муэртос проводят нашумевший уличный фестиваль. На огромных металлических сковородах торговцы готовят свинину и говядину, из громкоговорителей на стенах местных лавок гремит музыка, дети взрывают на улицах петарды. На пологом холме на окраине города раскинулось местное кладбище.

Прогулка на кладбище вечером первого ноября стала для меня откровением. Кладбище сияло светом десятков тысяч свечей, которые местные жители откладывали и сохраняли весь год, чтобы обеспечить ими своих возвращающихся родных. Маленький мальчик старательно работал на могиле своей бабушки, заново зажигая или заменяя погасшие свечи. Теплый свет вместе с запахом бархатцев и благовоний создали золотую дымку, плывущую над могилами.

В последнее время многие американские города начали проводить мероприятия на Диас де лос Муэртос. Из самых известных – массовые праздники на кладбище «Голливуд навсегда». Оно находится всего в нескольких минутах от моего похоронного бюро, и я несколько раз была на этом фестивале. Праздник в Голливуде впечатляет масштабами и четкой организацией, но если говорить о чувствах и эмоциях, ему далеко до Цинцунцана. Здесь меня окутало ощущение безопасности, словно в центре сверкающего бьющегося сердца.

На цементных основаниях могил стояли корзины, чтобы возвращающиеся в иной мир умершие могли унести в них подношения. Чтобы согреться, семьи разжигали небольшие костры. Оркестр из тромбонов, труб, барабанов и одной внушительной тубы перемещался от могилы к могиле, играя песни, которые, на мой неискушенный слух, звучали как попурри из ранчера, музыки мариачи[7] и гимнов колледжей.

Сара остановилась на могиле годовалого Марко Антонио Бар-рига. Над изображением Марко парила голубка. Надгробие могилы было настоящей крепостью высотой в два метра, что показывало, как скорбели его родственники. Марко умер двадцать лет назад, но его могила все еще была уставлена свечами и покрыта цветами, доказывая, что боль от потери ребенка никогда не уходит.

До приезда в Мексику я знала, что у Сары когда-то умер сын, но не знала обстоятельств этой смерти. В нашем номере отеля она открыла мне опустошающую правду.

Когда Сара делала первое УЗИ, разговорчивая медсестра скользнула сканером по животу Сары и вдруг замолчала.

– Я позову доктора, – сказала она.

На втором УЗИ врач была потрясающе прямолинейна.

– Я вижу плоскостопие, – сообщила она, – на этой руке три пальца, на этой четыре. Плохо развито сердце. Смотри-ка, у него все же два глаза! Все остальное ненормально. – И последний удар под дых: – Я думаю, этот плод нежизнеспособен.

У ребенка Сары была трисомия 13, редкое хромосомное заболевание, приводящее к умственным и физическим отклонениям. Большинство детей с таким заболеванием живут всего несколько дней.

Третий врач сказал Саре:

– Если бы вы были моей женой, я бы попросил вас прервать эту беременность.

Четвертый предложил две страшные альтернативы. Вызвать искусственные роды в больнице, тогда ее ребенок прожил бы некоторое время вне чрева и затем умер. Или прервать беременность.

– Я знаю кое-кого в Лос-Анджелесе, кто мог бы сделать это, – сказал доктор. – Обычно она не проводит такие операции на таком позднем сроке, но я могу попросить ее ради вас.

В тот момент Сара была на шестом месяце. Она договорилась об операции. Она пыталась отгородиться от ребенка, чтобы приготовиться к предстоящему, но он толкался внутри нее. Сара не хотела, чтобы его забрали у нее.

– Это не что-то чужеродное; это мой сын.

Чтобы прервать беременность на таком большом сроке, нужно было прийти в клинику трижды. Однажды путь Саре и Рубену преградил строй протестующих.

– Одна особенно противная женщина снова и снова выкрикивала, что я – убийца. Я не могла это проглотить, поэтому подошла прямо к ней и закричала ей в лицо: «Мой ребенок уже мертв! Как вы смеете!»

Они сидели в клинике целый час, слушая слабые выкрики протестующих, доносящиеся снаружи: «Эй, женщина с мертвым ребенком! Слушай, мы еще можем спасти тебя!»

Это были худшие три дня в жизни Сары и Рубена. На последнем УЗИ Сара отвернулась от монитора, но Рубен видел, как ребенок пошевелил ручкой, как будто махая на прощание.

Из другой комнаты до Сары доносились прерывистые всхлипывания юной девушки, которая пыталась покончить с собой из-за того, что была беременна.

– Я не хочу его! Я не хочу его! – кричала она.

– Мне хотелось успокоить ее и сказать, что я готова усыновить ее ребенка, – вспоминала Сара. – Но я не этого хотела на самом деле. Я хотела другого ребенка, моего ребенка.

В день операции весь персонал пришел и встал вокруг Сары, лежащей на операционном столе, чтобы выразить свои соболезнования и пообещать хорошо с ней обращаться.

– Именно там люди были ко мне добрее всего, – сказала Сара. – В месте, которое стало для меня местом смерти.

Три года спустя тяжесть смерти сына – как вечные цепи для ее тела. Пока Сара смотрела на фотографию Марко на кладбище Цинцунцан, Рубен заботливо растер ее поясницу. Она нарушила тишину.

– Родители просто хотели похвастаться своим ребенком. Это их шанс показать, что они до сих пор любят его, что они все еще гордятся им.

Сара чувствовала нечто противоположное гордости, когда умер ее сын. Она должна была сохранять «достоинство» и скорбеть молча, чтобы ее горе не огорчило кого-то еще.

Западные похоронные дома любят слово «достоинство». Крупнейшая американская похоронная компания даже сделала это слово своей торговой маркой. Под достоинством чаще всего подразумевается молчание, принудительное самообладание, строгое соблюдение формальностей. Похороны длятся ровно два часа. Процессия идет на кладбище. Родственники покидают кладбище еще до того, как гроб опустится в землю.

На кладбище мы одну за другой встречали могилы маленьких детей, включая могилу Адриэля Терас де ла Круз. Он родился примерно тогда, когда родила бы Сара, и прожил всего неделю. Его родные сидели на краю могилы. Мать прижимала к груди маленькую девочку, а завернутый в одеяло мальчик постарше спал рядом с могилой.

Клаудио Ломниц убеждает нас: приняв или приспособив под себя традиции Диас де лос Муэртос, северные соседи мексиканцев могут улучшить свой эмоциональный климат. Он пишет, что мексиканцы «обладают силой излечения – излечения того, что, очевидно, является самым болезненным хроническим недугом Соединенных Штатов: отрицания смерти… и оставления скорбящих в своего рода уединенном отшельничестве».

* * *

В наш последний день в Мексике мы вернулись в Мехико и посетили дом Фриды Кало, знаменитый «голубой дом». Именно здесь Кало родилась и умерла в возрасте сорока семи лет.

– Как бы нелепо и странно это ни звучало, прийти сюда – это почти выразить благодарность, – сказала Сара. – Фрида помогла мне. «Голубой дом» для меня – место паломничества.

– Я думаю, что большинство матерей хоть немного, но боятся потерять свободу после рождения ребенка, – продолжила она. – Я всегда помню, что все, что я могу, – все путешествия, которые совершаю, все паломничества – это потому, что у меня нет маленьких детей. Я осознаю, что располагаю своим временем. И оно становится более драгоценным оттого, что я заплатила за него жуткую цену.

В «голубом доме» была выставлена картина Кало «Фрида и кесарево сечение» – незаконченная работа, на которой Фрида с рассеченным животом лежит рядом со своим доношенным ребенком. Сара ахнула, когда увидела ее.

– Я в первый раз вижу это произведение вживую. Это как познакомиться с кем-нибудь в интернете, а затем встретиться с ним лично, в реальной жизни. Это так волнующе!

Искренние чувства Фриды Кало от рождения ребенка могут так и остаться непонятыми. Некоторые биографы так сильно хотели защитить ее священный образ, что изобразили ее медикаментозные аборты как опустошающие «выкидыши» жаждущей детей матери. Другие биографы настаивают, что Кало не хотела детей и ее «плохое здоровье» было просто предлогом, чтобы уйти от общественных ожиданий.

Наверху, в маленькой спальне Кало, стоит урна доколумбовой эпохи с ее прахом. На одноместной кровати Фриды лежит ее посмертная маска – мрачное напоминание, что художница истекла кровью и умерла в этой самой комнате. Над своей кроватью Фрида повесила картину: мертвый ребенок, завернутый в белое, в короне из цветов, лежащий на сатиновой подушке. Анхелито.