Индонезия Южный Сулавеси

В Индонезии есть отдаленный регион, где люди обращаются с мертвыми с обстоятельностью, которую мы даже близко не можем себе вообразить, – Священный Грааль взаимодействия с телом. Годами я думала, что посетить эти места мне не дано. Но я забыла об одном решающем факте: знакомстве с доктором Полом Кудунарисом.

Однажды весной я была в гостях у доктора Пола, исследователя мрачного и древнего лос-анджелесского культа сокровищ. В лос-анджелесском доме Пола, так называемом «марокканском пиратском замке», мне пришлось сидеть на твердом деревянном полу – там совсем нет мебели. Зато есть целая коллекция чучел животных, живописи Ренессанса и фонарей в ближневосточном стиле, подвешенных к потолку.

– В августе я еду в Тана-Тораджу на манене, – сказал Пол с присущей только ему беспечностью. За последние двенадцать лет он объехал весь свет, фотографируя все подряд. Начинал он с погребальных пещер в Руанде и чешских церквей, построенных из костей, а заканчивал мумифицированными монахами Таиланда, с головы до ног покрытыми сусальным золотом. Чтобы долететь до деревень Боливии, этот парень прокатился на десантном самолете времен Второй мировой войны, который перевозил мороженое мясо. Кроме него, пассажирами были фермер, его свинья, овца и собака. Когда самолет попал в зону турбулентности, животные разбежались, и Пол и фермер бросились их ловить, однако второй пилот повернулся к ним и закричал:

– Прекратите раскачивать самолет, мы разобьемся из-за вас!

Пол из тех людей, которые могут себе позволить поехать в Тораджу. Затем он позвал меня с собой.

– Но имей в виду: это путешествие – настоящий геморрой.

* * *

Несколько месяцев спустя мы приземлились в Джакарте, крупнейшем городе Индонезии. Эта страна объединяет более семнадцати тысяч островов и гордится тем, что находится на четвертом месте в мире по численности населения (после Китая, Индии и Соединенных Штатов).

Чтобы пересесть на следующий самолет, нам нужно было пройти паспортный контроль.

– Какой город Индонезии вы собираетесь посетить? – спросила нас миловидная девушка из пограничной службы.

– Тана-Тораджу.

На ее лице появилась озорная усмешка:

– Решили посмотреть на мертвецов?

– Да.

– Серьезно? – она казалась ошеломленной, должно быть, ее вопрос был просто попыткой вежливо поддержать разговор. – Вы не знаете, эти мертвецы действительно ходят сами?

– Нет, их водят родственники. Это не зомби, – ответил Пол.

– Я их боюсь! – она нервно засмеялась, переглянулась с сотрудницей в другой конторке, и в наших паспортах появились печати.

К моменту нашего прибытия в Макассар, столицу Южного Сулавеси, я была на ногах уже тридцать девять часов. Когда мы вышли из аэропорта и вдохнули тяжелый местный воздух, Пола обступили люди, словно он был знаменитостью. Забыла сказать, что сам Пол выглядит не менее диковинно, чем его дом, – заявляю это с предельным уважением художника. У него впечатляющие дреды, украшенная бисером борода волшебника и татуировки. Путешествует он в пурпурном бархатном сюртуке и высокой шляпе с черепом горностая, приколотым к тулье. Никто не знает, сколько Полу лет. Один наш общий друг описал его так: «разбойник из XVIII века, созданный Тимом Бертоном». Сам Пол говорит о себе как о «чем-то среднем между музыкантом Принсом и Владом Цепешем[2]».

Люди даже приостановили свою неистовую охоту за такси и подошли поближе, чтобы взглянуть на татуировки Пола и его шляпу с черепом. Его странности открывают двери в тайные монастыри и костяные пещеры, в которые никто другой попасть не смог бы. Люди оказываются слишком потрясены его видом, чтобы отказывать в посещении.

На то, чтобы вздремнуть в отеле, у нас не было времени. Мы нашли нашего водителя и умчались в восьмичасовое путешествие. Мы ехали на север, справа и слева от дороги тянулись зеленые рисовые поля, а в лужах грязи вяло бултыхались азиатские буйволы.

Пока мы ехали по южным долинам, из громкоговорителей придорожных мечетей доносились призывы мусульман к молитве. Большинство индонезийцев – мусульмане, но в удаленных районах Тана-Тораджи долго – вплоть до начала XX века, пока голландцы не принесли христианство, – сохранялась анимистическая религия под названием «Алук тодоло» («Путь предков»).

Вскоре мы достигли гор. Наш водитель гнал джип, петляя по двухполосной дороге, обгоняя и уворачиваясь от мопедов и грузовиков в этой вечной игре «кто первый свернет». Я не говорила на его языке, и в конце концов мне пришлось продемонстрировать международный жест «я серьезно, парень, меня сейчас стошнит».

К тому времени, как мы приехали в Тораджу, у меня от недосыпа начались галлюцинации. Но Пол успел несколько раз вздремнуть в самолете, и ему не терпелось до наступления темноты сделать несколько фотографий в ближайшей погребальной пещере.

Мы были единственными посетителями погребальной пещеры Лонда. Поверху скалы тянулись шаткие подмостки, на которых стопками были составлены гробы из хлебного дерева в форме лодок, буйволов и свиней. Радиоуглеродный анализ показал, что такие гробы использовались в Торадже с восьмисотого года до нашей эры. Черепа выглядывали из трещин и наблюдали за нами, как любопытные соседи. Когда дерево гробов разрушалось, кости высыпались из них и скатывались по склону скалы.

Но еще более сюрреалистичным было то, что открывалось за гробами: тау тау – тораджанские деревянные копии мертвецов в полный рост, сидящие рядами, словно деревенский совет старейшин. Они представляли собой души неведомых обладателей костей, разбросанных по пещерам. Более старые тау тау были вырезаны довольно грубо – белые огромные глаза и сбившиеся парики. Новые тау тау шокировали реалистичностью своих тонко вырисованных лиц, убедительными бородавками и испещренной сосудами кожей. На них были надеты очки, одежда, драгоценности, и казалось, будто они вот-вот пошевелят тростью или пригласят подняться к ним.

Внутри темных пещер черепа лежат в расщелинах и на естественных выступах скалы. Некоторые из них искусно уложены в пирамиды, а другие перевернуты. Одни выбелены, а другие позеленели от покрывающего их мха. У некоторых изо рта небрежно торчит сигарета. А одна нижняя челюсть (остальная часть черепа отсутствовала) курила две сигареты сразу.

Пол позвал меня за собой в небольшое отверстие, которое, как я думала, было еще одной пещерой. Присев на корточки и вглядываясь в темноту, я поняла, что придется ползти на животе.

– Ну уж нет, я останусь здесь, – сказала я.

Пол не раздумывая пополз в отверстие, ведь время от времени он спускается в заброшенные шахты по добыче меди и пемзы в Лос-Анджелесе (что, конечно, неудивительно для Пола). Полы его бархатного сюртука исчезли в отверстии.

Мой телефон – единственный источник света – показывал всего 2 % зарядки, так что я его отключила и уселась в темноте среди всех этих черепов. Прошли минуты – может быть, пять, может быть, двадцать, – когда тьму пробил свет фонаря. Это была семья индонезийцев-туристов из Джакарты: мама и несколько подростков. Должно быть, для них я выглядела как опоссум, выхваченный из тьмы фарами машины на фоне стены гаража.

Один юноша ростом не выше моего локтя обратился ко мне на любезном и возвышенном английском:

– Прошу прощения, мисс. Если вы направите ваше внимание в камеру, мы создадим фотографию для Instagram.

Сработала вспышка, и мое изображение отправилось в интернет с тегом #LondaCaves. Странно, но в тот момент я вполне могла понять, почему фотография с двухметровой белой девушкой в платье в горошек, сидящей в углу пещеры, под завязку наполненной черепами, отлично подходит для Instagram. Они сделали несколько фотографий и двинулись дальше.

* * *

Я проснулась отдохнувшей после четырнадцатичасового коматозного сна в отеле в Рантепао. Вскоре мы должны были встретиться в лобби с нашим гидом, Агусом (произносится «Ах Гуус»). Он был симпатичным, подтянутым и невысоким. Агус сопровождал голландских и немецких туристов в походах в джунгли и сплавах на рафтах вот уже двадцать пять лет. С Полом у них установились особые отношения, основанные на общем интересе к мертвым. Агус сказал, что манене (ритуал, ради которого мы приехали) будет проведен только на следующий день («в установленный в Торадже срок»). Но нас уже ждало другое приключение – аперитив перед манене: тораджанские похороны.

Мы прокатились на джипе Агуса по бесконечным грязным дорогам, протянувшимся среди изумрудно-зеленых холмов. Несколько миль нам пришлось следовать за мопедом с мохнатой черной свиньей, привязанной позади водителя ярко-зеленой веревкой. Я наклонилась вперед: жива ли свинья? Словно в ответ, ее копытца задергались.

Агус поймал мой взгляд.

– Свиней на мопеде перевозить сложнее, чем людей. Они вырываются.

Свинья направлялась на те же самые тораджанские похороны, что и мы. Но одному из нас не суждено было вернуться обратно.

* * *

Похороны были слышны издалека: из-за барабанов и цимбал. Выйдя из машины, мы попали в человеческий водоворот, следующий за телом, помещенным в копию традиционного тораджанского дома. Эти дома не похожи ни на какие другие жилища: установлены на сваи, крыша с двух сторон устремляется к небу. Уменьшенная копия такого дома с трупом внутри была водружена на плечи тридцати пяти молодых мужчин. После того как покойник был пронесен вокруг центрального двора, туда протиснулась толпа. Она двигалась медленно: дом оказался тяжелее, чем предполагалось, и люди останавливались каждые тридцать секунд или около того, чтобы отдохнуть.

Посреди площади стоял буйвол, мощный, но смирный. Его присутствие туманно намекало на неизбежное. Привязанный к столбику короткой веревкой, он был похож на ягненка, оставленного на съедение тираннозавру в парке Юрского периода. Как сказал Чехов: «Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен выстрелить».

Туристов (по крайней мере, тех, в ком я могла распознать туристов благодаря их белой коже и европейскому акценту) оттеснили в дальний угол двора. Это главный вопрос туристической индустрии мертвых Тораджи – как подпустить туристов близко, но не чересчур. Наше изгнание на галерку казалось мне вполне справедливым, и я плюхнулась на землю, наблюдая, как Пол подготавливает камеру для фотосъемок. В тот день его одежда больше подходила для такой высокой влажности: джинсовый комбинезон, значок шерифа, носки в горошек и ковбойская шляпа.

Кое-кто из туристов не понял намека. Одна пара уселась на складные стулья, как в VIP-ложе, – прямо перед родственниками покойного. Местные были слишком хорошо воспитаны, чтобы попросить их переместиться. Пожилая дама из Германии с явно крашеными светлыми волосами бесцеремонно прошла в центр двора прямо сквозь готовящихся к торжеству, направляя камеру iPad на детские лица, не вынимая изо рта сигарету Marlboro Reds. Мне захотелось взять в руки водевильную трость и вытащить ее оттуда за шею.

Туризм в Тана-Торадже – новинка, а до 1970-х годов и вовсе почти неслыханное явление. Правительство Индонезии активно и вполне успешно развивало туризм на других островах, таких как Бали и Ява. Но в Тана-Торадже есть то, чего нет в других регионах: впечатляющие ритуалы для мертвых. Сегодня остальная Индонезия смотрит на жителей Тораджи не как на «охотников за головами и колдунов», а как на хранителей высококультурной традиции.

Наконец труп прибыл на свое место в центральном дворе. Мужчины, державшие дом покойника, принялись с песнями и охами поднимать и опускать его. Так продолжалось, пока они совсем не выдохлись и не поставили дом на землю, затем вдохнули поглубже и начали снова. Эти движения вверх-вниз были гипнотическими, особенно в сравнении со степенной поступью западной похоронной процессии.

Тело когда-то принадлежало (принадлежит, если вы из Тораджи) человеку по имени Ровинус Линтун. Он был государственным служащим и фермером, и его уважали в деревне. Позади меня стоял постер высотой в полтора метра с портретом Ровинуса. С фотографии смотрел пожилой мужчина в ярко-голубом костюме и с тонкими, как у Джона Уотерса, усами.

Дети, одетые в вышитые бисером костюмы, бежали перед мужчинами, которые несли визжащих свиней, привязанных к шестам. Мужчины скрылись на заднем дворе. Дверь главного дома была завешена тканью с изображением полного комплекта диснеевских принцесс; Белль, Ариэль и Аврора наблюдали, как свиней понесли на убой. Я пыталась понять, была ли моя знакомая свинья – путешественница на мопеде – среди них.

Каждая семья привела свинью или другое жертвенное животное, и каждое было в обязательном порядке зарегистрировано. Существует целая система долгов, из-за которой каждая семья приходит на похороны из года в год. Агус пояснил:

– Сегодня ты приносишь свинью на похороны моей матери, в другой раз я принесу такую же на твои. – Такая щедрость присуща как тораджанским, так и американским похоронам; никто не хочет выказать неуважение к смерти.

Все эти ритуалы могут показаться слишком сложными, но Агус заявил, что теперь они гораздо проще, чем раньше. Его родители родились в области Алук, исповедующей анималистическую религию, но в шестнадцать лет его отец перешел в католичество. У Агуса есть теория на этот счет:

– В Алуке семь тысяч семьсот семьдесят семь ритуалов. Это слишком сложно, и люди уходят в другую религию.

Я не сказала бы, что в христианстве мало ритуалов, но отцу Агуса виднее.

Когда пришел священник с громкоговорителем и начал проповедь, толпа замолчала. Я не понимала слов, но улавливала, когда время от времени он обращался к покойному с нарастающим «РО-винус ЛИН-ТУ-У-У-УН!». Он говорил минут двадцать и уже начал терять внимание толпы. Снова и снова он выкрикивал в микрофон, словно рокер на концерте, слово «КО-О-ОО-ОИ-И-И-И-И!». Знаете, когда вы сидите рядом с оратором и тут он внезапно выкрикивает «КО-О-О-О-ОИ-И-И-И-И!», это действует опустошающе. Агус сказал, что это переводится примерно как «послушай!». В последние годы сценарий тораджанских похорон (равно как хореография и костюмы) черпает подсказки из различных телешоу.

Ровинус умер – если использовать термины западной медицины – в конце мая, за три месяца до его похорон. Однако согласно тораджанским обычаям, Ровинус до сих пор оставался жив. Пусть он и прекратил дышать, но его физическое состояние было определено как лихорадка, болезнь. Эта болезнь будет продолжаться, пока в жертву не принесут первое животное – буйвола или свинью. После жертвоприношения макарудусан («испустить последний вздох») Ровинус сможет наконец-то умереть вместе с животным.

За два года полевых исследований в Торадже антрополог Димитрий Цинтьилонис подружился с местной женщиной Не’Лаюк, которая относилась к Димитрию как к сыну. Он вернулся девять лет спустя и предвкушал радость Не’Лаюк от встречи, однако обнаружил, что она умерла за две недели до его приезда. Димитрий пришел в ее дом, и его провели в заднюю комнату. Один из членов семьи объявил Не’Лаюк, что Димитрий вернулся.

Глядя в ее лицо, я присел рядом и прошептал приветствие. И хотя с одной стороны ее лицо начало разлагаться, она выглядела спокойной и безмятежной… она всего лишь «заснула» (мамма) и «знала» (натандай), что я приехал. Более того, она могла меня слышать и видеть; на самом деле она не была «мертва» (мате); она была всего лишь «больна» (хот) и «могла все воспринимать» (насадинган апа-апа»).

В Торадже до похорон тело содержат дома. Звучит не так уж и шокирующе, если не знать, что это может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Все это время члены семьи мумифицируют покойника и заботятся о нем: приносят еду, меняют одежду и разговаривают с ним.

В свой первый визит в Тораджу Пол спросил Агуса, насколько это необычно – держать умершего родственника в доме. Агус рассмеялся в ответ.

– Когда я был ребенком, мой дедушка оставался в нашем доме семь лет. Мы с братом спали с ним в одной кровати. Утром мы его одевали и ставили к стене. Ночью он возвращался в постель.

Пол описывает смерть в Торадже такой, какой ее увидел, – не «железный занавес», не непроницаемая стена между живыми и мертвыми, но граница, которую можно перейти. Согласно анимистической системе верований, нет разницы между человеческими и нечеловеческими аспектами природы: животными, горами и даже мертвыми. Беседа с умершей бабушкой позволяет создать связь с ее духом.

Священник замолчал, его последнее усиленное колонками «КО-О-О-О-ОИ-И-И-И-И!» милосердно затихало. Пол подкрался ко мне сзади и прошептал:

– После того как в жертву принесут буйвола, возможно, за ним последует один из туристов.

В этот момент к буйволу подошли двое мужчин. Один продел голубую веревку через кольцо в его носу и ласково почесал ему подбородок. Похоже, буйвол не заметил, что оказался в центре внимания. Второй присел на корточки и привязал ноги буйвола к деревянным кольям, вбитым в землю.

Я ждала сама не знаю чего – возможно, что снова начнется пение, возможно, что запоют все члены семьи. Но мужчина быстрым движением поднял морду буйвола за веревку, достал из-за пояса мачете и перерезал ему горло. Буйвол встал на дыбы, демонстрируя мускулы и рога. Он попытался убежать, но веревка удержала его на месте. На его шее виднелась ярко-красная рана, но крови не было. Первый раз мужчина разрезал недостаточно глубоко.

Несколько мужчин подбежали и схватили веревку, продетую через нос буйвола, но тот отчаянно сопротивлялся. Он вырывался и брыкался, выставляя на обозрение свою разорванную трахею. Смотреть на это было непросто. Мужчина вытащил мачете из-за пояса и во второй раз рассек шею животного. На этот раз из горла буйвола толчками полилась красная кровь.

Буйвол с силой рванулся назад и освободился от привязи. Он споткнулся и ринулся направо к толпе. Началась паника и крики. Съемки моей маленькой видеокамеры стали похожи на видеоряд из фильма «Монстро», с тяжелым дыханием за кадром и землей в объективе. Толпа стала уплотняться вокруг меня, и я порезала руку об угол бетонного столба.

Я была уверена, что кто-нибудь (возможно, я) падет жертвой мести буйвола, но участники обряда поймали его и утащили обратно в центр двора, где он наконец упал и замер, и его кровь вытекла из шеи, образовав лужу. Причитания и нервный смех толпы слились в сложную полифонию. Опасность вернула похороны к жизни.

* * *

Агус возбужденно говорил по телефону.

– Что случилось? – спросила я у Пола.

– Мы должны привезти свинью.

– И где мы достанем свинью?

– Агус как раз договаривается. Невежливо явиться без свиньи.

Джип был забит под завязку. В нем сидели я, Пол, Агус и Атто, пятнадцатилетний парень, которого мы подвозили до удаленной деревни. Для свиньи места не было.

Агус положил телефон и объявил:

– Завтра мой друг на мопеде привезет свинью.

Атто всю дорогу неистово переписывался с кем-то, что можно было ожидать от подростка, оказавшегося в машине со взрослыми. Во время обряда манене могилы его дяди и дедушки будут открыты. Оба его родственника умерли еще до его рождения, так что он встречался только с их трупами.

В этой деревне не было центральной площади, она состояла из нескольких отдельных поселений. Большинство местных жителей, включая наших хозяев, занимались выращиванием риса. Они жили в семи тонгконан (просторные тораджанские дома на сваях), расположенных вокруг общего двора. Кукарекали откормленные петухи. Тощие собаки гонялись за петухами, а смеющиеся дети – за собаками. Женщины монотонными, завораживающими движениями молотили палками недавно собранный урожай риса.

Люди стекались в деревню, чтобы начать чистить десять или около того домов-могил, которые стояли отдельной группой. Тяжелые висячие замки на дверях могил были новинкой. Дело не в том, что соседи не доверяют друг другу, а в том, что несколько лет назад одну мумию украли из деревни, вывезли в Рантепао и продали в частную коллекцию. Жители деревни узнали, кто украл мумию, и поехали в Рантепао, чтобы выкрасть ее назад. Несколько мужчин обсуждали предстоящее проветривание домов-могил. Местного жителя по имени Джон Ганс Таппи похоронили два года назад. Через открытую дверь можно было увидеть его гроб из темного дерева, стоящий на подпорках в углу. Сын Таппи беспокоился, что воздух внутри слишком влажный.

– Я надеюсь, с моим отцом все в порядке, мумифицирующие средства по-прежнему действуют, и он не разложился.

Манене много значило для Джона Ганса Таппи. Когда он умер, его сын понял, что семья финансово не готова сделать все необходимое. Они не могли себе позволить пожертвовать буйвола, и с тех пор мысль о неуважении к отцу преследовала сына. Он верил, что, если не забить животное, его «отец не обретет вторую жизнь». Все должно было измениться на этой неделе – буйвол уже был выбран и ждал на поле неподалеку.

Через два дома-могилы женщина открыла дверь и распыляла внутри освежитель воздуха с запахом лимона.

Выше по дороге семья забила свинью и ждала приезда протестантского священника для благословения их новой могилы, предназначавшейся для шести членов семьи. Они спросили, не хотим ли мы присоединиться к ним за ужином.

Куски плоти свиньи были нарезаны кубиками и уложены в бамбуковые трубки. Свинья была забита прямо у костра, на котором сейчас жарилась. Пока мы ели, лужи свиной крови свернулись, и несколько ленивых мух жужжали вокруг нас. Отрезанные копыта висели на бамбуковых подмостках неподалеку. Маленький пес украл кусок свиных потрохов, все еще эластичных, истекающих кровью. Тот, кто готовил свинью, закричал: «Эй!», но позволил псу убежать и насладиться добычей.

Одна женщина протянула мне лист бамбука с горкой теплого розового риса. Бамбуковые трубки сняли с огня, мясо в них продолжало шипеть. Многие кусочки были жиром. Съев примерно половину, я приблизила лист бамбука и повнимательнее рассмотрела кусочки мяса и жирную кожу, увидела четко различимые волосяные фолликулы. «Это же плоть мертвого животного», – осознала я, и на какое-то время мной овладело отвращение.

Все время сталкиваясь с человеческой смертью, я не смогла распознать мертвое животное, не упакованное в пластик. Французский антрополог Ноэли Вьяль так написал о системе питания во Франции, и это можно сказать почти о любой стране на Западе: «Забой должен стать промышленным; это масштабно и анонимно; он должен быть ненасильственным (в идеале – безболезненным); и он должен быть невидимым (в идеале – несуществующим). Должно быть так, будто его вовсе не существует».

Женщина, такая старая, что ее глаза замутила катаракта, взяла немного риса и уставилась на долину. Она не общалась ни с кем из присутствующих, возможно потому, что уже не могла. Агус ткнул меня жирным от свинины пальцем и прошептал:

– Это могила для нее. – Он насмехался над ней, но в то же время говорил правду. Эта женщина скоро отправится к предкам и переселится в этот новый желтый дом, «дом без огня и дыма».

Вечером на мопеде приехала наша свинья. Она немедленно поселилась под одним из домов и зачавкала объедками, не ведая, что из-за нас с Полом назавтра ей суждено встретить свою кончину. (Примечание: позднее, когда мы подсчитали расходы, выяснилось, что я должна Полу 666 долларов за свинью, отель и услуги Агуса. В моей налоговой декларации за 2015 год появилась статья расхода «666 долларов на жертвенную свинью».)

В ту ночь мы спали в брюхе дома тонгконан. Снаружи он казался огромным, и мы были удивлены, когда, вскарабкавшись по деревянной лестнице, увидели одну комнату без окон. Постели лежали прямо на полу, и мы забылись благодарным сном. Только поздно ночью мы поняли, что ошиблись насчет единственной комнаты. Три защелки в стенах закрывали три другие комнаты. Всю ночь за стенами вокруг нас люди тихо заползали внутрь и выползали наружу.

* * *

Следующее утро началось с заунывного звука гонга, разлившегося по деревенской дороге. Это был знак официального начала манене.

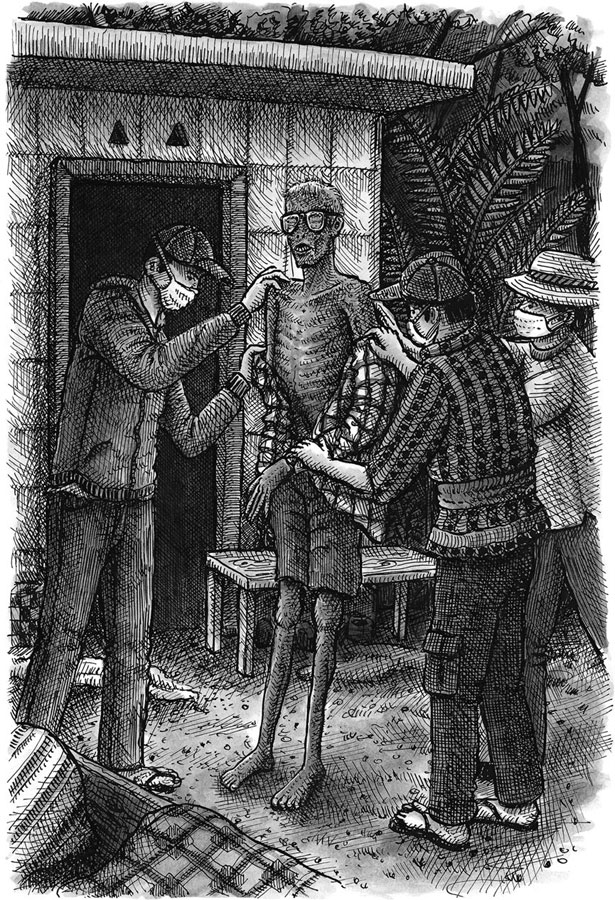

Первая мумия, которую я увидела, носила очки-авиаторы в желтой оправе в стиле восьмидесятых. «Черт, – подумала я. – Этот парень выглядит как мой учитель алгебры в средней школе».

Один молодой человек держал мумию вертикально, а другой разреза?л ножницами ее морскую куртку и штаны, обнажая торс и ноги. Учитывая, что этот джентльмен умер восемь лет назад, он необычайно хорошо сохранился – без очевидных повреждений или разрывов плоти. Парень через два гроба был не столь удачлив. Его тело полностью усохло, и на костях остались лишь тонкие полоски кожи, которые удерживала вышитая золотом одежда.

Когда мумия осталась в одних трусах-боксерах и очках-авиаторах, ее положили на землю и подложили ей под голову подушку. Фотографию покойника размером двадцать на двадцать пять сантиметров, сделанную при жизни, прислонили к телу. Живым он гораздо меньше походил на моего учителя математики, чем сейчас, после восьми лет пребывания в виде мумии.

Несколько женщин опустились около него на колени и принялись звать его по имени и гладить его лицо. Когда их плач утих, к ним подошел сын покойного и принес набор кистей для рисования – такой можно купить в местном магазине аппаратуры. Сын принялся очищать труп, проводя по морщинистому лицу отца короткими, ласковыми поглаживаниями. Из трусов-боксеров выскочил таракан. Сын как будто не заметил этого и продолжил очищать мумию своего отца. Такого траура я никогда не встречала.

За десять минут до этого Агусу позвонили и сказали, что прямо сейчас из труднодоступных могил у реки вынимают мумии. Мы помчались между рисовыми полями по узкой грязной тропе, оборвавшейся рвом с коричневой водой. Не было ни брода, ни моста. Мы поохали и полезли в густую грязь. Я поскользнулась и упала на попу.

Когда мы добрались до другого берега, почти сорок тел уже извлекли из домов-могил и сложили на земле. Одни были одеты в яркие цветные одежды, другие лежали в худых деревянных гробах, а третьи были завернуты в одеяла и покрывала с изображениями героев мультфильмов – Hello Kitty, Губки Боба и различных персонажей Disney. Родственники переходили от тела к телу, решая, кого нужно раздеть. Некоторых мумий не смогли узнать; никто не помнил, кто они такие. А другие стояли в списке первыми – любимый муж или дочь, по которым скучали и не могли дождаться, чтобы увидеться снова.

Одна мама раздевала своего сына, который умер в шестнадцать лет. Сначала виднелась только скрюченная пара ступней. Затем появились руки, и, похоже, они хорошо сохранились. Мужчина с другой стороны гроба осторожно вытаскивал тело, пытаясь понять, можно ли его поднять, не разрушив. Они смогли поставить его вертикально, но, хотя его торс сохранился хорошо, на черепе ничего не осталось, кроме зубов и густых каштановых волос. Мать как будто не заметила этого. Она была настолько рада увидеть своего ребенка, даже ненадолго, даже в таком состоянии, что постоянно держала его за руку и трогала его лицо.

Неподалеку сын очищал кожу своего отца, окрасившуюся в розовое от полинявшего покрывала из батика.

– Он был хорошим человеком, – сказал он. – У него было восемь детей, но он никогда не бил нас. Мне грустно, что он умер, но я счастлив, что могу позаботиться о нем так же, как он заботился обо мне.

Тораджанцы напрямую обращались к телам, объясняя каждое свое движение: «Сейчас я тебя достану из могилы», «Я принес тебе сигареты, прости, но больше не было денег», «Твоя дочь и ее семья приехали из Макассара», «Сейчас я сниму твою куртку».

Глава семьи поблагодарил нас за то, что мы пришли и принесли несколько пачек сигарет. Он разрешил Полу фотографировать, а мне задавать вопросы. Взамен он попросил:

– Если увидите в деревне чужаков, не рассказывайте им об этом месте, это тайна.

Мне вспомнилась бестактная немка с сигаретой во рту и ее iPad, направленный на лица людей. Я испугалась, что стала похожей на нее. Наше желание увидеть то, чего мы ждали много месяцев, привело нас туда, где нам были совсем не рады.

Обратно мы приехали по главной дороге и обнаружили, что наши хозяева наконец начали раздевать своих мертвецов. Я узнала мужчину моего возраста, который работал в Рантепао графическим дизайнером. Он приехал на мопеде вчера ночью и забрался в дом, когда я уже спала. Он вытащил скелет, завернутый в золотую материю.

– Это мой брат, он погиб в аварии на мотоцикле, когда ему было семнадцать. – Он указал на завернутое тело рядом с ним: – Это мой дедушка.

Ниже нас на склоне холма другая семья устроила для дедушки, который умер семь лет назад, пикник на клетчатом пледе. Это было его второе появление на церемонии манене, и он был по-прежнему в хорошей форме. Родственники почистили его лицо веником из травы, перевернули его и сняли засохшую плоть с задней части головы. Затем его поставили вертикально, чтобы сделать семейную фотографию, а сами встали вокруг него – одни оставались серьезными, другие улыбались. Я смотрела по сторонам, когда одна из женщин позвала меня присоединиться к фотосессии. Я помахала рукой, как бы говоря: «Нет, ужасная идея», но они настояли. Где-то в глубинке Индонезии есть моя фотография с тораджанской семьей и только что почищенной мумией.

Я слышала о естественной мумификации в очень сухом или очень холодном климате, но Индонезия с ее пышной растительностью и влажным воздухом с трудом вписывается в эти категории. Так как же мертвецы в этой деревне стали мумиями? Ответ будет зависеть от того, кому задать вопрос. Одни говорят, что бальзамируют тело только древним способом: заливают масла в рот и горло покойника и накладывают на кожу особые листья чая и кору дерева. Танины чая и коры связываются друг с другом и сокращают количество протеинов в коже, делая ее более прочной, твердой и устойчивой к воздействию бактерий. Процесс похож на тот, что используют таксидермисты (отсюда слово «таннинг» – дубление кожи).

Новый тренд в тораджанской мумификации – не что иное, как введение в тело старого доброго формалина бальзамировщиков (соединение формальдегида, метилового спирта и воды). Одна женщина, с которой я беседовала, сказала, что не хотела бы, чтобы членам ее семьи делали слишком много инвазивных инъекций.

– Но я знаю, другие делают это, – сообщила она заговорщицким тоном.

Местные жители этой области Тораджи – любители-таксидермисты по человеческим телам. Учитывая то, что тораджанцы сейчас используют те же химические составы, что и жители Северной Америки, я удивляюсь, почему западные люди так ужасаются этим обычаям. Возможно, их коробит не традиция тщательного сохранения тела, а то, что тораджанский покойник не уединяется в запертом гробу за стенами подземной цементной крепости, а осмеливается слоняться среди живых. (Отсюда вопрос к американцам: зачем так тщательно сохранять тело, если вы не планируете держать его при себе?)

Столкнувшись с идеей хранить дома тело мамочки еще семь лет после ее смерти, западные люди вспоминают фильм «Психо» и его героя – сумасшедшего владельца отеля. Жители Тораджи сохраняют тела своих матерей; Норман Бэйтс сохранил тело своей матери. Жители Тораджи живут с их телами многие годы; Норман жил с телом своей матери многие годы. Тораджанцы разговаривают с телами, словно с живыми; Норман разговаривал с телом своей матери, словно она была жива. Но пока жители деревни проводят послеобеденное время, мирно очищая могилы и выполняя предписанные ритуалы, Норман Бэйтс остается вторым из самых ужасающих кинозлодеев по версии Американского киноинститута, уступая Ганнибалу Лектеру и оставляя позади Дарта Вейдера. Он получил это зловещее признание не за то, что убивал невинных гостей отеля, наряжаясь в одежду матери; он выиграл благодаря тому, что западные люди увидели нечто мерзкое в том, чтобы общаться с тем, кто умер много лет назад. (Я рассказала про фильм все самое интересное – простите.)

Вчера я встречалась с сыном Джона Ганса Таппи. Сегодня мне предстояло встретиться с ним самим. Он лежал на спине и грелся на солнышке в клетчатых трусах-боксерах и золотых часах. После смерти в его грудную клетку и брюшную полость был введен формалин, что объясняло их безупречную сохранность два года спустя, а вот лицо его стало черным и рябым, с обнаженными тут и там костями. Когда семья начала чистить тело под трусами-боксерами вокруг его мумифицированного пениса, они выглядели весьма смущенными. Они шутили над собой, но закончили работу.

Маленькие дети бегали от мумии к мумии, разглядывая их и тыча в них пальцем. Одна девочка лет пяти вскарабкалась на дом-могилу и уселась рядом со мной на коньке крыши, подальше от суматохи внизу. Мы сидели в молчании, объединенные одинаковой неловкостью и предпочитая наблюдать за всем издалека.

Агус заметил меня наверху и прокричал:

– Смотри, это все заставляет меня задуматься, как буду выглядеть я. Меня это ведь тоже ждет, а?

Позже, когда мы снова сидели в доме, где остановились, мальчик четырех лет наблюдал, как мы едим рис. Он просунул голову сквозь перила и завизжал от восторга, когда я скорчила ему рожу. Его мама велела ему оставить нас в покое, и он занялся кистью для краски. Мальчик прошел по двору и уселся на корточки перед высохшим листом бамбука, лежавшим на земле. Он принялся чистить его кистью, предельно сосредоточенно, не пропуская ни одной трещинки или складочки. Если традиция манене сохранится, есть все шансы, что, когда он вырастет, он будет это делать с телом кого-то из людей, которых мы встретили в деревне.

* * *

На следующее утро Джона Ганса Таппи переодели в новую одежду: черный пиджак с золотыми пуговицами и синие брюки. Сегодня он переезжал в новый голубой с белыми крестами дом-могилу дальше по дороге. Украшение дома было смешением культур: традиционные символы буйволов соседствовали с ликом Святой Девы Марии, Иисусом в позе молитвы и полным собранием Тайной вечери.

Прежде чем вернуть его в гроб, семья Джона Ганса поставила его вертикально, окружила и сделала фотографию с ним в новом наряде. Они положили сверкающие черные выходные туфли рядом с его ногами, укрыли его и подоткнули покрывало. Закрыв крышку и протерев стенки гроба, они понесли его на плечах под песни и бой барабанов. Это был конец увеселений Джона Ганса, и теперь только через три года он снова выйдет погулять.

Когда я погрузила вещи в джип, Агус как бы невзначай заметил:

– Ты знаешь, что в том доме хранят тело? – Он указал на тораджанский дом неподалеку, всего в трех метрах от того, в котором мы ночевали. Та семья не сразу решилась рассказать нам о семидесятилетней женщине по имени Санда, умершей две недели назад. Вначале они хотели посмотреть, как мы отреагируем на манене.

– Хотите на нее посмотреть? – спросил Агус.

Я медленно кивнула: мне стало совершенно ясно, что все это время мы спали по соседству с трупом.

– Эй, Пол! – прошептала я, заглянув в комнату, где мы спали. – Я думаю, ты захочешь спуститься.

Согласно указаниям Агуса, мы принесли Санде остатки нашей еды – считалось, она поймет, что мы их принесли. Мы забрались по лестнице в заднюю комнату, где на подстилке из высушенного бамбука лежала Санда. Она была одета в оранжевую блузку и розовый шарф и укрыта зеленым клетчатым пледом. Рядом с ней лежала ее сумочка с выложенной на ней едой. Ее лицо было замотано в тряпку, а кожа походила на резину – такой эффект я много раз видела на бальзамированных телах.

Чтобы сохранить ее тело, местный специалист ввел Санде формалин. Родные не могли сделать инъекции сами, так как химический препарат был слишком едким для глаз. Семьей Санды были зажиточные фермеры, и они не могли ухаживать за телом каждый день, как того требовал древний способ бальзамирования.

Она будет жить со своей семьей, пока не переедет в дом-могилу. Они приносят ей еду, чай и делают подарки. Она приходит к ним во сне. Всего лишь две недели назад она пересекла едва различимую, почти незаметную границу смерти. После того как запах формалина выветрится, ее семья будет спать с ней в одной комнате.

Агус – который, как вы помните, семь лет спал в одной кровати с мертвым дедушкой – пожал плечами.

– Мы привыкли к таким вещам. К такой жизни и смерти.

* * *

До приезда в Индонезию я изо всех сил старалась найти описание того, какие ритуалы мне предстоит увидеть в Тана-Торадже. Последние отчеты – по крайней мере, на английском – скудны. (Если загуглить манене, поиск выдаст НеНе Ликс, участницу реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты»).

Фотографии тоже редки: лучшие из них появились в английской газете Daily Mail. Не знаю, где они их взяли, ведь они точно не посылали никаких корреспондентов. Комментарии умилили меня. «О боже, что они сделали с мертвяком?» – прокомментировал кто-то. «Серьезно, это же ужасно непочтительно», – добавил другой.

И правда, если бы комментатор эксгумировал тетушку Салли с местного кладбища в Миннесоте и повез ее тело мимо соседских домов на гольф-каре, это было бы непочтительно. Он ведь вырос не там, где учат, что семейные отношения продолжаются и после смерти родственника. Для тораджанцев вытащить кого-то из могилы годы спустя после его смерти – это способ не только выказать уважение (на самом деле это самое высокое уважение, какое они могут продемонстрировать), но также сохранить связь с умершим.

Поскольку я владелец похоронного бюро, многие задают мне вопросы о телах их умерших матерей. Вы представить не можете, как часто я слышу: «Моя мама умерла одиннадцать лет назад на севере штата Нью-Йорк, ее тело забальзамировали и похоронили на фамильном участке на кладбище, не могли бы вы описать, как она может сейчас выглядеть?» Ответ зависит от многих факторов: погоды, земли, гроба, химических препаратов. Я никогда не могу ответить точно. Но, наблюдая за тораджанцами, разговаривающими со своими мумифицированными матерями, я вдруг поняла, что им-то не нужно осведомляться о состоянии тел их матерей у владельца похоронного бюро. Они прекрасно знают, что происходит с их мамой даже спустя одиннадцать лет после ее смерти. Видеть маму снова, даже в таком изменившемся виде, должно быть менее страшно, чем страдать от видений, навеянных человеческим воображением.