Арест и ссылка 1931–1933 годов

К 1930 году, или несколько ранее, вполне определилась мера нестроений и разрухи в церковной жизни, произведенных проведением в жизнь Декларации митрополита Сергия (Страгородского). Ситуация усугубилась после опубликования 16 февраля 1930 года в газете «Известия ЦИК» № 46 «Интервью с главой Патриаршей Православной Церкви в СССР Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) и его Синодом», в котором официально было заявлено о том, что гонений на веру в СССР нет, что в тюрьмах и ссылках люди находятся не за религию, а за контрреволюцию и храмы закрываются самими верующими или по требованиям рабочих. Всех взволновала эта «вопиющая неправда о положении Церкви»[120]. В церковных кругах усилилось недоверие к церковной иерархии, возглавляемой Заместителем Патриаршего Местоблюстителя.

ОГПУ могло пожинать плоды. Церковные разделения создали желаемую почву для проведения новых массовых арестов. Аппаратом ОГПУ и начальником 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучковым был разработан миф о существовании тайной всесоюзной контрреволюционной организации – «Истинно Православная Церковь» (ИПЦ), которой приписывалась антисоветская агитация в целях подготовки свержения советской власти. Утверждалось, что организация эта состоит из ячеек – приходов церквей, настоятели которых получают сверху указания о необходимых действиях от своих епископов и в соответствии с ними руководят мирянами. В рамках такой схемы верующие, оказавшиеся в заключении, заведомо считались виновными в антисоветской агитации. На вопрос о причастности к «Истинно Православной Церкви», не зная, что за этим стоит, священнослужители и миряне, не разделявшие соглашательскую церковную политику, на допросах подтверждали свою принадлежность к истинно Православной Церкви и потому подпадали под осуждение по 58 статье Уголовного Кодекса РСФСР.

Сотрудники 6-го отделения Секретного отдела ОГПУ. Е. А. Тучков сидит второй справа

Русская Православная Церковь XX век. М., 2008

Тучков стал не только организатором, но и непосредственным участником оперативных и следственных дел общегосударственного масштаба по раскрытию «организации церковников», результатом которых стали многочисленные расстрелы священнослужителей. Размах репрессий был огромным: «на протяжении последних двух лет органами ОГПУ проведена большая работа по вскрытию и разгрому всесоюзной контрреволюционная монархической организации церковников “ИПЦ”. В итоге этой работы почти повсеместно выявлены и ликвидированы филиалы и ячейки этой организации с общим количеством участников около 4000 человек»[121].

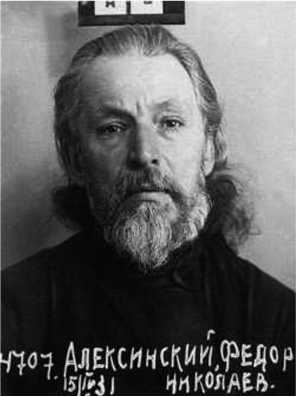

Арестовывали и вполне лояльных к позиции митрополита Сергия священнослужителей, если обнаруживался какой-либо «криминал», в особенности популярность среди верующих. Так оказался в Бутырской тюрьме и отец Сергий. Он был арестован 14 апреля 1931 года, во вторник Светлой седмицы. Основанием для ареста, несомненно, была известность священника, его большой авторитет среди широкого круга москвичей, а подходящим поводом послужила публикация его фотографии в газете «Нью-Йорк Таймс». Были все основания считать, что о ее появлении был своевременно сделан донос соседями Лебедевых[122]. На фотографии запечатлен священник, идущий по двору Новодевичьего монастыря и благословляющий прихожан, и внизу подпись: «Знаменитый отец Сергий Лебедев, один из священников, честно выполнявших свой долг…» Но такой очевидный «компромат» не был использован в обвинительном заключении, вероятно, за недостаточностью для осуждения. Утверждалось наличие в деле материалов, «изобличающих» проведение священником антисоветской агитации – универсальное обвинение, предъявляемое всем заключенным. Вместе с отцом Сергием были арестованы близко знакомые ему священники: протоиерей Федор Николаевич Алексинский, служивший в Знаменской церкви на Каретной улице, и протоиерей Георгий Яковлевич Извеков, духовный композитор, оба впоследствии приняли мученическую кончину и причислены к лику святых[123]; Михаил Федорович Разумов, служивший псаломщиком при Трифоновском храме; Константин Петрович Скворцов, служивший в Ризоположенской церкви; Сергей Евгеньевич Тихомиров, служивший при церкви святых апостолов Петра и Павла на Преображенке, Алексей Леонтьевич Соболев, служивший при Всехсвятской церкви на Варварской площади[124], и другие.

На допросе, состоявшемся в день ареста, отец Сергий должен был дать следствию ответ о своей церковной ориентации и о том, каким путем его фотография оказалась за границей (уж не шпион ли он?). Его показания были очень кратки: «В каноническом общении состою с митрополитом Сергием и считаю его законным иерархом. Никакой антисоветской агитацией не занимался и собраний нелегальных не устраивал. В 1929 году мой портрет появился с какой-то статьей в иностранной газете. Я совершенно никакого участия в этом не принимал и факта не знал, когда меня засняли»[125].

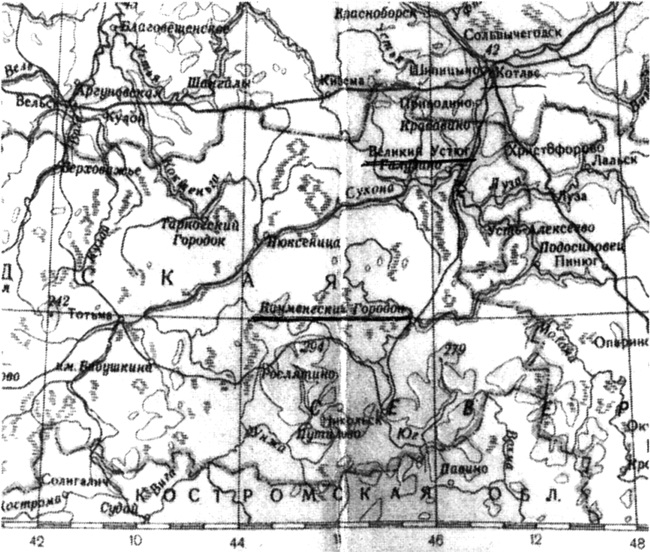

Великий Устюг

Частный архив

30 апреля 1931 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР отец Сергий, в составе группы из тридцати девяти человек, был осужден по обвинению в «активной антисоветской деятельности, выражающейся в организации нелегальных “сестричеств” и “братств”, оказании помощи ссыльному духовенству»[126]. По статье 58 пункт 10 УК РСФСР он был приговорен к трем годам ссылки в Северный край.

9 мая 1931 года протоиерей Сергий был отправлен этапом на место ссылки – в город Великий Устюг. Туда же прислали других ссыльных московских иереев, в том числе отца Федора Николаевича Алексинского.

Из-за множества переселенцев свободного жилья в городе почти не было, его приходилось искать с большим трудом. Отец Сергий поселился вместе с молодым священником Алексием Соболевым, в ноябре они жили на Пролетарской улице. Летом в Устюг ненадолго приезжала Екатерина Павловна – повидать брата, узнать, как он устроился: в чужом городе первой тяжелой заботой становилась организация быта, обеспечивавшего хотя бы самые необходимые нужды и самые скромные потребности. Вследствие неполноты сохранившихся писем осталось неизвестным, в какой мере удавалось отцу Сергию на первых порах решать проблемы жизнеустройства, кто принимал в нем участие. Лишь гораздо позже, описывая жизнь в Устюге, он с благодарностью упомянул о помощи «блаженной памяти Поли с мечтательными глазами», стиравшей его белье, и «ее старицы, следившей за каждым дефектом, вроде оторванной пуговицы»[127]. Кто были эти добрые женщины, осталось неизвестным.

На Рождество и новогодние праздники 1932 года к брату вновь приехала Екатерина Павловна. Отец Сергий, оберегая, не посвящал ее в свои трудности, и она нашла, что «Сережа чувствует себя вполне исправно, ни на что не жалуется, настроение у него мирное и хорошее, вид у него такой же, как был в Москве…»[128].

В действительности пребывание в Устюге для ссыльного священника было очень сложным. Он постоянно чувствовал наблюдение за своей жизнью: «Как показывает дело, – писал отец Сергий родным, – самое правильное – воздерживаться от всякого рода визитов и даже неосторожных прогулок, особенно без нужды, по городу. Даже небезопасно лишний раз показываться на рынке… Не очень рекомендуется нашему брату бывать и в церкви по праздничным дням. Придется делать это в будни, а в праздник ограничиваться домашней молитвой, с прочитыванием положенного в церкви. Так или иначе, но приходится применяться и приспосабливаться к обстоятельствам»[129].

Кроме всего этого, отец Сергий не имел даже теплой и подходящей одежды для жизни и зимовки на севере. Понадобилось время, чтобы родные и его духовные дети соорудили необходимые вещи: перешили из старого пальто, подшили чьи-то валенки, нашли в кругу знакомых подходящие брюки и другую необходимую одежду, так что Екатерина Павловна с удовлетворением сообщала: «Он стал такой аккуратный и складный мужчина. Очень хорошо сшила ему шубу, вышло длинное, сукно, как новое, сидит очень складно, нигде не ведет, и воротник очень приличен»[130].

Еще до приезда сестры у отца Сергия и всех священников, отбывавших ссылку в Устюге, забрали документы под предлогом замены на новые. А вскоре после ее отъезда, 20-го или 21 января, их неожиданно арестовали и отправили в одну из устюжских тюрем. Потребовались немалые усилия друзей, чтобы найти заключенных, собрать и отправить им передачи. Арестованных священников, несмотря на зимнее время, поселили в бараке – «на карантин». Они подлежали удалению из города и распределению на работы (в основном на лесоповал). По счастью, отца Сергия на работы не отправили, его содержание в тюрьме завершилось 27-го или 28 января освобождением с требованием немедленного, в ближайшую ночь, выезда из Устюга в другое – неизвестное – место. Так что переезд на «новую квартиру» власти устроили сами. Вместе с ним пересылали и отца Алексия Соболева. Этапом в мороз по дороге Великий Устюг – Никольское прошли 100 верст «при неимоверных по трудности условиях, при питании в течение восемнадцати суток по триста грамм хлеба и двух кружках воды» в день.

В письме от 20 февраля 1932 года отец Сергий описал родным это переселение: «Колоссально много стоила переправка и ликвидация устюжского жития. Разбойники ямщики, учитывая срочность и безвыходность положения отца Алексия, прямо ограбили его, заломив небывалую цену. Иного исхода не было, как только согласиться дать им содрать с себя последнюю шкуру. У того и другого из нас образовалась такая масса вещей, что не было никакой возможности все увезти на одном возу, на небольших санках. Потребовался другой воз и другой человек, который бы смотрел за вещами, и с которым не так жутко было бы пускаться в длинный неведомый путь в ночное время. Опять же пришлось потратить лишнее при ликвидации. У меня не была оплачена квартира, да пришлось вперед заплатить за хранение моих вещей на новой квартире отца Алексия, так как все мои вещи в беспорядочную груду были свалены моими любезными хозяйками на другой же день моего ареста в чулан с крысами, и на другой день они поспешили уже отметить меня и покончить со мной все счеты. Перевозка и ликвидация и разные другие расходы, например, по части разузнавания моего местопребывания и передач в тюрьму и прочее, все это вырвало из моего бюджета грандиозную сумму в размере с лишком триста рублей. Не обошлось дело и без недочета по части имущества моего. Ввиду экстренности отъезда, неспокойного и неуверенного настроения по части меня и моего нового пребывания, ввиду массы разнообразных мнений у того и другого, ввиду пьяного состояния ямщиков и окружающей их своры пьяных друзей, самочинно распоряжавшихся укладкой и упаковкой багажа, исчезли у нас два места. <…>

Лишиться такой огромной суммы денег, да потерять еще столько нужных и дорогих вещей. Но здесь же вспомнил я Иова и его слова: “Господь все это мне дал, Господь же и взял. Пусть будет благословенно Его имя отныне и до века”[131]. Со всем приходится примиряться в жизни. Все у людей гибнет во мгновение в наши тяжкие времена».

Этап был очень тяжел, в особенности для отца Сергия, из-за болезни сердца «по нездоровью навсегда» освобожденного от воинской повинности[132], и надолго подорвал его некрепкое здоровье. Спустя даже три месяца он чувствовал, что «восемнадцать суток голодовки дают себя знать»[133]. «Слабость сердца, по временам, дает себя знать и чувствовать, в особенности в бурю и непогоду. Да иначе, конечно, и не может быть после таких пертурбаций, как знаменитая прогулка при полном воздержании от пищи и отдыха»[134].

Kарта. Путь этапа от Великого Устюга до Kичменгского Городка

Архив Е. Б. Долинской

Около 15 февраля этап прибыл в поселок Кичменгский Городок. Отца Сергия определили на жительство в село Макарово, находящееся в пяти километрах от Городка. Село было большое, с двумя церквами. Жилье нашлось лишь на окраине, во втором доме от конца, самом убогом. Более благополучные хозяева в свои дома не пускали. «С виду неказиста и убога наша хата, хозяйкой которой является первая в деревне беднячка Аксинья, – писал батюшка домой. – Все покосилось в разные стороны; от ежедневного освещения лучиной все прокоптилось и почернело. Нужда и бедность смотрят во все глаза из разных углов и щелей владения Аксиньи. <…>

Пожаловаться ни на что не могу, разве только на блох, которые водятся на полатях, где мы располагаемся на ночлег. <…>

Вместо лучины освещаемся керосином, которым не без труда пришлось раздобыться на деревне».

Постоянное пребывание в избе «с ее блохами, тараканами и клопами», конечно, тяготило отца Сергия. Но и в такой жизни видел он светлые стороны: «Все это внешнее убожество с избытком покрывается высокою, духовною красотою этого простого, но милого, необычайно скромного и приветливого человека. Она – единственная работница во всем доме. С утра до позднего вечера она в непрерывных тяжелых трудах, и все это с улыбочкой, без тени какого-либо неудовольствия или раздражения. Нам она старается услужить, как только она может. Когда угодно, в любую минуту дня и ночи поставит самовар, все приберет, изготовит, как умеет, все, чего мы ни попросим. Словом, у нее мы чувствуем себя в родной обстановке. Здесь дух наш получил полную свободу от устюжского плена и пребывания в золотой клетке на (Пролетарской) улице. Молитва у нас общая. Хозяева очень дорожат этим и принимают в ней самое живое и горячее участие. Сначала почитаем, тот и другой, а в конце и попоем. Условия жизни и обстановка вполне позволяют сделать это. Для занятий своих в течение дня мы оборудовали отдельную комнату. Отец Алексий наладил в ней железную печку, вставили рамы, перенесли мы в нее свою святыню, вещи, книги и начали свое мирное житие с молебна и ежедневного чтения Слова Божия. Кроме железной, имеется и русская печь в этой же комнате. И эту печь протапливаем каждый день, так что день вполне можно проводить там, чтобы заниматься своим делом». Новый быт как-то налаживался, и, несмотря на его существенные изъяны, отец Сергий мог только «восхвалять и от всей души возблагодарить Господа»[135], видя во всех испытаниях и обстоятельствах проявление воли Божией и в каждом облегчении – помощь Божию.

Устройство более-менее приемлемых условий существования несколько скрашивало, смягчало тяготу изгнания, но, конечно, не избавляло от нее. Ссылка всегда оставалась болезненно переносившимся лишением свободы, изоляцией от близких и друзей, парализацией всякой деятельности. В ответ на беспокойство родных о состоянии его здоровья отец Сергий писал: «Не забудьте, друзья, моих внутренних переживаний в связи с разлукой с вами всеми в течение года; устранения от дела, самого любимого и дорогого, которому отдана была вся буквально жизнь, пребывания в условиях, заставляющих со многим мириться и желать лучшего, – и вы поймете, почему и худеет, и порой тоскует человек. <…> Что же я могу поделать со своим сердцем, следующим закону – как аукнется, так и откликнется? <…> Стараюсь держать себя в руках, не распускаться, в молитве черпать силы. Но все же и этого бывает недостаточно для полноты прекрасного самочувствия. Там, в глубине, остается осадок, подтачивающий силы и здоровье сверх всякого вашего желания. Одна надежда на Господа…»

Безнадежие было чуждо мирному и кроткому духу отца Сергия. Следуя наставлениям святых отцов-отшельников, он противостоял ему ежедневной многократной молитвой и трудом, а вынужденную оторванность от жизни преодолевал постоянной внутренней обращенностью к родным и друзьям: «Письмописание считаю своим рукоделием… занимающим у меня почти ежедневно известную часть дня и вечера… Благодаря этому я в курсе всех переживаний, и ваших, и друзей своих, да и есть на что тратить время, чтобы избежать праздности»[136]. С родными отец Сергий был связан глубокой и нежной любовью: «Каждый ваш вздох, каждую слезку вашу я живо чувствую на расстоянии, – писал он домой, – и реагирую на все это далеко не безразлично». «Без слез не мог извлекать [из посылки] ни одного предмета, тем более читать письма нашей бесценной мамочки… самое ценное в посылке – иконки с благословением родительницы и святые просфоры»[137].

Отец Сергий в ссылке. Рисунок сына

Архив Е. Б. Долинской

К числу своих друзей отец Сергий относил близко знакомых ему московских священнослужителей и поддерживал с ними регулярную переписку. Он писал родственникам почившего настоятеля церквей Новодевичьего монастыря протоиерея Николая Антушева, священникам церкви Троицы в Зубове, священникам, осужденным по одному делу с ним, находившимся в других местах, чаще всего отцу Феодору Алексинскому; кроме того, писал всем, присылавшим посылки или письма, всем, помогавшим ему в Москве; духовным чадам, нуждавшимся в поддержке… И скольким еще просил передать свою благодарность, благословение, поздравление с праздником или именинами. В ответ получал «до двадцати писем от родных, друзей и знакомых, преисполненных самых лучших чувств любви, внимания и ласки»[138]. «С письмами, да ежедневным занятием Словом Божиим и духовно-нравственным чтением, – писал отец Сергий, – совершенно не видишь свободного времени»[139] и «остается лишь всей душой благодарить Господа за все Его милости и молить Его за вас и всех благодетелей своих и твердо верить в Его Промысл, бодрствующий надо мною»[140].

Для ссыльных священников и монахинь, знакомых и незнакомых прежде, расселенных в одном районе, утешением и моральной поддержкой были взаимное общение и возможная помощь друг другу. Сохраняя сосредоточенный образ жизни, отец Сергий не стремился постоянно покидать свою келию, но в дни больших праздников также навещал старых и новых друзей и сам принимал гостей. Глубокая твердая вера, мудрость, неизменно мирное душевное устроение снискали ему в кругу местных и ссыльных жителей окрестных деревень доверие и симпатию. За время ссылки он даже приобрел нескольких духовных детей.

О самом батюшке приняли на себя попечение ссыльные монахини Амвросия[141], устроившаяся врачом в больнице Кичменгского Городка, и Алексия, работавшая там прачкой. Алексия наблюдала за бельем, а Амвросия помогала советами по части здоровья.

Постами общение и «письмописание» прекращались. Отец Сергий говел и молился дома. Вместе с отцом Алексием совершал он всенощные бдения, служил панихиды: «У нас имелись почти все богослужебные книги под руками, и мы имели полную возможность справить все положенное по уставу церковному у себя дома. И Господь помог все совершить без всякой помехи, в самой мирной обстановке»[142].

В Городке оказались две действующие церкви. Отец Сергий был обрадован: церкви «обе православные и имеют в полной силе мелодичный звон. Подходишь ко храму, и тебя встречает радостный перезвон, возвещающий о начале службы»[143]. В Федоровской церкви служил священник Александр Андреевич Волков, в другой – священник Авраамий Сергеевич Петропавловский и ссыльный протоиерей Василий Васильевич Петух. Они не только искренне расположились к отцу Сергию, но отец Авраамий просил его быть крестным отцом своей четвертой, младшей дочки. И батюшка трогательно начал заботиться о ней. «Когда будете снаряжать мне пасхальную посылочку, – писал он родным, – измыслите что-нибудь для моей крестницы, очень милой годовалой девчушки отца Авраамия. Не найдется ли где-либо приличного крестика для нее и какого-либо лоскуточка материи для изготовления ей платьица»[144].

Из двух церквей отец Сергий чаще посещал Федоровскую, любил молиться в ней, считал как бы «своей». После Успения он писал домой: «…? самый праздник, в пять часов утра пошел в церковь и безболезненно простоял там до двенадцати часов утреню и литургию с молебном, и причащался в алтаре Святых Таин, предварительно сам исповедовавшись и исповедав кое-кого из своих духовных детей. Народу было очень мало, но служили очень хорошо, так что впечатление получилось самое благоприятное»[145].

«К нам все относятся сочувственно и с уважением. Почему-то думают, что мы будем служить или, по крайней мере, попоем на клиросе. Хоть нужда в этом здесь и очень большая, так как пение еще ниже устюжского, хоть и очень хотелось бы тряхнуть стариной и отверзть свои уста для восхваления Господа, но по вполне понятным основаниям[146] мы воздерживаемся. Зайдем в алтарь, приложимся к Престолу Божию, вынем просфорку и затем отправляемся на место в ряду других богомольцев»[147].

Положение ссыльного предполагало не только многоразличные ограничения деятельности, передвижения, общения, но и, сверх того, постоянную возможность дальнейшего утяжеления условий его жизни. Сама высылка на чужбину, без средств существования, в условия трудные и непривычные, к которым надо было как-то приспособиться, уже тяжела, особенно для людей пожилых, слабого здоровья. И далеко не всем удавалось выжить и возвратиться домой. Отец Сергий вспоминал о том чувстве беспомощного одиночества, которое подступило к сердцу при виде печального конца жизни кого-то из ссыльных: «Одна перспектива быть брошенным без отпевания в общую яму на чужой стороне, как это проделано было на днях с одним из наших собратий, заставляет мечтать и желать возвращения на родину»[148].

К тому же выжить в ссылке можно было только при наличии денег: за жилье надо платить и за питание тоже. При отсутствии средств существования человек оказывался без крова и пищи. Сосланные миряне стремились устроиться на работу, для священника это было невозможно. Немало было случаев гибели в лесах священнослужителей, пухнувших от голода, питавшихся корой и травой. Отца Сергия спасала не прекращавшаяся помощь родных и духовных детей.

Но бывали обстоятельства, когда и деньги не очень помогали жизнеобеспечению, поскольку чем дальше от городов, тем сложнее становилось достать продукты. Ситуацию в Макарове отец Сергий описал подробно: «Продовольственный вопрос стоит здесь очень остро. Деревня колхозная, у всех всего в обрез, и каждый следит друг за другом, чтобы не было продажи и спекуляции. До сего времени не можем раздобыться картофелем. Обещали привезти, но пока еще только обещают. На хлеб получили паевые книжки, по триста грамм на день на человека, дали денег на муку, которую можно здесь достать. В этом отношении здесь покойно и достаточно. Во всем же другом скудно. Молока и молочных продуктов пока еще не могли достать»[149].

Жизнь отца Сергия в далекой северной деревне стала подвигом не только его терпения, кротости, преданности воле Божией, но и всей семьи, лишившейся основного кормильца, но поднявшей все заботы о поддержании его существования. К этому времени Мария Павловна с дочерьми жили только на зарплату

Прасковьи, которая работала счетоводом во 2-м МГУ. Прасковья была больна астмой и часто чувствовала себя очень плохо, но оставить работу не могла. Отец Сергий переживал за нее, но, видя безвыходность положения, писал ей: «Как ни прискорбно, а все же неумолимая жизнь требует держаться на каком-либо месте до последней возможности…»[150].

В 1932-м или 1933 году в связи с личными трудностями к матери и сестрам переселился их старший брат Николай Павлович, но это не внесло облегчения в условия их жизни[151]. Борис Сергеевич со своей семьей, Натальей и маленькой Еленой, по-прежнему жил на Петровке в маленькой комнате 22 квартиры дома № 20 и работал чертежником в Наркомпочтеле. После высылки отца он не мог оставить пожилых и больных тетушек и бабушку, часто ночевал в «Девичке».

В то время, когда отец Сергий находился в ссылке, в его дом на Лужнецкий проезд стала настойчиво наведываться строительная комиссия, требуя немедленного ремонта крыши («она как решето», – писала брату Прасковья Павловна) и печей, под угрозой выселения. Средств на ремонт в семье не было, кое-какие материалы они нашли, покрывать крышу начали, но работа прервалась: все помощники и близкие друзья оказались в тюрьмах, и перспектива сестрам и старенькой матери оказаться на улице была очень реальной.

В таких обстоятельствах, ограничивая себя, родные регулярно собирали сами и с помощью духовных детей батюшки деньги, присылали их и посылки с необходимыми вещами и продуктами. Отец Сергий тяготился тем, что не он поддерживал семью, а семья вынуждена содержать его. «Я в ссылке еще не до конца изжил свою совесть и не дошел до крайней степени бесстыдности, – писал он со скорбью. – Бога ради, дорогие, не подумайте, что со спокойною душою мирюсь я с порядком вещей, в силу которого я воссел на ваши плечи и вот уже два года искушаю ваше терпение по части своего снабжения и необходимых подкреплений. Видит Бог, как тяжело сознание своей беспомощности в данном случае и необходимости вам приходить мне на помощь»[152]. Отец Сергий благодарил каждого, принимавшего участие в сборе посылки, и отдельно за каждый положенный в нее предмет; просил не присылать лишнего, избыточного, сокрушался о материальных затруднениях, в которые невольно ввел семью: «За присланные деньги сердечно благодарю всех позаботившихся обо мне, бездельнике и безработном, севшем на чужие плечи в то время, когда еще сам мог поработать»[153].

Но, несмотря на то, что посылки собирались с трудом, ценой самоограничения родных, отец Сергий не мог позволить себе, не хотел пользоваться получаемыми дарами один: он видел нужду окружавших жителей и немощное их душевное устроение и сострадал им. «Чтобы не совестно было смотреть на Господа, незаслуженно с моей стороны через вас посылающего мне, постараюсь при случае поделиться с другими хорошими людьми, находящимися здесь»[154]. «Я же по этой части остаюсь неисправимым и в ссылке. Стыжусь один уничтожать присылаемое мне. Полагаю, что в лице меня Господь чрез добрых людей, присылающих мне, желает сделать утешение возможно большему кругу лиц, что я и исполняю по возможности»[155]. И действительно: получая посылку, особенно праздничную, благодаря Бога, отец Сергий угощал малоимущих хозяев, гостей, друзей, знакомых в храме… Он торопился делать добро, пока может, понимая, что его благополучие есть чудо милости Божией и оно эфемерно: сегодня есть, а завтра может прекратиться, держится от посылки к посылке. Других источников снабжения у священника не было, тем более что в 1932 году его «как безработного лишили карточки и хлебного пайка»[156].

Кроме ежедневных усилий по обеспечению своего существования на месте вынужденного жительства, ссыльные обязаны были, по правилам контроля их местонахождения, каждую декаду, то есть три раза в месяц, являться для отметки в сельсовет, к уполномоченному. Но расселяли репрессированных лиц по деревням, удаленным от центрального села, так что дорога на отметку была неблизкой, нелегкой для пожилого и нездорового человека. Отцу Сергию приходилось проходить, и часто в одиночку, долгий и опасный путь через лес северного края, в котором обитали и волки, и медведи. Он шел в любую погоду, при любом состоянии здоровья, несмотря на бураны, разливы или снежные заносы. 13 марта 1932 года батюшка описал одну из таких «прогулок»: «Целых три дня беспрерывно бушевала у нас первая за всю зиму небывалая снежная буря. Образовались всюду страшные заносы, вследствие чего затруднительно было и всякое сообщение. А нам, в такую погоду и трудностях, неизбежно нужно было совершить путешествие в Городок на свою обычную регистрацию и проделать туда и обратно десять верст, так как невозможно найти было возницу, и никто не повстречался с нами на пути. Так как очень энергично и продолжительно пришлось поработать ногами в борьбе с сугробами и снежной стихией, то дня три после этого путешествия болели жилы на ноге и трудно было ходить. Это совсем особая, неприятная боль, совершенно иная, чем была в этапную прогулку». Врачебной помощи и даже сочувствия искать было негде.

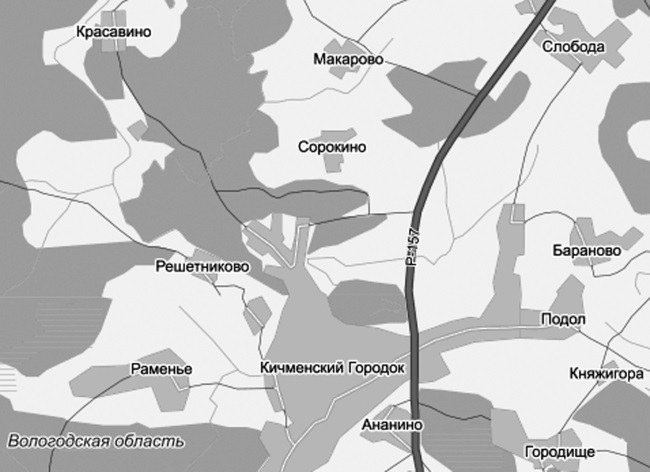

Этого было мало. Ссыльному священнику не было гарантировано и сохранение постоянного места жительства, то есть возможности как-то устроиться на одном месте. Зависимость от произвола местной администрации держала ссыльных под гнетом ожидания внезапных перемен к худшему. Никакое, сколь угодно глухое место поселения не могло застраховать от внезапной «переброски» в еще более тяжелые условия. И отца Сергия в сентябре 1932 года «переместили» в другую деревню – Сорокино.

Окрестности Кичменгского Городка. Деревни Макарово и Сорокине

Судя по всему, перевод был следствием недовольства председателя сельсовета, вызванного приездом к ссыльному священнику его родных. За одно лето посещений было два. В июле, к радости отца Сергия, у него гостили обе сестры. Он заранее, еще 20 февраля, приглашал их: «Быть может, кто-нибудь и соберется к нам, особенно милая Пашенька с Катенькой. Пусть она поимеет это в виду при назначении отпуска. Отдохнуть здесь вполне возможно. Если комфорта помещения не сможем предоставить, то все же комфорт природы и радость родственного свидания и общения будут к их услугам»[157]. Прасковье действительно удалось устроить эту поездку и пожить с братом во время отпуска. В Москву сестры возвращались с деревенскими гостинцами.

В начале сентября, после поездки в Котласское управление местами заключений, к отцу Сергию приезжал сын, и повидаться, и в связи с хлопотами об изменении, облегчении условий ссылки. При ближайшем же посещении Кичменгского Городка для отметки в сельсовете у священника уточняли личность гостя – сын ли? Оказалось также, что там уже известно о посещении Котласа. Вскоре после этого отца Сергия и переселили – в еще более глухое, менее доступное место.

Логика репрессий требовала ужесточения условий жизни «врагов народа». «Хотелось бы видеть им только нашу нужду и слезы», – писал отец Сергий[158]. Он не питал иллюзий по поводу перспектив своего бытия: «Лично я, по совести сказать, совершенно не льщу себя надеждой на какие-либо изменения к лучшему своего положения. Хоть не изменилось бы оно подольше к худшему, хоть бы дали побольше пожить в настоящих условиях, и то была бы великая милость Божия»[159]. Неопределенность положения угнетала. «Не надо забывать, – писал отец Сергий, – что я не на курорте с туго набитой мошной, а с заботами о вашем и собственном существовании, при вынужденной бездеятельности и мрачных перспективах на будущее. Разве все это не подтачивает здоровье и не сокращает жизнь? Слишком многого, повторяю, невозможно ожидать и требовать. Теперь не только мне и подобным мне, но и вообще людям не до жиру, но быть бы только живу»[160].

Пересылки продолжались. На следующий год, встревожив остальных ссыльных, из соседнего сельсовета «спешно пригнали девять человек исключительно нашего сословия, с архиереем во главе, – писал отец Сергий. – Им спешно велено было явиться с вещами, без объявления причин, поводов и целей этой явки. Как оказалось впоследствии, всех их перевели из того сельсовета в наш и разместили по разным нашим деревням. Между прочим, пятерых назначили к нам в Сорокино. Прибытие гостей, конечно, понервировало нас. Ожидали и мы себе немедленной переброски куда-либо, но пока все обошлось благополучно»[161]. Тревога не отпускала до конца ссылки. Когда оставалось всего за четыре месяца до освобождения, 1 сентября 1933 года отец Сергий писал, что хотя «показаний на какие-либо перемещения пока нет», но «очевидно, опять какие-то усмотрения, глубокомысленные соображения, а в итоге “сиди и не рыпайся”, если еще держат здесь и не прогнали в область Коми. Так и будем мыслить и действовать».

В Коми тогда отправили этапом священников, отбывавших ссылку в Устюге, и отца Алексия Соболева. Получив письмо от них, отец Сергий пришел в волнение и постарался сделать все возможное, чтобы им помочь. Он срочно написал домой: «Беднягам Ф[еодору] Николаевичу] Алексинскому и С[ергию] Е[вгеньевичу] Тихомирову отказали в хлебном пайке. Особенно грозно положение первого. Помощь ему из Москвы с паспортными осложнениями для жены и дочери самая ничтожная, он и сейчас не может оправиться от голодовки последних двух месяцев при этапном шествии и карантинных страданиях, а впереди восемь месяцев перерыва всяких сношений, посылок и подкреплений. Очень жаль этого достойнейшего человека. Я уже писал отсюда Анюте Богоявленской, чтобы она попросила страстновских монахинь снарядить ему питательную посылочку. Быть может, не заведете ли и вы речи с Акилиной Дмитриевной? А. И. Капустина училась в приюте Страстного монастыря, знает Федора Николаевича и, может быть, как-нибудь одолеет пособрать ему самое простое и необходимое, преимущественно сухариков и крупки. Предупредите, что нужда у него в самом необходимом, деликатесов и излишеств никаких не нужно. Сам он человек нашего духа: крайне совестливый и несмелый.

Священномученик Феодор Алексинский

Из материалов следственного дела 1931 года

Вот, например, отец Василий Петух напором и отец А[лексей] Л[еонтьевич Соболев] ловкостью и хитрецой выхлопотали себе паек, а те двое, и признанные комиссией инвалидами, не могли отстоять его для себя. Еще С[ергей] Е[вгеньевич Тихомиров] как-нибудь при помощи большой своей семьи выйдет из положения, а Федор Николаевич не знаю, справится ли с этими трудностями. На всякий случай выпишу вам адрес для поддержки этого достойнейшего служителя Божия: Область Коми, Севкрай, Сысольский район, село Визинга[162], почтово-телеграфное отделение, до востребования Федору Николаевичу Алексинскому. При случае, при встрече с Анютой, к которой могло и не дойти мое письмо, или же через Катю-богомолочку можно передать кому-нибудь из страстновских монахинь. Быть может, Матерь Божия чрез Свою Страстную икону, Которой так же, как и я, всю свою жизнь честно служил Федор Николаевич, что-нибудь и сделает для него»[163]. По-видимому, письмо отца Сергия оказалось своевременным, и сестры Страстного монастыря успели поддержать своего духовного отца: отец Феодор пережил эту ссылку[164].

Сохранять в условиях ссылки мирное и спокойное состояние души помогало отцу Сергию неколебимое упование на помощь Божию. «Господь не оставит меня без Своей помощи, – писал он, – и в дальнейшее время несения мною возложенного Им креста изгнанничества, где бы и в каких условиях ни протекало бы это время. Всей душой верую в Господа, Его Любовь и дивное Водительство. Больше, чем когда-либо, моя грешная душа видит следы Его близости в последнее время. Отсюда и проистекает и моя надежда на Него, и полная уверенность, и покой за свое будущее»[165].

Великая милость Божия была явлена еще в начале ссылки, когда в устюжской тюрьме происходило распределение ссыльных на работы – лесоповал и другие. Тогда чудом, после перечисления отцом Сергием своих болезней (он был инвалидом второй группы), распределяющий вошел в его положение и успокоил, что не пошлет на работы, хотя в остальных случаях «совершенно не считались с болезнями, особенно сердечными. Есть у тебя руки и ноги, – значит, ты годен для работы. <…> 60-летние старики отправляемы были в лес, в бараки, на работы, в голоде и холоде. И ответ один: “Вы находитесь в нашем распоряжении; мы поступаем с вами по своему усмотрению”»[166].

Отец Сергий, конечно, желал «быть подальше от этого усмотрения, от которого так плохо здоровится нашему брату»[167], и верил в то, что Господь избавил, и еще избавит. Потому, как только возникли разговоры о предполагаемой возможности досрочного освобождения из ссылки по амнистии или с взятием родными на поруки, и разрешения жить во всех населенных пунктах СССР, кроме двенадцати центральных («перевод на минус»), отец Сергий стал писать родным с просьбой похлопотать о нем, имея в виду свое нездоровье и половину отбытого срока: «Мне половина срока исполнится через две недели, и я механически попадаю под амнистию со всеми ее благами, то есть минусами. Хоть бы и это получить, и самому выбрать себе местожительство, а не быть прикрепленным к какому-либо из городов Северного края!»[168]. При этом он предупреждал, что возможен противоположный желаемому исход, когда просящий и ссыльный получают новые сроки заключения – и потому: «Делайте только лишь возможное. Если хлопоты чем-либо будут угрожать Боре, лучше ему отойти от этого дела. Я готов пить свою чашу изгнанничества и лишений до последнего, Господом Богом указанного предела»[169].

Родные и близкие отца Сергия постоянно хлопотали о его освобождении. В одном из писем 1932 года он благодарит дорогую мамочку и сестру Прасковью за визит к митрополиту Сергию (Страгородскому) с просьбой о помощи в освобождении: «Глубоко чту я Владыку митрополита Сергия за его крестный подвиг возглавления Церкви в наше лютое время. Я совершенно не льщу себя надеждой, что Владыка может помочь мне в моем деле. Это сверх его сил… Он, со своей стороны, рад бы все сделать для нашего освобождения, но непреодолимые препятствия стоят на пути его добрых намерений»[170]. И все же отец Сергий надеялся на ослабление своих уз: «Великая милость Божия была бы в том, если бы Бобочке удалось бы извлечь меня из Северного края на минус»[171]. В том же письме, 4 марта 1932 года он писал родным: «Я имел разговор о возможности подачи прошения о досрочном освобождении. Ответ получился отрицательный. <…> Впрочем, опять повторяю: делайте возможное. Воздержитесь от всего, сопряженного с риском, Господь не оставит меня без Своей помощи». В августе того же года Борис Сергеевич ездил в

Котлас, чтобы узнать о перспективах освобождения отца. «Трапезников относительно моего дела сказал ему, что “оно направлено будет своим порядком, по общему организованному течению”– и более ничего»[172], вспоминал отец Сергий.

И все же его не покидала надежда на освобождение, он даже заранее часть вещей переслал обратно в Москву, чтобы легче было уезжать. Разлука со своими духовными детьми, с родными и близкими была тяжела: «Одна надежда на Господа, – писал батюшка, – Которому возможно и сократить сроки моей разлуки с вами, и сохранить меня для вас и собственного спасения»[173]. «Я просил Пашеньку передать Боре, чтобы он навел справки, как правильнее поступить: дожидаться ли амнистии и сокращения вследствие ее и моего срока и возможности, по этому случаю, полного освобождения до поселения в Москве включительно или же хлопотать теперь же о досрочном освобождении с полным всякого вероятия прикреплением к какому-нибудь „минусу“ опять на три года, без учета отбытого, что весьма вероятно»[174].

Прошел еще один год ссылки, и вместо долгожданной телеграммы об освобождении по амнистии 30 октября 1933 года отец Сергий отправил родным письмо, полное душевной боли от «окончательно разбившихся надежд на скорое и близкое свидание» с ними. Несмотря на то, что примерно семьсот-восемьсот ссыльных были отпущены домой, он получил полный и решительный отказ на свое прошение об амнистии. «Мне сказано категорически и лаконично: “Лебедев, вам в ходатайстве отказано, будете доживать здесь до срока и ходить, как обычно, на регистрацию”. Как громом поразило меня это сообщение… немногие единицы, и в числе их я, оказались вне закона и благодати. Мои прегрешения оказались выше их. Конечно, на все не наша человеческая, слабая и близорукая, но Всесовершенная воля Божия, глубиною мудрости все строящая и полезное всем подающая. Значит, пока преждевременно и не полезно мое возвращение к вам, мои дорогие». Преданность воле Божией отца Сергия безгранична: «И хотя сквозь слезы, но и в данную грустную минуту своего нового испытания все же твердо и бодро скажу: “Твори, Господи, волю Свою, Тебе виднее, что нам нужно и полезно. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим”». Придя в себя от потрясения, он вновь надеется, что «и впредь Господь не оставит, так как Он видит, что иной надежды у меня нет, и я не ищу ее ни в ком и ни в чем, кроме Него»[175]. Отец Сергий предполагал, что ему придется пробыть в ссылке «еще полгода, а может быть, и более, если не отпустят в срок»[176]. Пришлось просить выслать обратно самое необходимое: «Для дома пришлите опять черную фуфайку-кофту, изделие

Акилины Дмитриевны, да не забудьте положить какой-нибудь серой материи до бумазеи включительно для заплат моей серой куртки. Попрошу кого-нибудь покрыть ими все прорехи и буду носить ее под черной фуфайкой. К старым вещам привыкаешь, и хочется использовать их до последней возможности. Пришлите затем одну (не больше) перемену белья и теплые чулки…»[177]. Несмотря на безнадежность ситуации, он находил силы утешать родных: «Будьте все вы, друзья, молодцами, бодритесь и крепитесь. Сила Божия в немощах совершается»[178]. «От чего-нибудь и меня, и вас Господь охраняет, задерживая меня здесь… Видимо, Сам Господь бережет Борю. Худо ли, хорошо ли – по окончании срока отпустят самостоятельно и без поручительства… Немало кое-чего пришлось перенести, однако же ни единого дня Господь не оставлял меня без помощи… Он же пошлет силы и для исполнения Его воли. Пошлет не только мне, но и вам»[179].

Господь не посрамил его надежд. Покорно подклонился священник под крепкую руку Божию, и нежданно скоро пришло совершенное избавление. Радостно сообщил отец Сергий родным о своем освобождении: «В день нашего престольного праздника святителя Амвросия Медиоланского и в преддверии праздника иконы Матери Божией, именуемой “Нечаянная Радость”, я получил неожиданную для себя радость: после категорического отказа в досрочном освобождении на поруки Бори мне сегодня выдали документ о свободном проживании во всех городах СССР за отбытием полного срока ссылки. <…>

С величайшей радостью могу сказать, что еду к вам по милости и воле Божией. Господь отзывает меня отсюда после полной и всецелой преданности моей в Его волю. Я не дерзал указывать и просить Его о своем освобождении. Он Сам извлекает меня на новый путь моей жизни… Дальнейшее течение моей жизни уже легче будет совершать под этой верной охраной и водительством»[180].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК